Ce texte propose un récit des luttes des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queers et plus largement non-hétéronormées (LGBTQ+). Loin d’être exhaustif, il tente de mettre en valeur les épisodes de lutte les plus marquants du siècle dernier. Ce texte se concentre sur les luttes LGBTQ+ des personnes allochtones vivant sur le territoire connu comme le Québec. En raison des rapports de genre spécifiques aux peuples autochtones, nous laisserons de côté les rapports sociaux de genre au sein des communautés des Premiers peuples au sujet desquels les Autochtones s’expriment eux-mêmes. Toutefois, nous traiterons des luttes LGBTQ+ autochtones qui furent menées contre les structures coloniales. Nous tenons compte des luttes réformistes, notamment pour l’obtention de droits, car elles ont été et demeurent importantes dans la vie quotidienne d’un grand nombre de personnes. Pourtant, ce sont surtout les luttes LGBTQ+ à caractère révolutionnaire, notamment celles qui prirent en compte l’intersection entre plusieurs oppressions (classe, genre, race, etc.) ou qui ont proposé une critique radicale des rapports sociaux genrés qui retiennent notre attention ; ceci en raison de nos propres sensibilités et parce que nous croyons qu’elles sont plus à même d’éclairer les luttes actuelles. Notons enfin que dans ce texte, nous utiliserons les expressions choisies pour se définir ou se nommer par chacun des groupes en lutte selon les époques où ils étaient actifs.

/ / /

Dès le XVIIe siècle, en continuité avec ce qui se fait en Europe, on voit en Nouvelle-France des procès pour sodomie, alors considérée comme un crime grave et une pratique contre nature. Si nous ne conservons aucune trace des lieux de rencontres homosexuelles de cette époque, on sait qu’ils existaient en vertu de procès tenus à l’époque, notamment celui de trois soldats en 1691. Dans les décennies suivantes, toute forme d’homosexualité continue d’être réprimée, qu’elle soit de nature sexuelle ou présumée comme telle. Cette situation perdure aux XVIIIe et XIXe siècles, comme le démontre par exemple le procès pour homosexualité, intenté à Montréal en 1839, aux apprentis Thomas Clotworthy et Henry Cole. L’homosexualité sera donc considérée comme un crime tant en Nouvelle-France selon le droit de l’Ancien Régime que sous le Régime britannique selon le droit coutumier anglais.

C’est à la fin du XIXe siècle que l’on voit apparaître à Montréal des lieux de rencontre pour les homosexuels, dont les plus connus servaient aux hommes. Le parc du Champ-de-Mars, situé derrière l’hôtel de ville, sert notamment de lieu de rencontre dans les années 1880. Durant les mêmes années, l’île Sainte-Hélène sera aussi un lieu de fréquentation pour les homosexuels. Notons par contre que ces lieux sont fréquemment visités par des policiers et que les homosexuels y sont souvent arrêtés, ce qui leur vaut des peines de fouet et d’emprisonnement. Un premier club pour homosexuels est recensé au début du XXe siècle : il s’agit du club du docteur Ulric Geoffrion, situé au 1219 de la rue Sainte-Catherine est à Montréal. Le docteur et ses amis s’y retrouvent pour y vivre leur homosexualité dans une certaine liberté. On sait que les homosexuels qui fréquentent le club y pratiquent un amour libre tout en s’entraidant, notamment à trouver des emplois. Le club est fermé par la police en 1908 et le docteur Geoffrion condamné à quinze ans d’emprisonnement. À cette époque, on voit une prise en charge de l’homosexualité par la médecine qui la traite comme une maladie, avec en parallèle la poursuite de la criminalisation des pratiques non-hétérosexuelles.

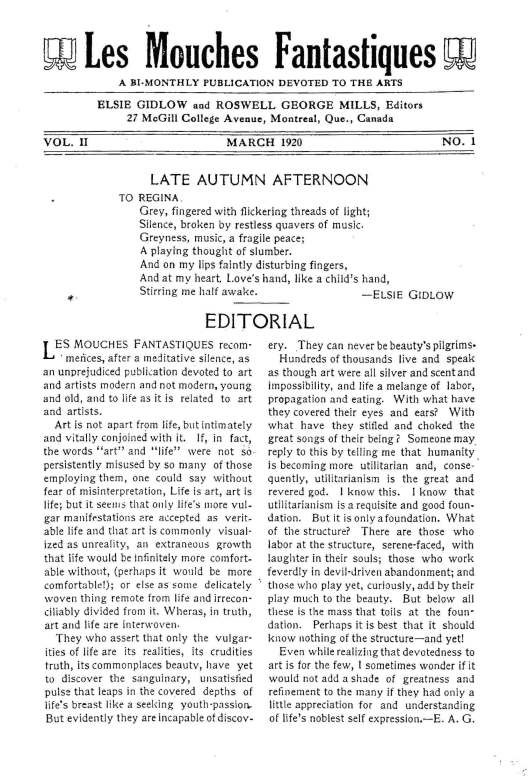

En 1917, un club littéraire et artistique voit le jour autour d’Elsie Gidlow (1898-1986), animé par des personnes homosexuelles (dont Roswell George Mills qui tient la chronique du cœur au Montreal Daily Star et Marguerite Desmarais, une femme mariée qui vit son lesbianisme en parallèle). Le groupe réfléchit à la liberté sexuelle en lisant les travaux du sexologue Havelock Ellis et les écrits du militant pour les droits des femmes et des homosexuel.les, Edward Carpenter. Le groupe, officiellement littéraire, a de fait des intérêts plus larges avec entre autres la publication d’une petite revue sous le nom de Coals from Hales, plus tard renommée Les Mouches fantastiques. C’est la première revue en Amérique du Nord qui aborde ouvertement les questions de l’homosexualité masculine et du lesbianisme. Par ailleurs, le groupe valorise l’art libre et s’oppose à la Première Guerre mondiale dans une perspective libertaire. Le groupe se délitera avec le départ d’Elsie Gidlow et de Roswell G. Mills pour New York en 1920, puis pour la Californie en 1926. Elsie Gidlow change son prénom pour Elsa et devient une auteure célébrée, publiant le premier recueil moderne de poésie ouvertement lesbien, On a Grey Thread en 1923. Elle sera une inspiration pour les auteures lesbiennes des décennies suivantes et sera connue en dehors des cercles lesbiens grâce à son autobiographie parue peu avant sa mort en 1986.

À partir des années 1920, le lieu de sociabilité homosexuelle principal de Montréal, fréquenté surtout par des hommes, sera la rue Saint-Laurent (la Main) à Montréal. Les personnes homosexuelles y fréquentent les bars et les cinémas, dont le Midway et le Crystal pour s’y retrouver discrètement. Entre les années 1950 et 1970, les lesbiennes ouvrières se retrouvent au bar Les ponts de Paris, rue Saint-Charles. Pourtant, après l’effervescence sociopolitique engendrée par Elsie Gidlow au tournant des années 1920, on voit peu d’organisation politique homosexuelle au Québec. Face à la criminalisation de l’homosexualité, les communautés s’organisent plutôt de manière à vivre leurs expériences homosexuelles (relativement) en paix. La résistance se pratique dans l’ombre, alors que la solidarité reste la clé de voûte pour que les lieux de rencontre et de fêtes homosexuelles puissent exister. C’est par une alliance entre le crime organisé, propriétaire des bars, et leurs liens avec la police que les lieux de rencontre des homosexuel.les peuvent demeurer en activité et éviter les descentes de police trop fréquentes. S’il n’y pas de groupes politiques regroupant les femmes et hommes homosexuel.les, il existe cependant une auto-organisation par la base, discrète, mais efficace.

Au sortir du contexte difficile des années 1930-1950, dans un Québec catholique et très conservateur, les homosexuels, lesbiennes et drags de Montréal doivent affronter un nouvel ennemi : Jean Drapeau, maire de 1954 à 1957, puis de 1960 à 1986. Jean Drapeau multipliera les opérations de nettoyage de la ville, visant à persécuter les personnes des communautés homosexuelles et à les faire disparaître de l’espace public. Notons qu’il applique des politiques semblables aux personnes pauvres, en faisant par exemple ériger un mur sous le pont Jacques-Cartier afin de cacher la population du quartier Centre-Sud de la vue des touristes venus pour les Jeux olympiques de 1976 ! La même année, Drapeau s’attaque également aux artistes en faisant démolir une exposition d’art publique mise sur pied pour les Olympiques au centre-ville de Montréal ; ce saccage commis au nom de la lutte contre l’indécence sera connu comme l’Affaire corridart.

Les résistances politiques homosexuelles commencent à s’organiser dans les années 1960 et se multiplieront après 1970. Avant l’apparition des organisations politiques gaies et lesbiennes, les hommes gais se retrouvent dans les clubs de culturisme et diffusent des images d’hommes nus dans des revues sportives. Si ces revues sont mal vues par les autorités, elles n’en donnent pas moins une visibilité aux corps des hommes et expriment une certaine homophilie, sinon une homosexualité à peine voilée. Les lesbiennes et les personnes trans continuent de se fréquenter sur la Main à Montréal, mais n’auront pas la même visibilité que les hommes. L’effervescence de cette culture trans et travestie sur la Main durant les années 1960 est célébrée dans les œuvres de Nicole Brassard et de Michel Tremblay.

La répression frappe au même moment les communautés homosexuelles et trans aux États-Unis. Les descentes dans les bars fréquentés par les gais et les lesbiennes sont courantes, ainsi que les arrestations et les passages à tabac. Ainsi, le soir du 28 juin 1969, plusieurs dizaines d’agents font une descente dans le bar du Stonewall Inn fréquenté par des personnes gaie et trans, majoritairement portoricaines et noires, dans Greenwich Village à New York. Mais cette fois, les client.es refusent de se faire humilier et de se soumettre aux arrestations. Elles et ils répliquent aux policiers et une bagarre s’en suit. Les policiers se retrouvent alors eux-mêmes coincés dans le bar, entourés par une foule de gais, lesbiennes et trans. Bientôt, plus de 2 000 personnes attaquent les policiers (qui réussiront à s’enfuir) avant de se lancer dans une nuit d’émeutes. Les émeutes de Stonewall auront un impact immédiat à travers le monde. À New York, dans la foulée de ces émeutes, deux collectifs militants gais et trois journaux sont mis sur pied, ainsi que l’organisation trans Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR). Au Québec, le souffle libérateur de Stonewall inspirera la création du Front de Libération Homosexuel et le premier défilé de la Fierté gaie.

Le gouvernement de Pierre Elliot Trudeau choisit cette même année 1969 pour « décriminaliser » l’homosexualité. Pourtant, cette décriminalisation est très partielle et ne règle pas la discrimination légale et sociale envers les personnes homosexuelles. En fait, la loi permet seulement les rapports homosexuels entre partenaires consentants de 21 ans et plus, et uniquement dans des lieux privés, cachés à la vue d’autrui. De plus, seuls deux règlements sont abrogés, ce qui laisse en place de nombreuses infractions (notamment celle de l’atteinte à la pudeur) qui peuvent toujours être utilisées contre les personnes homosexuelles. La répression politique et surtout policière sera d’ailleurs accentuée durant toutes les années 1970-1980, jusqu’aux années 2000. Ce changement au Code criminel par le gouvernement libéral vise en fait à régler, partiellement et de manière personnaliste, un problème politique : celui du droit plein et entier à la liberté et à la dignité pour les personnes non-hétéronormées.

Il est intéressant de noter que le gouvernement canadien tente, au même moment, de régler les revendications des peuples autochtones également par une politique personnaliste, à savoir la municipalisation des réserves. Dans les deux cas, le gouvernement tente de désactiver des demandes politiques par des législations portant uniquement sur les individus. Si la politique concernant les peuples autochtones est abandonnée sous la pression des Premiers peuples, les changements au Code criminel concernant l’homosexualité seront célébrés… S’ils apportent quelques avantages aux homosexuels, il n’en reste pas moins que ces changements ne répondent pas aux exigences politiques de la situation, comme le démontre la poursuite des luttes par les groupes LGBTQ+. C’est ce que tentent d’expliquer aujourd’hui le militant Gary Kinsman et le mouvement Anti-69, en recontextualisant les changements apportés au Code criminel en 1969 et en soulignant leur insuffisance, surtout pour les lesbiennes, les trans, et les personnes racisées et des classes pauvres.

Les personnes qui créent le Front de Libération Homosexuel (FLH) ne se font d’ailleurs pas d’illusion sur leurs droits acquis et savent que la lutte est loin d’être terminée. Fondé au printemps 1971, le FLH est le premier groupe militant gai et lesbien francophone au Québec. Le FLH est issu notamment de la revue contre-culturelle Mainmise qui avait publié, en décembre 1970, une traduction du Gay Manifesto de Carl Wittman. Après quelques mois d’existence, le FLH rassemble plus de 200 membres qui sont présents lors de manifestations, notamment celle contre la fête de la Confédération du 1er juillet 1971. Le FLH adopte en effet, comme pour la plupart des organisations de gauche francophones de l’époque, une pensée nationaliste québécoise (d’où son nom rappelant celui du Front de Libération du Québec). Dans son discours lors de la manifestation du 1er juillet, Denis Côté, membre du FLH, s’adresse à la foule réunie dans un parc et déclare que la libération du Québec se fera avec la collaboration de tous, mais qu’il faut d’abord se libérer soi-même avant de libérer le Québec. Le FLH se trouve rapidement un local, situé au 2065, rue Saint-Denis à Montréal. Ce local est fermé par l’administration municipale du maire Jean Drapeau dès le 23 janvier 1972, sous prétexte qu’il n’est pas sécuritaire. Au mois de juin suivant, le FLH déménage au 269, rue Sainte-Catherine Est. Mais dès la fête d’ouverture devant financer le nouveau local, une descente mène à une quarantaine d’arrestations. Démoralisés et divisés quant aux orientations politiques de l’organisation, les membres du groupe décident de dissoudre le FLH à l’été 1972.

En 1972, un nouveau groupe, Gay McGill, émerge à Montréal. C’est le premier groupe politique gai universitaire. Il tente de réfléchir les multiples oppressions auxquelles font face les groupes minoritaires au Québec et tente de fournir une analyse politique de la situation des personnes homosexuelles. Le groupe rencontre pourtant des contradictions internes et en 1973, dénonçant le sexisme des hommes dans cette organisation, les lesbiennes créent leur propre groupe, le Montreal Gay Women (MGW). Les femmes du MGW publient des textes et organisent des évènements. Elles gagneront beaucoup en visibilité en participant à la revue lesbienne canadienne Long Time Coming (1973-1976). Le FLH et le MGW ont en commun la lutte pour la dignité des personnes homosexuelles, la lutte pour les droits formels et pour la reconnaissance sociale, la fin de la discrimination et le droit d’exister en public. Ces groupes sont fortement politisés et lient les luttes homosexuelles aux luttes sociales en cours. Notons aussi qu’en 1973, la librairie homosexuelle l’Androgyne ouvre à Montréal ; elle demeurera en activité jusqu’en 2002.

Pourtant, la répression politique persiste, notamment à Montréal. Des descentes fréquentes ont lieu dans les espaces de rencontres homosexuels en vertu de la loi sur les maisons de débauche. Un Comité homosexuel anti-répression (devenu depuis l’Association pour les droits des gai(e)s du Québec) est mis sur pied en 1976 et il organise cette année-là la première manifestation uniquement LGBTQ+ de Montréal. Mais cela n’empêche pas l’administration Drapeau de poursuivre ses attaques. En octobre 1977, c’est le bar gai Truxx à Montréal qui est visé par les policiers. Cette fois, la communauté riposte par une manifestation de 1 500 à 2 000 personnes et par des affrontements avec la police. Devant un tel soulèvement de la part de la communauté LGBTQ+, le gouvernement du Québec finit par réagir en votant la Loi 88, interdisant la discrimination basée sur l’orientation sexuelle, puis il amende sa nouvelle Charte des droits et libertés de la personne pour y inclure cette interdiction.

Au tournant des années 1980, en vertu d’une combinaison de facteurs, dont les plans d’urbanisme de la ville de Montréal, l’épidémie du VIH et les intérêts de commerçants (dont plusieurs sont malheureusement liés au crime organisé), un secteur de l’est de la rue Sainte-Catherine est progressivement dédié aux activités gaies. Ce secteur, qui sera connu comme le Village, se situe dans le quadrilatère formé par les rues Atateken (anciennement la rue Amherst), Ontario, Papineau et le boulevard René-Lévesque au sud. À partir de ce moment et jusqu’à aujourd’hui, le Village concentre de nombreuses activités dédiées aux communautés LGBTQ+ qui peuvent s’y retrouver et s’y organiser, tout en évitant partiellement la stigmatisation. Cela entraînera à moyen terme une conflictualité interne au sein de groupes LGBTQ+, certains trouvant que l’instauration d’une zone de concentration gaie, sociale et économique (potentiellement perçue comme une zone d’exclusion) n’est pas la solution à l’oppression dont est toujours victime la communauté LGBTQ+ dans la vie de tous les jours.

Le grand combat des communautés LGBTQ+ durant les années 1980 devient celui contre le VIH / SIDA et la stigmatisation qui accable les personnes gaies, lesbiennes et trans associées par la société dominante à ce virus. Les groupes les plus touchés par le VIH / SIDA au début des années 1980 au Québec sont les communautés haïtienne, toxicomane et LGBTQ+. Ces communautés, déjà marginalisées, sont d’autant plus discriminées en raison de l’apparition de cette maladie. La résistance des autorités médicales à offrir des traitements adéquats renforce la mortalité et la stigmatisation de ces communautés. Les communautés haïtiennes et LGBTQ+ s’auto-organisent, notamment avec des campagnes de safer-sex (informations concernant les pratiques sexuelles sécuritaires et distributions de condoms, entre autres). Le Comité SIDA-Aide Montréal (CSAM) est ainsi l’un des premiers groupes à s’organiser, dès 1983, grâce à des bénévoles gai.es et des infirmières de la communauté haïtienne. En 1987, le Groupe d’Action pour la Prévention du SIDA (GAP-SIDA, maintenant GAP-VIES) est créé par la communauté haïtienne. Lors du Ve Congrès international sur le SIDA, tenu à Montréal en 1989, une grande manifestation organisée par le chapitre montréalais d’ACT UP a lieu. Les manifestant.es dénoncent le sous-financement de la lutte au VIH / SIDA et mettent en valeur le racisme et l’homophobie comme les causes de ce sous-financement. Un nouveau traitement développé en 1995-1996 vient ralentir l’épidémie, alors que la majorité des personnes atteintes sont désormais prises en charge par le système de santé. Pourtant, les personnes marginalisées, itinérantes, sans-papiers ou désœuvrées restent sans traitement et continuent de mourir dans l’ombre. Par ailleurs, une recrudescence du VIH / SIDA a lieu depuis quelques années chez les jeunes de la communauté LGBTQ+ qui n’ont pas connu les terribles années 1980-1990.

Une figure marquante de cette époque est Laurent McCutcheon (1942-2019). Militant gai depuis les années 1970, McCutcheon préside l’association de soutien aux personnes LGBTQ+ Gai Écoute de 1982 à 2013. Il crée en 2000 la Fondation Émergence, à l’origine de la Journée nationale contre l’homophobie (lancée en 2003) qui deviendra un évènement international. Il lutte aussi pour les droits des personnes atteintes du VIH / SIDA et plus tard, pour la reconnaissance des unions entre personnes de même sexe au tournant des années 1990-2000.

Si un premier député néodémocrate fédéral se déclare ouvertement gai en 1988, les discriminations et les violences se poursuivent contre les personnes non-hétérosexuelles. Ainsi, le militant pour les droits des LGBT et contre le VIH / SIDA Joe Rose (1965-1989) est assassiné par quatre adolescents, le 19 mars 1989, dans un autobus de Montréal. Ce meurtre sordide galvanisera la communauté LGBTQ+, notamment par la fondation d’un chapitre montréalais de l’organisation ACT UP qui milite pour les droits des personnes atteintes du VIH / SIDA et par des réactions défensives vigoureuses face aux attaques policières qui se poursuivent toujours à cette époque.

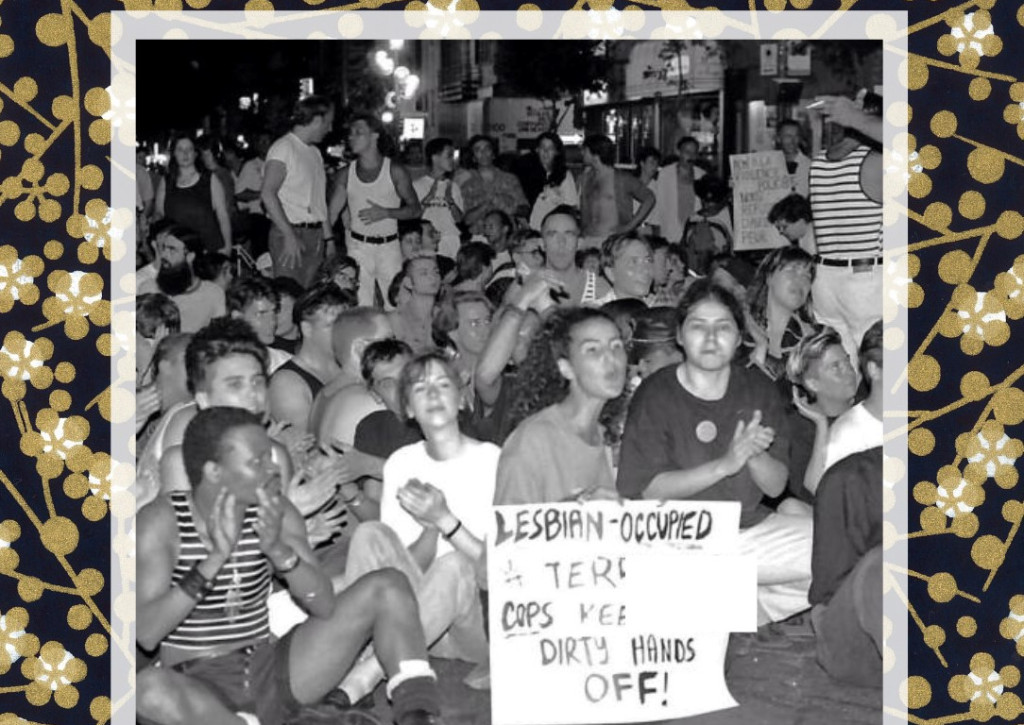

En juillet 1990, une descente brutale a lieu au Sex Garage de Montréal. Les personnes présentes ne se laissent pourtant pas faire et la bagarre éclate entre policiers et client.es du bar. Mais les policiers ont vite fait de « rétablir l’ordre ». Ils profitent de la situation pour passer à tabac et arrêter des dizaines de personnes. Le lendemain, une manifestation puis un sit-in rassemblent plus de 400 personnes devant le poste de police du centre-ville. La tension est grande entre les manifestant.es et les policiers. En effet, les membres de la communauté LGBTQ+ n’en peuvent plus de la violence gratuite, des arrestations et des humiliations. Ils réagissent donc fortement et cet affrontement fait connaître leur lutte partout dans la province (comme l’avaient fait les émeutes du Truxx en 1977).

En 1980 est fondée l’Aide aux Trans du Québec (ATQ), pour offrir du soutien, des informations et des soins aux personnes trans. Cette organisation est mise en place notamment par Marie-Marcelle Godbout (1943-2017), pionnière des luttes transidentitaires au Québec. Marie-Marcelle Godbout s’est mise en jeu durant toute sa vie pour faire avancer la cause des personnes trans. Elle a notamment mis en place une ligne d’écoute ouverte en tout temps à son propre domicile tout en menant une lutte de reconnaissance des personnes trans auprès des médias. L’ATQ est aujourd’hui la plus grande association trans du Québec. S’inspirant de cette initiative, l’organisme CACTUS (fondé en 1989), venant en aide aux personnes (notamment itinérantes) ayant des problèmes de toxicomanie, crée un service spécifique pour les personnes trans en 1998 : l’Action Santé travestie et transsexuelle(le)s du Québec (ASST(e)Q). Le groupe Stella, qui milite pour les droits des travailleuses du sexe depuis 1995, est lui aussi animé par les luttes des travailleuses du sexe lesbiennes et trans.

Durant les années 1990, les mouvements LGBTQ+ se développent dans les communautés autochtones. De plus en plus de personnes non-hétérosexuelles se réclament de la figure du two-spirits. Cette manière de se présenter permet aux personnes LGBTQ+ d’affirmer leur diversité tout en faisant appel à des notions traditionnelles adaptées à leur réalité. Un militantisme gai plus classique, qui cherche à combattre le masculinisme et l’homophobie, demeure également présent dans les réserves. La marginalisation des personnes LGBTQ+ autochtones est accentuée en raison des oppressions multiples qu’elles et ils vivent, dans les réserves comme dans les villes. Les luttes pour la visibilité et contre les problèmes d’alcoolisme, de drogue, de maladie et de suicide sont au cœur des pratiques LGBTQ+ autochtones. Plusieurs figures two-spirits se font connaître dans les années 2000, dont les auteurs Beth Brant (Mohawk) ou Waawaate Fobister (Anishinabe).

Les années 1990 voient par ailleurs les groupes gais allochtones se diviser sur les manières de lutter et les objectifs à atteindre. Une partie de la communauté cherche la prospérité économique et l’intégration sociale, alors que de plus en plus de groupes LGBTQ+ s’attaquent aux inégalités engendrées par les identifications issues du capitalisme et du patriarcat. Dès la fin des années 1990, des groupes radicaux vont repenser les rôles genrés et confronter la société capitaliste et hétéronormative jusque dans la communauté LGBTQ+ elle-même. Cette critique est résumée, au début des années 2000, par une militante des Panthères roses : « Ce qui m’a amené à partir les Panthères avec d’autres personnes, c’est d’être critique par rapport à la pensée unique du Village Gai. Pour moi, Village Gai égale ton pouvoir d’achat, l’idée d’une communauté homogène, axée uniquement sur les homos blancs, imberbes, musclés, propres et souvent huilés, ça sent la monoculture ! ». Ce qui est souligné ici, c’est la constitution d’une classe plus prospère et apolitique au sein des communautés LGBTQ+, réalité qui ne doit pas nous faire oublier la fréquentation par des ouvriers.ères et la présence de nombreuses personnes marginalisée dans le Village.

Ce renouveau critique, que représentaient notamment les Panthères roses (2002-2006), s’inspire principalement du féminisme radical, du lesbianisme radical (par exemple du Combahee River Collective) et de la pensée queer (de Monique Witting à Judith Butler). Un nouveau plan de réflexions et de pratiques est ainsi introduit dans la communauté LGBTQ+ et dans les luttes politiques liées au genre. Ces nouveaux groupes réfléchissent, écrivent et militent afin de déconstruire l’ensemble des rapports sociaux genrés. Ainsi, on cherche à dépasser les identités fixes, hétérosexuelles ou homosexuelles, pour laisser place à de nouvelles manières d’être. Ces perspectives heurtent naturellement le milieu LGBTQ+, qui a été discriminé durant des siècles sur la base des identités sexuelles et qui s’est affirmé lui-même sur la base de ces identités pour qu’elles soient reconnues socialement. Cette tension entre la valorisation des identités de genre et une volonté de dépasser les identités est au cœur des luttes LGBTQ+ actuelles.

Sur le plan légal, l’union de fait entre personnes de même sexe est légalisée au Canada en 1999, puis le mariage en 2005. Cependant, de nombreux préjugés sociaux et des inégalités persistent. Notamment, il est interdit aux hommes ayant eu des rapports homosexuels dans les cinq dernières années de donner du sang au Canada, peu importe que les personnes soient monogames et sans maladie transmissible par le sang…

/ / /

Ce texte est issu d’une présentation donnée le 14 décembre 2019 au centre social et culturel alternatif Le Drapeau noir, situé à Sherbrooke. Cette présentation s’inscrivait dans la soirée By the Outcasts for the Outcasts qui portait sur l’histoire et l’actualité des luttes radicales liées aux genres. Cette présentation a aussi fait l’objet d’une brochure sur le même thème.

Au sujet de la vie homosexuelle montréalaise des années 1880-1920, on consultera la thèse de Dominic Dagenais, Culture urbaine et homosexualité : pratiques et identités homosexuelles à Montréal, 1880-1929 (UQAM, 2017, disponible en ligne). Pour de plus amples renseignements sur l’histoire des communautés, mouvements et luttes LGBTQ+ au Québec, on consultera avec profit le site des Archives Gaies du Québec (AGQ) et notamment son bulletin annuel l’Archigai, dont le numéro 5 porte sur le Front de Libération Homosexuel (FLH). Le centre de documentation et la bibliothèque des AGQ sera aussi une ressource précieuse pour celles et ceux qui voudraient approfondir leurs recherches. Enfin, on consultera les travaux de la professeure Viviane Namaste pour en connaître plus sur l’histoire des personnes trans et les luttes contre le VIH / SIDA chez la communauté haïtienne.