Définitions et traits caractéristiques

Originellement constitué à partir de différentes expériences militantes visant à confronter des manifestations d’extrême droite à Montréal, le collectif Montréal Antifasciste s’est principalement attaché au cours des deux dernières années à documenter et à révéler au grand jour les différents mouvements et organisations qui mettent de l’avant des croyances et des politiques d’exclusion plus radicales que ce que proposent généralement les programmes de la droite « classique ». De plus, surtout parce que nos ressources sont limitées, nous avons omis de cibler les mouvements n’ayant actuellement que peu ou pas d’activité publique dans notre ville, comme le mouvement antiavortement ou, plus largement, la droite catholique, bien que nous nous efforcions de les garder à l’œil. Ainsi, il s’agit moins d’une approche théorique que d’une démarche pragmatique. Notre objectif n’est pas de produire une grande théorie sur le développement de l’extrême droite au XXIe siècle, mais plutôt de fournir des munitions intellectuelles et pratiques au milieu militant et à la population afin d’empêcher la normalisation du racisme, de la xénophobie et de l’islamophobie et de contribuer à la consolidation des mouvements antiracistes et antifascistes.

Il nous faut aussi insister sur le fait que notre approche relève d’un souci de commodité et de rapidité. Nous ne prétendons pas réduire le problème à l’extrême droite comme telle. Nous sommes conscient-e-s du fait que certaines politiques publiques (comme la Loi sur la laïcité de l’État [projet de loi 21]) et pratiques de l’État (comme la brutalité policière et les contrôles frontaliers) ainsi que différents systèmes d’oppression au sens large ont des répercussions bien plus dommageables que l’extrême droite à elle seule. Toutefois, nous croyons que des groupes numériquement restreints, mais déterminés, ont la capacité d’influencer la société de manière disproportionnée, et que même lorsque cela paraît improbable, ces groupes représentent une menace qu’il faut neutraliser en tant que telle. C’est le mandat que nous nous sommes donné.

Une cartographie exhaustive de l’extrême droite québécoise pourrait facilement faire l’objet d’un essai beaucoup plus long; ce qui suit n’est qu’un modeste aperçu. Notre priorité, en l’occurrence, est de cerner les traits caractéristiques des différents milieux d’extrême droite et de nommer les groupes actuellement les plus actifs au Québec. Nous avons dû ignorer ou mettre de côté de nombreux éléments en raison des contraintes d’espace. Nous vous invitons à consulter notre site Internet (http://montreal-antifasciste.info) pour un examen plus détaillé et approfondi.

Bien que certain-e-s d’entre nous étudient et confrontent l’extrême droite depuis des dizaines d’années, notre travail dans le cadre de Montréal Antifasciste revêt un caractère pratique, et c’est la pratique qui a conditionné à la fois ce que nous avons pu apprendre et notre manière de conceptualiser la situation. Sur la base de cette expérience, nous avons déterminé que les croyances fondamentales de l’extrême droite québécoise sont :

- L’islamophobie;

- L’opposition à un « système global » défini en termes simplistes et étroitement identifié aux partis libéraux fédéral et provinciaux (personnifiés pour plusieurs par Justin Trudeau, qui est universellement honni, diabolisé, ridiculisé et accusé tous les maux imaginables; entre autres lubies, Trudeau serait le fils illégitime de Fidel Castro et il soutiendrait secrètement la pédophile et l’introduction de la charia au Canada);

- La croyance qu’un processus insidieux est en marche pour remplacer graduellement des groupes de personnes auxquels les droitistes s’identifient (les Québécois-e-s « de souche », les personnes blanches, etc.) par des personnes issues d’autres cultures ou « races » (la mesure dans laquelle ce remplacement serait planifié, et par qui, varie d’un groupe à l’autre et entre les individus).

Au-delà de ces traits généraux qui unissent les diverses tendances de l’extrême droite, il existe un certain nombre de différences, la plus saillante étant sans doute l’écart entre, d’un côté, un groupe de militants beaucoup plus grand, mais beaucoup moins cohérent politiquement, partageant de nombreuses caractéristiques avec la « droite classique », et, d’un autre côté, une tendance plus restreinte, mais adhérant à des positions idéologiques beaucoup plus rigoureuses s’inspirant explicitement du fascisme historique et du suprémacisme blanc. Dans notre travail, nous désignons le premier groupe comme « national-populiste » et le deuxième comme « fasciste », « néofasciste » ou « néonazi », selon les cas.

D’après ce que nous avons pu voir, autant dans leurs croyances fondamentales que dans la bifurcation politique décrite ci-dessus, l’extrême droite québécoise répond aux mêmes schémas qui existent ailleurs au Canada.

Les principales organisations nationales-populistes du Québec sont La Meute (fondée en 2015) et Storm Alliance (fondée en 2016). Si, initialement, la première s’opposait avant tout à « l’islam radical » tandis que la seconde disait se battre contre « l’immigration illégale », leurs priorités politiques sont aujourd’hui plus ou moins identiques. Le groupuscule Front patriotique du Québec (FPQ), beaucoup plus petit et marginal, a aussi joué un rôle important dans ce milieu à plusieurs égards; il a régulièrement critiqué La Meute pour son « fédéralisme » et plusieurs de ses membres et sympathisants ont participé à la création de groupes de « sécurité » d’extrême droite dans le but de « protéger » leurs organisations et d’intimider leurs opposant-e-s. Il nous faut également mentionner la prétendue Vague bleue, une mobilisation qui a eu lieu à Montréal le 4 mai 2019 et dont une seconde édition a eu lieu à Trois-Rivières le 27 juillet suivant. Adoptant une approche éprouvée par le FPQ, ces rassemblements sont organisés par des éléments du milieu national-populiste, mais servent à rassembler des personnes mal informées au sujet des principes politiques qui les sous-tendent, en les flanquant de divers groupes de « sécurité » d’extrême droite comptant des éléments néofascistes. Bien que la seconde édition se soit avérée un échec lamentable (de quelque 300 participant-e-s à Montréal, le rassemblement a rétréci à moins de 75 personnes à Trois-Rivières), cette formule risque fort d’être reprise à l’avenir.

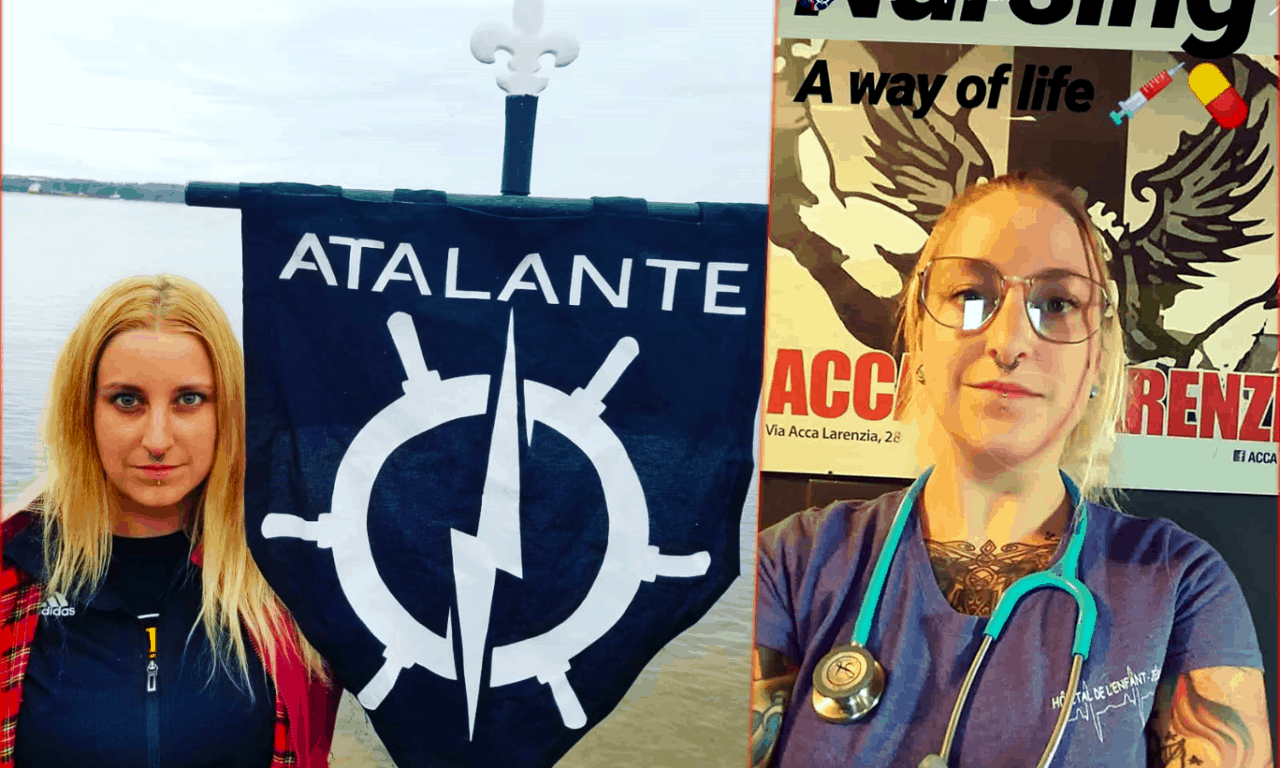

La tendance néofasciste, quant à elle, est beaucoup plus étroite que le milieu national-populiste, et on n’y retrouve actuellement que deux organisations notables : Atalante (basée à Québec et active depuis 2016), et la Fédération des Québécois de souche (décentralisée, mais comportant vraisemblablement un centre au Saguenay). Parallèlement, il y a eu un certain nombre de projets politiques semi-formels plus discrets animés au fil des ans par des néofascistes et des néonazis. L’exemple le plus important des dernières années est sans doute le groupe Alt-Right Montreal/Stormer Book Club, dont l’existence a été révélée en mai 2018 par la Montreal Gazette. Tous les groupes associés à cette tendance s’identifient d’une manière ou d’une autre à la tradition du fascisme et/ou du nationalisme blanc.

Le milieu national-populiste

L’apparition de La Meute (et, à un moindre degré, de Storm Alliance) a signalé un changement important au sein de l’extrême droite québécoise. Il s’agissait des premiers groupes depuis les années 1990 qui semblaient capables de s’adresser à une base plus large que leurs propres membres. En d’autres termes, ils étaient les premiers groupes depuis longtemps à présenter un véritable potentiel de croissance. Les groupes qui avaient été actifs dans les années précédentes, comme l’Ordre des Templiers, PEGIDA Québec, la Coalition des citoyens concernés (sic) ou le Mouvement républicain du Québec, n’avaient jamais vraiment été autre chose qu’une poignée d’individus (parfois même un seul individu) se présentant comme une « organisation ». Le seul groupe ayant eu une certaine portée avant 2016, Les Insoumis, n’a quant à lui jamais vraiment été en mesure de recruter au-delà de la région de Sherbrooke, même si ses membres sont venus à Montréal à plusieurs reprises pour participer aux événements organisés par d’autres groupes. Ce qui ressemble le plus à un présage de ce qui allait venir est la « Marche du silence » organisée à Montréal le 24 septembre 2015 contre le projet de loi 52 du Parti libéral du Québec (comptant sur la participation de membres des Insoumis et d’autres militant-e-s anti-immigration), même si les différentes manifestations organisées en faveur de la Charte des valeurs québécoises en 2013 constituaient en quelque sorte d’autres signes avant-coureurs.

Le milieu national-populiste comporte une importante diversité de perspectives sur différents enjeux, que reflète la volonté sans cesse répétée de préserver « l’unité » en acceptant des personnes affichant des opinions divergentes pourvu qu’elles adhèrent à « la cause » (laquelle est rarement présentée de façon précise). Par conséquent, ce milieu est beaucoup moins cohérent, mais aussi beaucoup plus grand et susceptible de se transformer que la droite néofasciste. Afin de contrer la fâcheuse tendance à décrire tous les groupes d’extrême droite comme « fascistes », il est utile de passer en revue certains des attributs du milieu national-populiste :

- Les nationaux-populistes sont nombreux et nombreuses à insister sur le fait qu’ils et elles « ne sont pas racistes », et l’opposition à la discrimination raciale fait même partie des déclarations de principes de La Meute et de Storm Alliance. Bien que cette posture s’appuie sur l’affirmation fallacieuse voulant que « l’Islam [n’est] pas une race », ils sont très nombreux à le croire sincèrement, et cette attitude les différencie d’autres courants de l’extrême droite. Cela fait en sorte qu’un certain nombre de personnes de couleur, d’anciens musulmans ou d’Autochtones sont les bienvenus dans les mobilisations nationales-populistes (même si cette inclusion symbolique, vue de l’extérieur, a souvent un caractère particulièrement embarrassant…). Cela rend par ailleurs ces groupes plus acceptables aux yeux d’une partie de la société blanche qui, bien qu’elle soit raciste, n’est pas prête à l’admettre ouvertement.

- Une importante partie du mouvement national-populiste adhère à un discours homonationaliste et/ou fémonationaliste, et prône ainsi un idéal du Québec que rejettent d’emblée d’autres segments de l’extrême droite. L’opposition à « l’Islam radical » et à « l’immigration illégale » est souvent formulée sous l’angle des droits des femmes et des personnes LGB (en excluant plus souvent qu’autrement les droits des personnes trans) et même parfois dans un cadre « féministe ». À de rares exceptions près, les membres de ce milieu prétendent être en faveur des droits des femmes (c’est d’ailleurs une politique officielle de La Meute et de Storm Alliance) et l’opposition aux pratiques misogynes est l’un des clichés antimusulmans les plus répandus. De plus, de nombreuses femmes sont actives dans ce mouvement et plusieurs occupent des rôles d’autorité. Cela dit, le mouvement reste dominé par des hommes; outre les cas rapportés d’agressions et de harcèlement sexuel entre les membres, un bref examen des comptes sur les médias sociaux révèle un large éventail de mèmes, gags et commentaires que la plupart des gens trouveraient sexistes ou sexuellement objectivants, et il reste que les principaux leaders de ces groupes sont pratiquement tous des hommes.

- Ce milieu n’est pas soudé autour d’une position unique concernant l’indépendance du Québec. Bien qu’on n’y trouve que très peu de fédéralistes purs et durs, voire aucun, les opinions varient d’un soutien aveugle à l’indépendance (le FPQ et le Parti patriote) à une position mitigée selon laquelle ces questions sont secondaires, car dans l’immédiat le Canada comme le Québec doivent être défendus contre les « immigrants illégaux » et « l’Islam radical » (La Meute/Storm Alliance). Ce manque d’unité a d’ailleurs été à l’origine de nombreux conflits entre individus et même entre groupes; La Meute a ainsi souvent été accusée d’être « fédéraliste ».

- Le milieu national-populiste affiche généralement une certaine sympathie à l’égard des peuples autochtones, qui sont dépeints comme les victimes de ce même système « globaliste » qui maintient les Québécois-es (et les Canadien-ne-s) sous son joug. On trouve aussi la position, que partagent même certains néofascistes, voulant que les mouvements contemporains doivent s’inspirer des alliances historiques entre Canadiens-Français et peuples autochtones contre les Anglais. Cette position s’appuie sur une interprétation superficielle et complaisante de l’histoire du Québec, qui nie le rôle des Canadiens français dans la colonisation et le génocide des Premières Nations, et sur une logique d’appropriation voulant que « tous les Québécois » soient eux-mêmes d’une certaine manière « autochtones » en raison d’une supposée (et largement mythique) ascendance autochtone. Cette version alambiquée de l’histoire les mène à conclure qu’aucun tort historique ne mérite vraiment de redressement, mais qu’il faut plutôt chercher à construire une alliance contre les « mondialistes » (ou les libéraux, les envahisseurs, etc.). Quoi qu’il en soit, certain-e-s Autochtones (ou personnes se présentant comme telles) ont effectivement participé à des manifestations nationales-populistes sur une base individuelle, arborant même à l’occasion le drapeau de la Société guerrière Mohawk. De plus, un certain nombre de tentatives ont été faites pour tisser des relations au sein de communautés autochtones, mais les liens concrets, si tant est qu’il y en ait, revêtent jusqu’à ce jour un caractère extrêmement marginal. En outre, ces efforts semblent aussi superficiels qu’intéressés, car les authentiques revendications politiques et réclamations territoriales formulées par certaines communautés autochtones font vite ressortir le caractère réactionnaire de nombreux militants nationaux-populistes.

- L’antisémitisme n’est pas une orientation dominante du mouvement national-populiste, et les Juifs sont rarement ou jamais mentionnés dans les communications officielles de ces organisations. Contrairement aux nationaux-populistes du Canada anglais, toutefois, il ne semble pas y avoir eu de connexion entre les nationaux-populistes du Québec et l’extrême droite juive. Cela dit, les grilles d’analyse complotistes développées par l’antisémitisme chrétien au fil des siècles se voient clairement transposées dans la croyance en un complot « mondialiste » très répandue dans ce mouvement, lequel complot est très souvent illustré par l’évocation du milliardaire juif hongrois George Soros en sinistre manipulateur de la gauche politique et sociale du monde entier. De plus, il faut tout de même noter qu’un grand nombre d’individus au sein de ce mouvement affichent ouvertement des sentiments antisémites et il n’est pas rare de tomber sur, par exemple, des références « humoristiques » à l’Holocauste. Nous observons par ailleurs que l’imaginaire antisémite, sous l’influence de certains individus, prend de plus en plus de place dans les médias sociaux du milieu national-populiste.

- De nombreuses personnes du courant national-populiste ne se considèrent pas elles-mêmes comme étant « d’extrême droite ». Quelques rares individus disent même se considérer « de gauche », bien que cette posture semble être, plus souvent qu’autrement, un stratagème malhonnête pour prétendre « savoir de quoi [ils] parlent » lorsqu’ils se moquent de la vraie gauche (laquelle aurait en fait été détournée par les islamistes, les hipsters et le féminisme intersectionnel!). Le plus souvent, les nationaux-populistes se disent « ni de gauche, ni de droite », mais simplement « pour le peuple » et « contre la corruption ». Un refrain souvent entonné est que le gouvernement ou les antifascistes sont « fascistes » et « racistes » envers les Québécois, les Canadiens, ou simplement, « les blancs ».

- Bien que le mouvement national-populiste tende à se positionner contre « l’élite » et « les politiciens », ses membres sont très majoritairement sympathiques à l’appareil répressif de l’État, soit l’armée et la police. De nombreuses figures de proue du mouvement sont d’anciens membres des forces armées, et lorsqu’ils manifestent, les membres de ces groupes se font un point d’honneur de remercier la police, allant parfois jusqu’à scander des slogans pro police. Rappelons d’ailleurs que La Meute a été fondée par d’anciens militaires et a compté d’ex-policiers parmi ses figures dirigeantes.

- Enfin, les membres du mouvement national-populiste ne rechignent pas à collaborer avec des groupes et individus ouvertement racistes ou fascistes. Bien que la très grande majorité se dise « pas racistes », ils défendent régulièrement la participation d’organisations ouvertement racistes à leurs mobilisations, ont souvent des liens dans les médias sociaux avec des membres de ces groupes, et plaident en faveur de « l’unité » avec les fascistes contre leurs opposants (les antifascistes, le gouvernement, etc.). En tant que tel, le mouvement national-populiste constitue un immense bassin de recrues potentielles, ou du moins d’alliés potentiels, pour les forces d’extrême droite plus radicales. (Notons d’ailleurs qu’un très grand nombre de nationaux-populistes, y compris de nombreuses personnes en position d’autorité ou perçues comme des leaders, suivent les pages d’Atalante et de la FQS sur Facebook, par exemple.)

Les individus qui adhèrent à ce genre de croyances ne sortent bien sûr pas de nulle part, et on les trouvait auparavant en périphérie de partis politiques plus « légitimes ». On peut supposer que le principal facteur qui a fait croître leur nombre est une série de campagnes islamophobes orchestrées de haut en bas par certains politiciens et conglomérats médiatiques depuis le premier « débat sur les accommodements raisonnables » en 2007. Il s’est en fait agi d’un processus continu, où le Parti québécois sous la direction de Pauline Marois (2007-2014) et l’empire médiatique Québecor (sous la gouverne de Pierre-Karl Péladeau, un riche homme d’affaires ayant lui-même brièvement dirigé le PQ de 2015 à 2016) ont tous deux joué un rôle de premier plan. Québecor Media, le plus important conglomérat médiatique au Québec (et le troisième plus important au Canada), offre une plateforme extraordinaire à de nombreux propagandistes de droite, comme Richard Martineau, Mathieu Bock-Côté, Lise Ravary et d’autres, tout en publiant un flux constant d’articles stigmatisant divers groupes minoritaires dans la société québécoise, en particulier les personnes musulmanes. S’étant retiré du Conseil de presse du Québec en 2010, l’entreprise Québecor ne rend pratiquement plus de comptes à personne et poursuit impunément, jour après jour, son entreprise de conditionnement idéologique de la population québécoise. En plus de ce géant médiatique, un autre facteur pouvant servir à mesurer à la fois l’attrait potentiel du mouvement national-populiste et sa récente expansion a été le développement du phénomène des radios poubelles, principalement dans la région de Québec. (Les radios poubelles sont une forme particulière de radio conçue sur mesure pour les hommes de 18 à 45 ans des classes ouvrière et moyenne vivant en banlieue et qui cultive leurs pires instincts avec un bombardement constant de propos violemment réactionnaires sur divers sujets, tombant souvent dans la diabolisation et le harcèlement de boucs émissaires désignés, comme les féministes, les gauchistes, les environnementalistes, les étudiants, les immigrants et les musulmans.) Non seulement ces radios ont-elles fait la promotion des idées d’extrême droite, elles se sont aussi régulièrement employées à légitimer les organisations nationales-populistes en invitant leurs porte-parole à s’exprimer en ondes et à défendre leurs activités lorsqu’elles ont fait l’objet de critiques.

Finalement, les échecs répétés du mouvement indépendantiste de tendance social-démocrate, avec le déclin du soutien populaire au projet souverainiste, d’une part, et l’incapacité du Parti québécois à résister au virage austéritaire néolibéral, d’autre part (certaines des mesures d’austérité les plus draconiennes ayant été imposées par des gouvernements indépendantistes entre 1994 et 2003, puis entre 2012 et 2014), ont créé les conditions propices à la réémergence d’un nationalisme identitaire ayant davantage en commun avec le mouvement conservateur des années 1920 qu’avec le projet indépendantiste porté par la génération du baby-boom.

Certaines villes et régions ont aussi eu leurs propres personnalités et enjeux localisés qui ont favorisé le développement du milieu national-populiste. Par exemple, sur la Côte-Nord, Bernard « Rambo » Gauthier a su exploiter sa popularité en tant qu’« homme du peuple » bourru et mal dégrossi pour catalyser une certaine influence politique (limitée, mais bien réelle) avec laquelle il a popularisé un sentiment islamophobe et anti-immigrant formulé en termes familiers : « Moé sauver des étrangers au détriment des miens, ben y’en est crissement pas question! On est assez dans marde comme ça pour en rajouter! » En 2007, le conseil municipal de la petite localité de Hérouxville, en Mauricie, adoptait un foncièrement raciste « code de conduite pour les immigrants », lequel jouait sur divers préjugés et stéréotypes au sujet des minorités ethniques et religieuses, en particulier les personnes musulmanes, en insinuant qu’il fallait expressément leur interdire de se livrer à des pratiques misogynes comme la lapidation des femmes et la mutilation génitales. (Le conseiller municipal à l’origine du code de conduite d’Hérouxville, André Drouin, s’est plus tard impliqué dans le groupe d’extrême droite RISE Canada et s’est pour un temps associé à la Fédération des Québécois de souche qui, après sa mort en 2017, a fait son éloge dans sa revue Le Harfang en le désignant comme un « courageux combattant ».)

Malgré ce contexte déjà passablement sordide, ça n’est qu’en 2016, dans le contexte des campagnes électorales de Donald Trump et de Marine Le Pen et suite à la création de La Meute, que ce milieu amorphe a graduellement commencé à prendre conscience de lui-même et à se constituer en mouvement.

Un tournant décisif a été le massacre au Centre culturel islamique de Québec, le 29 janvier 2017, lorsqu’Alexandre Bissonnette est entré dans la mosquée et a ouvert le feu sur les fidèles, tuant six personnes et en blessant plusieurs autres. (Bien que le caractère islamophobe de cette attaque soit indiscutable, Bissonnette n’était affilié à aucun groupe connu.) La tuerie de la mosquée de Québec a en quelque sorte précipité les choses pour l’extrême droite. Les militant-e-s se sont senti-e-s attaqué-e-s lorsque la police a annoncé avoir entrepris des enquêtes sur les discours haineux en ligne, et c’est à ce moment que leurs appréhensions se sont cristallisées autour de la Motion M-103, un projet de loi (non contraignant) d’initiative parlementaire condamnant l’islamophobie qui avait été déposé à la Chambre des communes quelques mois plus tôt. Pour bon nombre de ces militant-e-s, l’introduction de ce projet de loi représentait un moment charnière.

Ainsi, l’année 2017 a été une période de croissance rapide tandis que les organisations nationales-populistes ont pris la rue à plusieurs reprises, ce qui a contribué à accroître leur visibilité et l’influence de leur discours. Bien que cela ait représenté un important pas en avant pour ces groupes, un examen de la participation à leurs mobilisations révèle qu’ils sont restés incapables de mobiliser à la même échelle que les principaux mouvements sociaux, dont la gauche radicale :

- Le 4 mars 2017, dans le cadre d’une journée nationale d’action contre la Motion M-103, près de 200 personnes se sont réunies sous la bannière de La Meute à Montréal, tandis qu’une centaine d’autres manifestaient à Québec (le même jour, environ cent personnes ont marché à Saguenay et des groupes plus modestes se sont mobilisés à Trois-Rivières et Sherbrooke).

- Le 23 avril 2017, une manifestation organisée par le Front patriotique du Québec sur le thème « Un peuple se lève contre le PLQ » a réuni environ 100 personnes au centre-ville de Montréal.

- Le 28 mai 2017, environ 50 personnes ont participé à une autre manifestation contre le PLQ organisé par le Front patriotique du Québec à Montréal.

- Le 1er juillet 2017, environ 60 personnes, dont des membres de La Meute, ont répondu à l’appel lancé par Storm Alliance et se sont réunies à Roxham Road, à la frontière avec les États-Unis et près de la petite ville d’Hemmingford, pour « surveiller » les passages irréguliers et intimider les réfugié-e-s, dont le nombre avait considérablement augmenté en raison des mesures anti-immigration instaurée par l’administration Trump aux États-Unis. (Une contre-manifestation tapageuse organisée par Solidarité sans frontières a empêché les militant-e-s anti-immigration de se rendre directement au point de passage.)

- Le 20 août 2017, à Québec, La Meute a réussi à mobiliser un large éventail de personnages d’extrême droite pour une manifestation contre « l’immigration illégale »; après avoir été confinés à un stationnement sous-terrain pendant plusieurs heures par une contre-mobilisation antifasciste déterminée, entre 200 et 300 membres et sympathisant-e-s de La Meute ont pu marcher brièvement en silence dans les rues avoisinant l’Assemblée nationale.

- Le 30 septembre 2017, Storm Alliance a organisé sa plus grande manifestation à la frontière à ce jour, lorsqu’une centaine de personnes se sont réunies au passage frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, où un camp (vide au moment de la manifestation) avait été érigé provisoirement pour accueillir les réfugié-e-s. À nouveau, plus d’une centaine d’antiracistes et d’antifascistes de Montréal et des collectivités frontalières avoisinantes leur ont bloqué le passage.

- Le 25 novembre 2017, à Québec, une manifestation conjointe organisée par Storm Alliance et La Meute pour « soutenir la GRC » et dénoncer « l’immigration illégale » a attiré tous les principaux pans de l’extrême droite québécoise, y compris un contingent néofasciste; en tout, entre 300 et 400 personnes y ont participé.

- Le 15 décembre 2017 (et ce, bien que le réseau TVA se soit préalablement rétracté), des douzaines de personnes se sont rassemblées devant une mosquée de Montréal que le réseau d’information islamophobe avait fautivement accusé de vouloir exclure des femmes d’un chantier routier adjacent à la mosquée.

Il est important de noter que toutes les mobilisations mentionnées ci-dessus comportaient des petits groupes de néofascistes ainsi que des individus clairement sympathiques au suprématisme blanc et au néonazisme.

Les manifestations nationales-populistes se sont poursuivies en 2018. Le Front patriotique du Québec a réussi à réunir une centaine de personnes le 15 avril, lors d’une manifestation contre les Libéraux, et Storm Alliance et La Meute ont continué à coopérer en organisant une manifestation conjointe à la frontière, le 19 mai, toujours contre « l’immigration illégale », et ont mobilisé pour une autre manifestation à la frontière le 3 juin, celle-là organisée par la propagandiste suprémaciste de Toronto, Faith Goldy. Il faut aussi souligner qu’en 2018, les organisations nationales-populistes ont mobilisé leurs membres à deux reprises pour se rendre à Ottawa dans le cadre de manifestations organisées par des groupes du Canada anglais :

- Le 18 février, lors d’une manifestation organisée par la Chinese Canadian Alliance, un groupe qui semble n’avoir été formé que pour réagir à une fausse accusation ayant fait les manchettes plus tôt la même année voulant qu’un homme d’origine asiatique ait arraché le hijab d’une jeune fille à Toronto. (Notons au passage que des documents rendus publics récemment par le leadership de La Meute révèlent que le groupe a reçu 5 000 $, soit près de la moitié de son budget annuel, « des Chinois » [sic], vraisemblablement en échange de son appui à la manifestation de la Chinese Canadian Alliance sur la colline parlementaire.)

- Le 8 décembre, lors d’une manifestation organisée par le groupe ACT! for Canada contre le Pacte mondial sur les migrations des Nations Unies; cette manifestation est notable pour la présence d’une diversité de militant-e-s d’extrême droite, dont les nationalistes blancs d’ID Canada et le politicien danois d’extrême droite, Rasmus Paludan.

Malgré ces exemples et différentes tentatives infructueuses menées par La Meute et Storm Alliance pour mettre en place des sections locales fonctionnelles à l’extérieur de la province, les activités du mouvement national-populiste québécois sont restées distinctes et généralement séparées des mouvements semblables dans le Canada anglais, sans toutefois leur être hostiles. (Selon l’évolution de la situation, il n’est pas impossible que le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier brasse un peu les cartes, car ce parti a accueilli dans ses rangs des individus nationaux-populistes de partout au pays, ce qui les regroupe dans un cadre pancanadien commun.)

Cela dit, après une période de croissance rapide entre 2016 et 2018, le milieu national-populiste a souffert d’épuisement et de conflits internes. Sa principale organisation, La Meute, a été secouée par des crises répétées et de nombreux militants clés ont abandonné le milieu en citant des problèmes personnels ou des frustrations face à l’incapacité du mouvement à dépasser ses limites actuelles. En moins de deux ans, les deux fondateurs de La Meute (Éric Venne et Patrick Beaudry) ont quitté l’organisation ou été forcés de partir sous le coup d’accusations de malversation financière (à cet égard, on ne saura peut-être jamais s’il s’est agi de fraude ou d’incompétence). Puis, en novembre 2017, l’organisation a été visée par des révélations d’agressions sexuelles, dont plusieurs plaintes à l’endroit d’Éric Proulx, un membre du conseil de La Meute, qui a finalement été expulsé.

En juin 2019, La Meute a connu une autre crise importante, lorsque la majeure partie des dirigeants du groupe (plus de 35 sur une quarantaine, dit-on) ont démissionné en masse juste avant la Saint-Jean-Baptiste et dans la foulée d’une tentative ratée d’évincer Sylvain Brouillette, qui avait assumé le rôle de grand chef depuis l’expulsion de Beaudry en 2017. Les membres s’étaient plaints que Brouillette refusait de partager les responsabilités ou de divulguer des renseignements, malgré le fait qu’il était lui-même manifestement incapable de s’acquitter de toutes les tâches qui lui incombaient. L’un des principaux points de litige concernait le fait qu’il tardait à révéler des renseignements financiers, ce qui retardait toujours plus la création officielle de La Meute en tant qu’organisation à but non lucratif. Brouillette a réussi à reprendre le contrôle en moins d’une semaine, après quoi plusieurs de ses rivaux ont publié sur Facebook des vidéos et des photos d’eux-mêmes détruisant leurs casquettes, chandails, drapeaux et écussons de l’organisation en signe de protestation. La poussière n’est pas encore complètement retombée au moment d’écrire ces lignes, mais il semble qu’un grand nombre des membres clés de La Meute aient décidé par la suite de se joindre à Storm Alliance.

L’opposition constante des antifascistes a certainement contribué à miner ces groupes. Par exemple, lors de la dernière tentative de La Meute d’organiser une « grande » manifestation à Montréal, le 1er juillet 2018, les quelques 150 participant-e-s se sont trouvé-e-s à nouveau confiné-e-s dans un espace restreint (lors de la journée la plus chaude d’une intense canicule) par une coalition ad hoc de groupes de la gauche montréalaise. Après ce fiasco, un certain nombre de personnes ont publiquement démissionné de La Meute et celle-ci est passée à des activités beaucoup moins visibles dans la région de Montréal (comme du tractage et des prétendues « manifestations mobiles », lesquelles n’étaient en fait rien d’autre qu’une poignée d’individus conduisant des voitures arborant des pancartes mal orthographiées…). Plusieurs militant-e-s ont en effet invoqué l’opposition antifasciste pour justifier leur décision de « prendre une pause » ou de quitter définitivement l’organisation.

Le taux élevé d’épuisement parmi les nationaux-populistes et les conflits houleux au sein de leurs organisations (ponctués d’accusations de malversations, de harcèlement sexuel et d’exercice dictatorial du pouvoir) mettent en relief l’une des caractéristiques de ce mouvement. En effet, il s’agit de la toute première expérience de militantisme pour plusieurs acteurs clés. Cela explique en partie l’apparente bouffonnerie de ces groupes ainsi que certaines des erreurs (tactiques et organisationnelles) qu’ils ont commises, que leurs adversaires prennent parfois trop facilement pour de la stupidité.

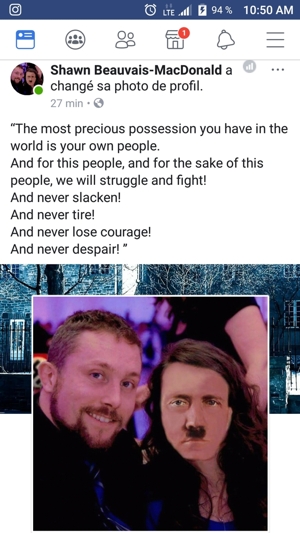

Enfin, il convient de souligner qu’à l’heure actuelle, la très grande majorité des activités des groupes d’orientation national-populiste se déroule sur les médias sociaux. Bien que la dynamique de ces médias et des espaces numériques en général donne parfois une importance disproportionnée à certaines personnes et à certaines déclarations, elle n’en demeure pas moins fondamentale pour saisir le développement de ce milieu militant ainsi que l’adhésion à des croyances totalement infondées et déconnectées de la réalité. La caisse de résonnance qu’incarne notamment Facebook vient ainsi consolider et approfondir les préjugés les plus intolérants et les théories complotistes les plus délirantes. Il s’opère alors une (re)socialisation politique à peu de frais qui serait beaucoup plus laborieuse à réaliser ailleurs, dans des espaces « en personne ». Notons aussi que les médias sociaux favorisent énormément la diffusion et la normalisation des discours haineux en permettant aux gens de s’approprier le contenu et de le partager au sein de leurs réseaux comme s’il s’agissait de leur propre production plutôt que le discours officiel d’organisations militantes.

Dans ce vaste espace numérique, profitant du scepticisme croissant à l’égard de tout ce qui est « officiel » ou « mainstream », certains individus ont su se tailler une niche en tant que « journalistes indépendants ». Un certain nombre de « journaux » en ligne ont été créés qui se spécialisent dans le recyclage d’histoires sensationnalistes (et souvent carrément fausses) et de théories complotistes. Parmi ces nombreux sites de désinformation (dont certains disparaissent aussi vite qu’ils apparaissent), nommons Les Manchettes (administré par André Boies, qui a traduit et diffusé le manifeste du tueur de Christchurch le jour même du massacre) et Le Peuple. À ceux-ci viennent s’ajouter un grand nombre de vidéoblogueurs et utilisateurs Facebook qui publient régulièrement des vidéos en direct à l’intention de leurs adeptes. Parmi les plus notables, mentionnons André Pitre et Ken Pereira, qui produisent depuis peu une série de programmes examinant en détail diverses théories du complot qu’ils diffusent sur la chaîne YouTube de Pitre. (Fait à noter, Ken Pereira se porte candidat pour le Parti populaire du Canada aux élections fédérales de 2019, aux côtés de Raymond Ayas, lui-même animateur d’un média national-populiste anglophone, The Post Millenial.)

Les néofascistes

Parallèlement au milieu national-populiste, sans pour autant en être complètement séparé, il existe un nombre beaucoup plus restreint de personnes adhérant à une vision du monde plus étroite et rigoureuse. Puisqu’ils s’inspirent explicitement du fascisme, du nationalisme blanc, du traditionalisme catholique et, dans certains cas, du nazisme, nous appelons ces réseaux fascistes ou néofascistes.

Le mouvement néofasciste au Québec comporte deux pôles principaux.

D’une part, un certain nombre d’individus sont issus des sous-cultures de jeunes ancrées dans la violence de rue et d’autres activités criminelles ainsi que dans les activités culturelles associées à la musique « underground » ou indépendante (organisation de concerts et de partys, tournées, production de zines, etc.). L’organisation à l’échelle locale et les liens internationaux avec des individus partageant ces mêmes idées ailleurs dans le monde ont souvent été facilités, sinon modelés, par ces activités culturelles et criminelles. Au Québec, ce pôle remonte aux années 1980 et, dans les années 1990, des membres de cette sous-culture se sont régulièrement livrés à des actes de violence et d’intimidation contre la gauche et contre des personnes racisées et/ou queer, allant jusqu’au meurtre. Si à une certaine époque la scène était dominée par la culture skinhead (bonehead), il convient de mentionner que depuis plusieurs années la scène black métal et le néo-folk sont aussi des espaces culturels ciblés par les néofascistes et les suprémacistes blancs.

Bien qu’il s’agisse d’une tradition sporadique comportant plusieurs épisodes distincts, on peut affirmer que le deuxième pôle du mouvement fasciste au Québec remonte aux années 1920. Depuis les années 1980, il s’est généralement fait très discret, au point même d’opérer en secret. Ce pôle est composé d’individus qui, culturellement, se situent à plusieurs égards à l’opposé des voyous skinheads et de leur mode de vie antisocial, et qui sont amenés à soutenir le militantisme fasciste et nationaliste blanc pour des raisons intellectuelles et souvent religieuses. Cette tendance s’est organisée publiquement pour la dernière fois autour du Cercle Jeune Nation (de 1980 à 1990) et certains de ses membres ont aussi été actifs dans les cercles traditionalistes catholiques, comme la Société Saint-Pie X, alors que d’autres ont trouvé leur place dans l’aile droite du mouvement nationaliste québécois. En raison de leur position sociale plus respectable (et plus privilégiée), les individus gravitant vers ce pôle ont un réel intérêt à rester circonspects sur leurs croyances. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont inactifs, loin de là.

On a pu observer un certain rapprochement entre ces deux pôles au cours des vingt dernières années. Par exemple, bien qu’Atalante et la Fédération des Québécois de souche aient toutes deux été créées par des skinheads nationalistes blancs, ni l’une ni l’autre ne se limite ou ne se confine aujourd’hui à ce milieu. De plus, ce noyau organisé peut compter sur l’appui d’un nombre important d’individus sympathiques aux idées fascistes et néonazies qui choisissent pour le moment de rester inactifs politiquement.

Parallèlement, un pôle plus explicitement néonazi s’est formé au cours des dernières années dans la région de Montréal, prenant exemple sur d’autres groupes basés principalement sur Internet, comme The Right Stuff et le Daily Stormer. La nature secrète de ces groupes (principalement organisés dans des salons de discussion privés et des forums cachés en ligne) a offert un espace confortable tant aux individus qui aspirent à créer un mouvement politique « dans la vraie vie » qu’à un certain nombre d’individus qui s’y cachent pour laisser libre cours à leur intolérance, avant que des antifascistes ne perturbent sérieusement leurs projets en 2018. Il y a fort à parier que ce noyau dur néonazi est toujours actif dans d’autres forums privés et continue de recruter parmi des jeunes adultes sympathiques à ces idées.

La formation d’un milieu national-populiste au Québec a donné l’occasion aux néofascistes de mieux se faire connaître. Tandis que certains néonazis, comme ceux de la scène Alt-Right montréalaise, se moquent des nationaux-populistes comme autant de « boomers » déconnectés et insignifiants et expriment leur volonté de s’en dissocier complètement, l’existence d’un tel milieu ouvre un espace politique et offre des occasions pratiques (comme des manifestations) où les deux courants peuvent se rencontrer et créer des liens. L’année 2017, en particulier, a été remarquable par la façon dont les néofascistes ont réussi à plusieurs reprises à revendiquer leur légitimité au sein de l’extrême droite plus large. Alors que le 4 mars, à Québec, les membres d’Atalante ont choisi de manifester à l’écart de La Meute (en la critiquant implicitement avec un slogan piqué à la gauche sur une bannière où était écrit : « Immigration : Armée de réserve du Capital »), à Montréal, des membres du groupe Alt-Right Montréal étaient au beau milieu du foutoir, auprès de La Meute et de Storm Alliance, et ont pris part à des confrontations physiques avec des contre-manifestant-e-s antifascistes. Huit mois plus tard, à Québec, Atalante et les Soldiers of Odin mettaient en scène leur propre entrée spectaculaire dans la manifestation nationale-populiste du 25 novembre, après s’être positionnés sur les remparts de l’esplanade et en surplomb d’une plus petite contre-mobilisation antiraciste. Il convient de mentionner qu’à leur entrée dans la plus grande manifestation, les néofascistes ont été chaudement applaudi-e-s par les membres de La Meute et de Storm Alliance, dont un grand nombre sont ensuite allés « aimer » leur page Facebook et les féliciter.

Les principales caractéristiques de la tendance néofasciste sont :

- Une opposition à la démocratie et une croyance en la « loi naturelle »;

- Une acceptation de la violence comme élément nécessaire du changement politique, doublée d’une glorification de la violence en tant que telle, comme qualité virile et guerrière;

- Une croyance en la race et en la nation comme deux catégories fondamentales de l’existence humaine; la manière dont les différentes races et nations interagissent (dans un esprit « égaux, mais différents », dans une hiérarchie rigide, ou dans un état de guerre) peut varier;

- Antisémites; au mieux, ils soutiennent que les Juifs ont une influence néfaste sur la nation, et au pire, ils adhèrent à la théorie du complot voulant que les Juifs forment une race sournoise et ennemie qu’il faut exterminer;

- Unanimes dans leur homophobie et leur transphobie;

- Islamophobes, mais avec l’indication (souvent explicite) que les musulmans sont manipulés par les Juifs (ou les « mondialistes ») pour miner et détruire la race ou la nation;

- Très majoritairement masculins, avec une ouverture à l’égard de la misogynie politique; le féminisme est souvent décrit comme une autre manipulation juive;

- La plupart des néofascistes du Québec sont en faveur de l’indépendance et s’opposent au Canada, qui est considéré comme une force d’occupation, bien que cette position ne soit pas partagée par tous.

Comparés aux nationaux-populistes, les néofascistes ont des liens beaucoup plus étroits avec des organisations et des réseaux américains et européens, et on peut dire qu’ils appartiennent à un mouvement politique et intellectuel international. Les membres d’Atalante, par exemple, ont des liens étroits avec le réseau « Rock Against Communism » et s’inspirent directement du mouvement néofasciste italien CasaPound, empruntant à la fois des éléments de discours (rhétorique reliant le sentiment anti-immigrant à l’anticapitalisme, etc.) et des tactiques de mobilisation (initiatives charitables exclusivement pour les citoyens « de souche », etc.). Pour sa part, la FQS publie fréquemment dans sa revue Le Harfang des entrevues avec des intellectuels de l’extérieur du Québec. Ce qui distingue les néofascistes du Québec des néofascistes d’ailleurs en Amérique du Nord, c’est la place importante qu’occupent les mouvements européens dans leur vision du monde. Par exemple, alors que l’Alt-Right aux États-Unis introduisait assez récemment certains textes de la Nouvelle droite européenne dans l’extrême droite américaine, ces idées sont connues de nombreux néofascistes québécois depuis les années 1970 et 1980.

Perspectives pour l’avenir

L’augmentation de l’activité des groupes et réseaux d’extrême droite au Québec au cours des dernières années est attribuable à plusieurs facteurs externes au mouvement, dont certains sont d’ordre international et d’autres propres à notre situation particulière : la « guerre contre le terrorisme », l’essor des médias sociaux, la crise financière de 2008, les échecs répétés de la gauche indépendantiste québécoise et l’élection de Trump aux États-Unis, pour n’en nommer que quelques-uns.

Nous ne nous attendons pas à ce que cette croissance ralentisse. En fait, nous croyons que l’avenir nous réserve d’autres « bonds » dans la mauvaise direction, car les crises financières et écologiques mondiales ne cessent de s’intensifier. Dans un avenir immédiat, nous prévoyons que la bifurcation de l’extrême droite décrite dans cet article se poursuivra, qu’un mouvement beaucoup plus vaste, avec un éventail de perspectives plus large, continuera de se développer, et que cette croissance profitera également à des organisations plus petites et plus rigoureuses, aux aspirations politiques plus radicales. Ces mouvements s’inscrivent dans une dynamique qui pèse directement sur l’ensemble du débat politique, normalisant certaines idées et légitimant des mesures « moins radicales »; l’élection de populistes néolibéraux un peu partout au Canada, y compris ici au Québec avec la CAQ, témoigne de cette réalité.

Le Québec n’est pas une anomalie : aujourd’hui, l’extrême droite, dans ses variantes nationales-populistes et néofascistes, a un impact concret sur l’équilibre politique du pouvoir, non seulement en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi dans certains pays « émergents » du Sud (BRICS), où ses représentants ont été portés au pouvoir. La tâche qui nous incombe aujourd’hui est d’affronter l’extrême droite et d’apprendre à (re)construire des mouvements d’émancipation radicaux qui pourront faire des gains concrets et gagner sur ce terrain.