Soumission anonyme à MTL Contre-info

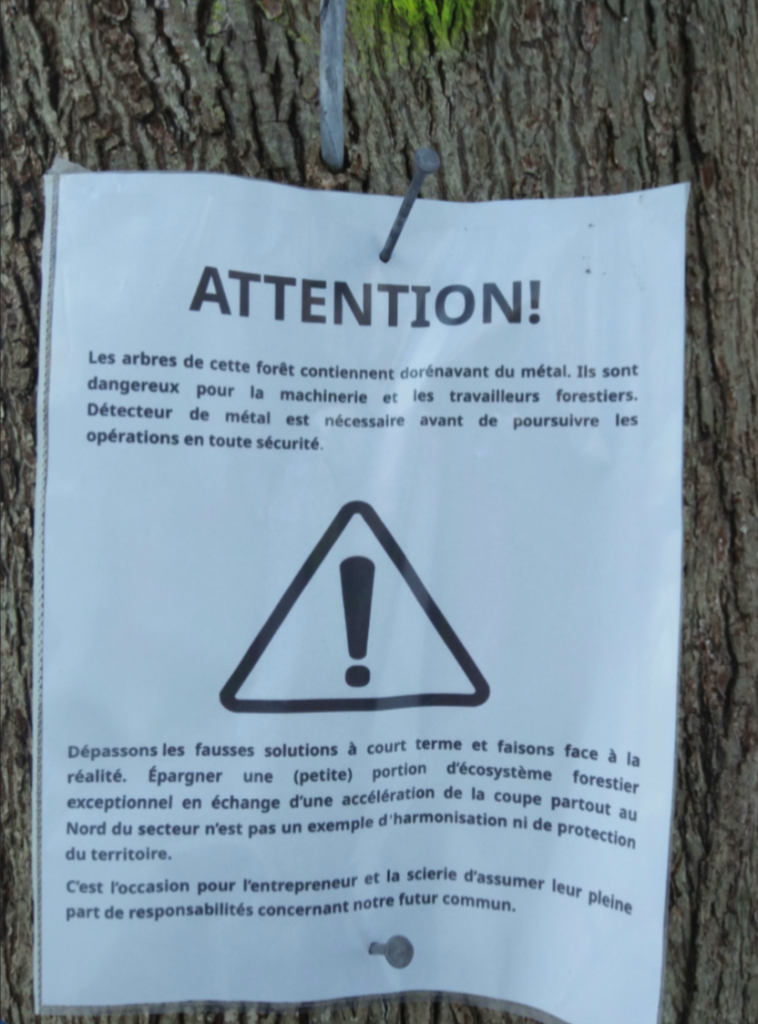

Lundi 26 janvier en Mauricie (territoire de la nation Atikamekw). La forêt de Mékinac qui s’étend au nord de la municipalité de Sainte-Thècle, autour des lacs du Missionnaire, Mékinac et Jésuite, a été visitée par un groupe anonyme. Afin d’intervenir sur des chantiers de coupe forestière controversés dans ce secteur, le groupe a introduit une grande quantité de morceaux de métal dans les arbres de la forêt. Certains des arbres qui ont été défendus ont été identifiés avec de la peinture, et plusieurs affiches ont été installées dans la forêt comme à titre d’avertissement, et pour la sécurité des travailleurs forestiers.

Une illusion de protection du territoire…

La forêt ancienne Grandbois en particulier ainsi que plusieurs secteurs autour des lacs Mékinac, Missionnaire et Jésuite sont reconnus comme un écosystème forestier exceptionnel. Dans la forêt ancienne, on retrouve des bouleaux jaunes bicentenaires et plusieurs espèces vulnérables ou menacées. L’ensemble de ce secteur abrite également une riche biodiversité qui est essentielle à la régulation climatique de la basse Mauricie. Présentement, un projet d’aire protégée pour la forêt Grandbois, proposé par des groupes citoyens locaux et couvrant 7km2, est en cours d’évaluation (démarches prévues en 2026). Parallèlement, le projet de réserve de biodiversité de Mékinac, qui lui couvre 200km2 de milieux forestiers et humides est également porté par les groupes citoyens locaux et des organismes. Il n’est cependant pas reconnu par la MRC, malgré l’appui de plusieurs municipalités du secteur.

À la fin de 2025, des coupes ont été empêchées sur le secteur de la forêt Grandbois qui est présentement à l’étude comme future aire protégée (7km2). Les groupes citoyens n’ont eu d’autres choix que de s’insurger et de surveiller les chantiers pour forcer le gouvernement à respecter son propre processus de création d’aires protégées qu’il s’apprêtait à bafouer au profit de l’industrie forestière. Enfin un moratoire de coupe sur ce secteur a été obtenu grâce à la mobilisation citoyenne.

Par contre, dès l’annonce de ce moratoire de coupe sur la forêt Grandbois, nous avons vu se multiplier et s’agrandir les superficies des autres chantiers prévus pour 2026 dans les secteurs au Nord de la forêt Grandbois (les chantiers Butterfly, Pitt, Bibouk, Selka, Inoui, etc.). Ces secteurs sont la porte d’entrée vers les écosystèmes forestiers exceptionnels des lacs Jésuites, Missionnaire et Mékinac avec leur haut potentiel pour la tant espérée réserve de biodiversité Mékinac. En date d’aujourd’hui, plusieurs chantiers de coupe sur ces secteurs qui ceinturent la forêt Grandbois ont déjà débutés, et ce, sans avoir obtenu d’acceptabilité sociale.

… Et un semblant d’harmonisation

Dans ce contexte, il est clair que les coupes sont faites de manière accélérée au plus grand bénéfice de l’industrie forestière et dans le mépris des inquiétudes des citoyens. Au final, l’industrie forestière (ici Forex Langlois inc. et Scierie Dion) a le contrôle quasi total sur la gestion de ce litige entourant la coupe. Bien que hautement responsables de la situation et des tensions sociales qui sont survenues, ces joueurs de l’industrie demeurent muets publiquement, et ne dialoguent qu’avec le ministère des ressources naturelles et des forêts. Bien cachés derrières leurs garanties d’approvisionnement et la “crise du secteur forestier”. Ainsi, c’est encore et toujours l’industrie qui récolte la grosse part, et le reste de la population qui hérite des miettes. Tout cela aux frais des milieux écologiques et du Vivant.

Il est donc possible d’anticiper qu’en échange d’un moratoire sur la coupe dans la forêt Grandbois, l’industrie forestières se voit offerte en compensation les secteurs juste au Nord et ceinturant la forêt Grandbois. Voici une solution à très court terme qui est même dépeinte comme un “compromis” par plusieurs. Toutefois, à long terme, c’est une manière détournée de saper le potentiel de la réserve de biodiversité Mékinac au profit de l’industrie forestière.

Bien que le gouvernement du Québec dise vouloir atteindre 30% d’aire protégée d’ici 2030 sur son territoire, il autorise toujours plus de coupes sur des territoires propices à cette protection, et ce, peu importe la valeur écologique des lieux ou les usages citoyens (ou autochtones) qui en sont faits. Rappelons qu’en Mauricie, uniquement 8% du territoire est actuellement protégé. De plus, le secteur concerné par le projet de réserve de biodiversité représente seulement 0,6% de la possibilité forestière annuelle de la Mauricie. Après un été conflictuel concernant la réforme du régime forestier (PL97) de la CAQ et des coupures importantes dans le secteur forestier, la question de l’harmonisation du territoire demeure brûlante et n’est vraisemblablement pas réglée.

Défendre la forêt

C’est pourquoi un groupe anonyme a décidé d’intervenir pour que la forêt puisse se défendre par elle-même face à l’industrie forestière. À quel moment va-t-on mettre un frein vers toujours plus d’exploitation des forêts exceptionnelles ? Il est grand temps d’exiger des solutions durables pour l’harmonisation du territoire et de lutter fermement contre les passes-droits donnés par le ministère des ressources naturelles et des forêts à l’industrie. Démantelons enfin la relation problématique qu’ils entretiennent et qui n’a jamais bénéficié au plus grand nombre!

Il est de notre responsabilité de protéger le territoire : fréquentons le, occupons le, développons y des usages, défendons le! Soyons créatifs, courageux et conséquents. Nous en sommes tous et toutes capables. Pour ce qui est des blessures faites aux arbres, n’en parlons pas. Ces organismes sont beaucoup plus résilients que nous (et notre industrie forestière). Ils sauront guérir et cicatriser avec le métal.

En terminant, cette action ne devrait pas faire peur aux groupes citoyens. Si nous souhaitons vraiment aller de l’avant et venir à bout des problèmes liés au régime forestier et à la protection du territoire, il nous faut miser sur plusieurs stratégies et sur différents rôles: il nous faut bloquer de manière effective les abus de l’industrie, tout en mettant sur pied des alternatives au modèle dominant actuel, et en pratiquant d’autres manières d’habiter le territoire. Nous avons tout à gagner en se considérant comme complémentaires et en combinant nos différentes tactiques. Attention toutefois ! On essaiera certainement de nous diviser et de nous retourner les uns contre les autres en cours de route…