De Montréal Antifasciste

Sous les pseudonymes « Neuromancer » et « iamneuromancer », Alex Liberio s’est associé à d’autres néonazis sur différents serveurs Discord et sur le forum Iron March en plus de participer activement aux activités militantes du groupe «Alt-Right Montreal» entre 2016 et 2018.

En mai 2018, les efforts pugnaces de militant-e-s antifascistes de Montréal ont permis d’exposer l’existence d’un salon de discussion Alt-Right privé sur un serveur Discord[1], lequel devait servir de tremplin pour les activités « IRL[2] » d’un petit groupe de militants néonazis de la région de Montréal. Une série d’articles publiés par The Montreal Gazette a forcé à l’exil deux des principaux organisateurs de ce groupe : Gabriel Sohier Chaput, alias « Zeiger », et Athanasse Zafirov, alias « Date » (aussi « LateOfDies » ou « Sam Houde/Hoydel »). Zeiger était une figure centrale, non seulement de ce petit groupe montréalais, mais aussi du réseau international qui se constituait entre 2015 et 2018, notamment en tant que prolifique producteur de contenu pour le site The Daily Stormer, modérateur du forum Iron March et propagandiste clé du courant explicitement national-socialiste et accélérationniste du mouvement Alt-Right. Il est aujourd’hui sous le coup d’un mandat d’arrêt au Québec et est disparu dans la nature. Quant à « Date » (aussi « LateOfDies »), qui semble s’être graduellement radicalisé politiquement en passant par le milieu des « Pickup Artists » personnifié par le misogyne Roosh V, il était l’un des organisateurs clés du milieu Alt-Right local et national, notamment en tant que coresponsable du rassemblement pancanadien qui a eu lieu en juillet 2017 en Ontario. Il s’est relocalisé en Californie en 2018, où il a pu s’installer confortablement au programme de doctorat de l’Anderson School of Management de l’UCLA, malgré notre article exposant sa nouvelle vie.

D’autres militants notoires de ce petit groupe ont aussi été exposés par la communauté antifasciste, dont Shawn Beauvais MacDonald, alias « FriendlyFash » (aussi « Bubonic ») et Vincent Bélanger Mercure, alias « Le Carouge à Épaulettes » (autre part « BebeCoco »), qui ont participé avec Sohier Chaput et d’autres militants canadiens aux manifestations du rassemblement « Unite the Right » à Charlottesville, Virginie, les 11 et 12 août 2017, et Julien Côté Lussier, alias « Passport », lequel a agi comme porte-parole de l’organisation ID Canada (une tentative de légitimation du mouvement « ethnonationaliste/identitaire » au près du grand public canadien) et s’est récemment illustré en se portant candidat aux élections fédérales de 2019 dans le sud-ouest de Montréal. Des sympathisant-e-s antiracistes de sa circonscription ont révélé que Côté Lussier est toujours à l’emploi du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté malgré son militantisme fasciste.

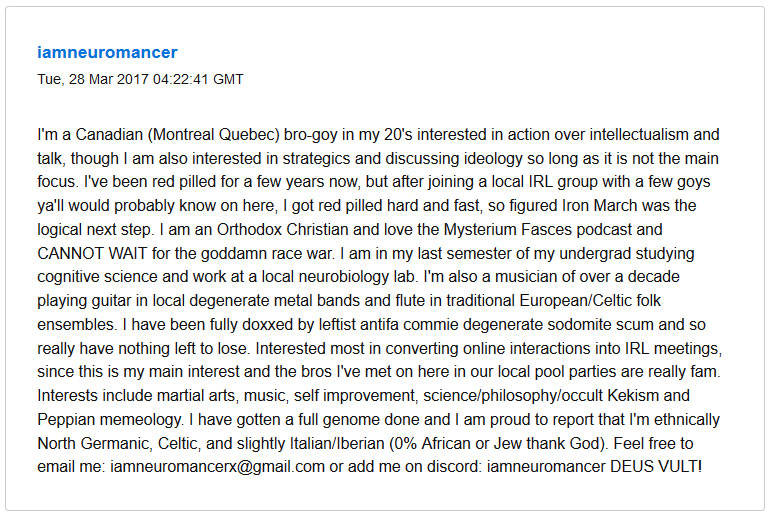

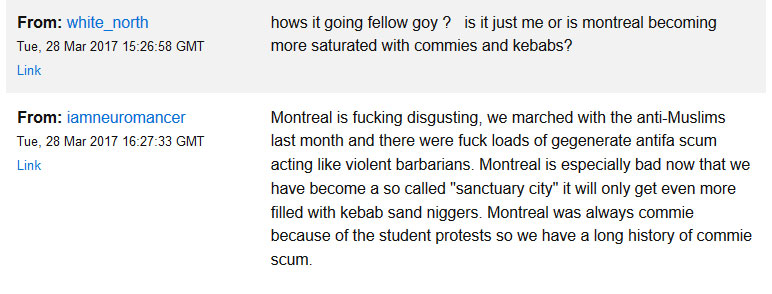

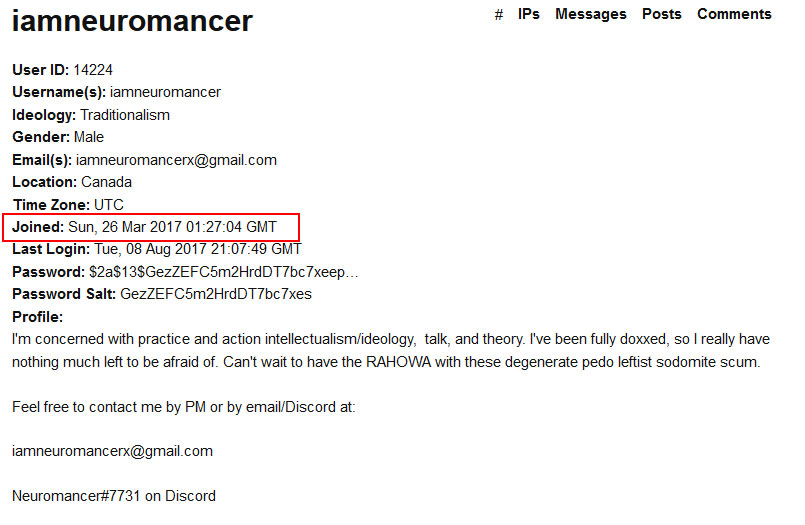

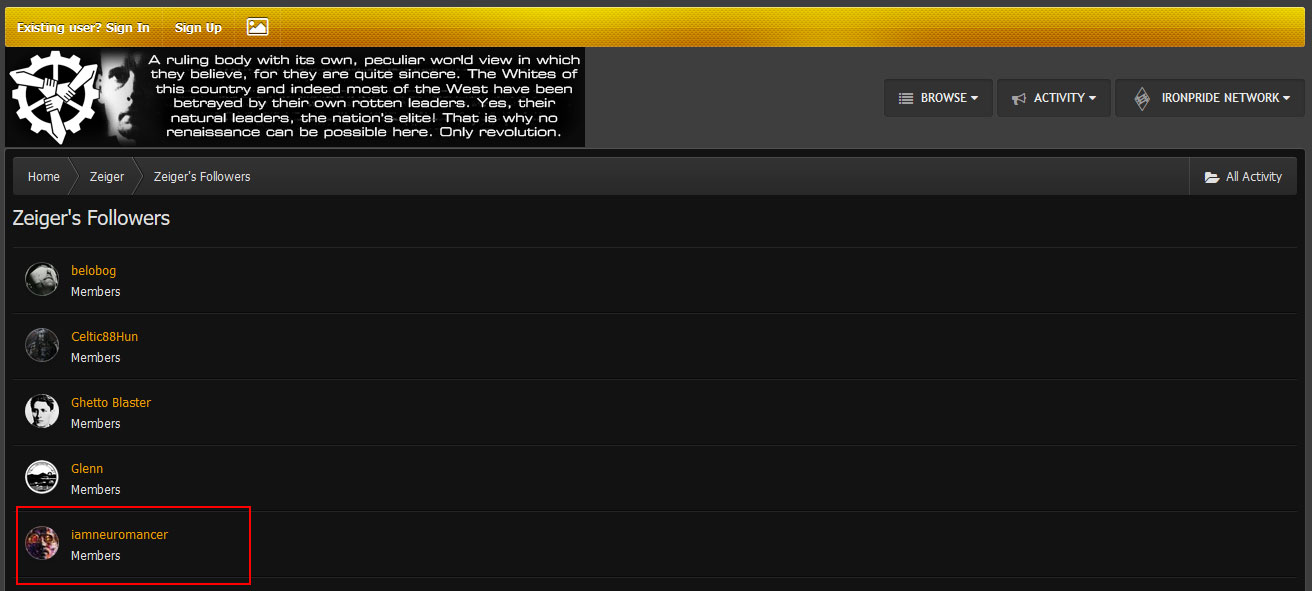

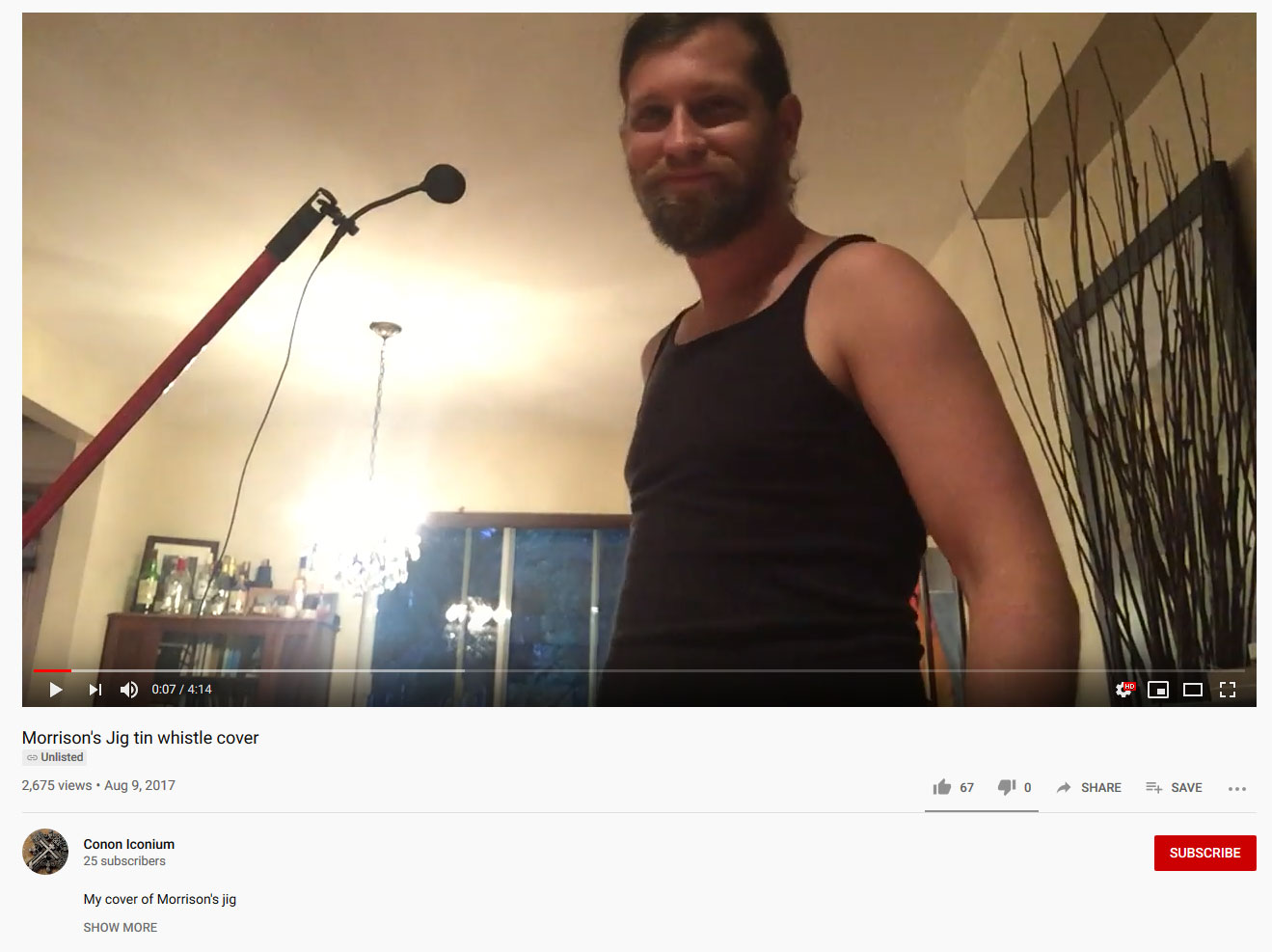

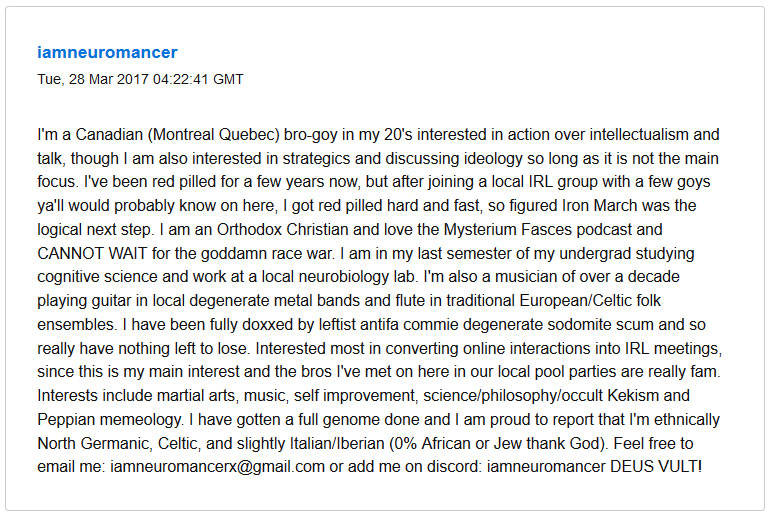

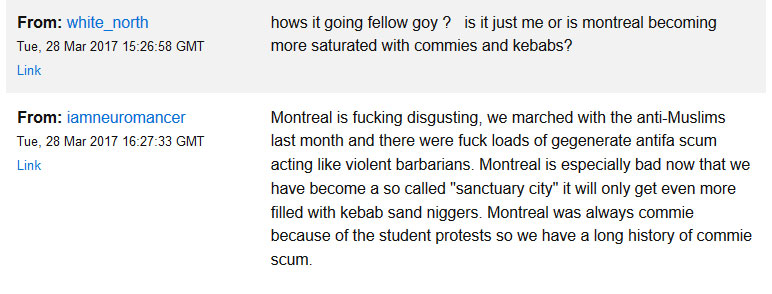

Un autre des membres les plus actifs du salon de discussion « Montreal Storm », l’utilisateur « Neuromancer », participait aussi au forum Iron March sous le pseudonyme « iamneuromancer », comme l’a révélé la récente fuite de l’archive complète du forum :

Le message d’introduction d’Alexander Liberio, alias « iameuromancer », au forum néonazi Iron March.

Montréal Antifasciste est aujourd’hui en mesure d’affirmer que « Neuromancer » est Alexander Liberio, un musicien de la scène métal montréalaise et étudiant en science cognitive de l’Université McGill jusqu’à l’an dernier. Sentant peut-être la soupe chaude suite au doxxing de Zeiger et à la publication du contenu du forum « Montreal Storm », Liberio s’est éclipsé aux États Unis pour s’enrôler au séminaire Holy Trinity Orthodox de Jordanville, dans l’état de New York. Cette conversion reste toutefois parfaitement cohérente avec sa vision du christianisme, qui est selon lui synonyme de « culture blanche », « fasciste de manière inhérente » et sans doute le meilleur véhicule pour « réaliser les 14 words » (le credo nationaliste blanc formulé par le terroriste néonazi David Lane[3]).

///

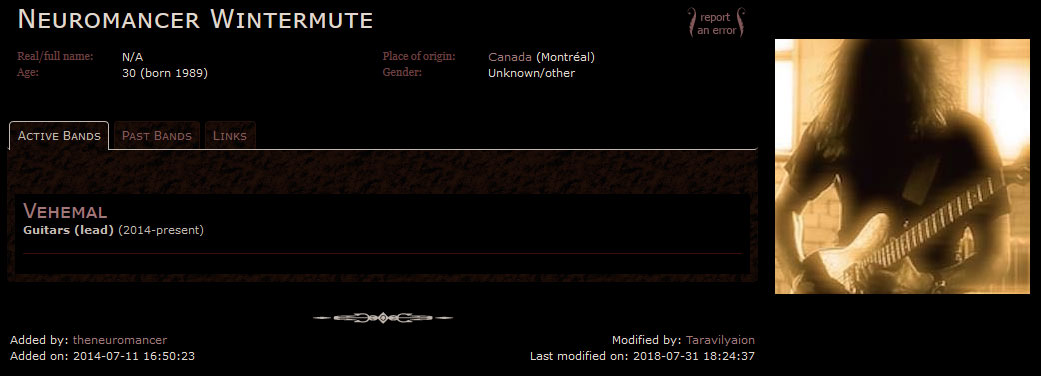

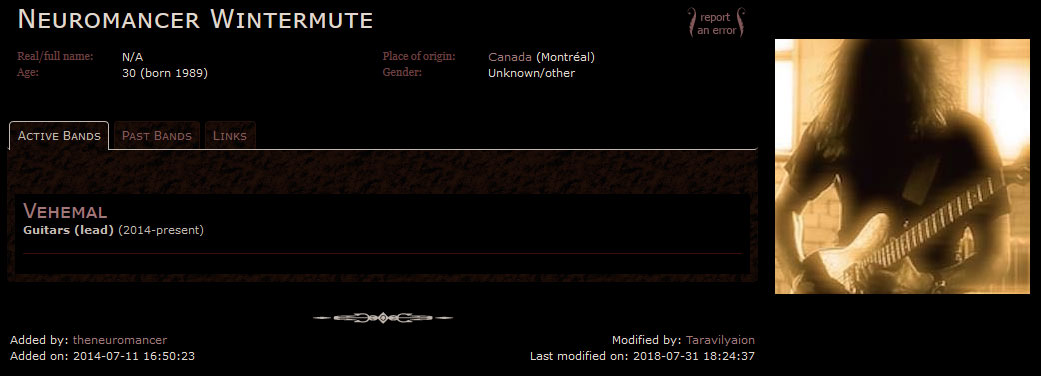

Alex Liberio (date de naissance : 6 août 1989) est connu sous le pseudonyme « Neuromancer Wintermute » au sein de la scène métal montréalaise comme membre de différents projets musicaux depuis le début des années 2010.

Le profil d’Alexander Liberio, alias « Neuromancer Wintermute », sur le site metal-archives.com. NOTE: En février 2022, le groupe Vehemal a communiqué avec MAF pour préciser ce qui suit: « Bien qu’il soit vrai qu’Alex Liberio a été notre guitariste pendant une certaine période, nous n’étions pas au courant de ses activités en ligne. Nous tenons à affirmer que Vehemal condamne tous propos et gestes haineux. »

Il semble qu’il ait été président du conseil étudiant du Collège Vanier en 2012-2013, après quoi il s’est consacré à sa musique et s’est inscrit au programme de science cognitive de l’Université McGill. Difficile de dire quand exactement il a pris le tournant nazi, mais il s’est plaint à quelques reprises d’avoir été trahi par un ami et « fully doxxed[4] » en 2016 suite à une intervention à caractère nationaliste blanc lors d’un événement public antiraciste. Étrangement, nous ne savons rien de ce prétendu doxxing et n’en retrouvons aujourd’hui aucune trace…

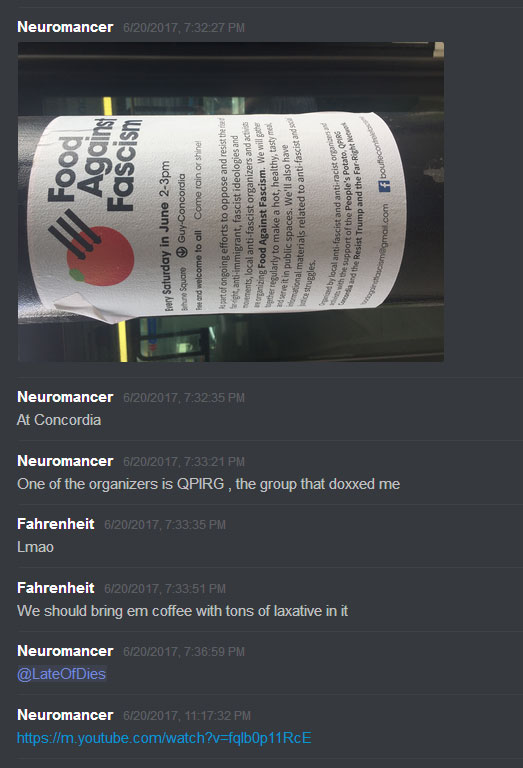

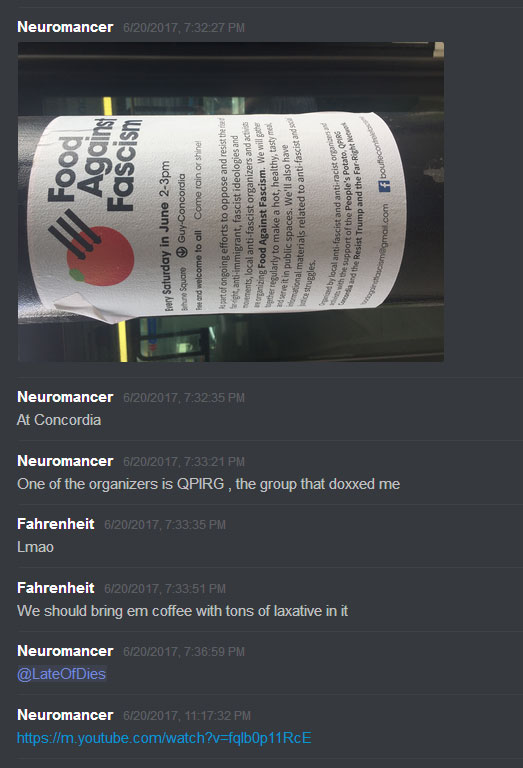

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », prétend avoir été doxxé en 2016.

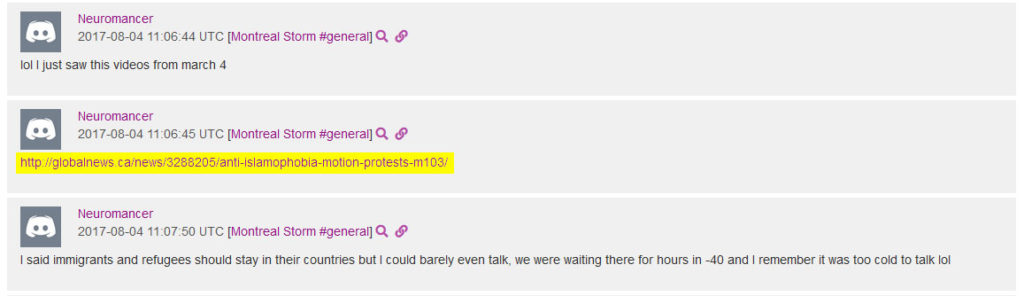

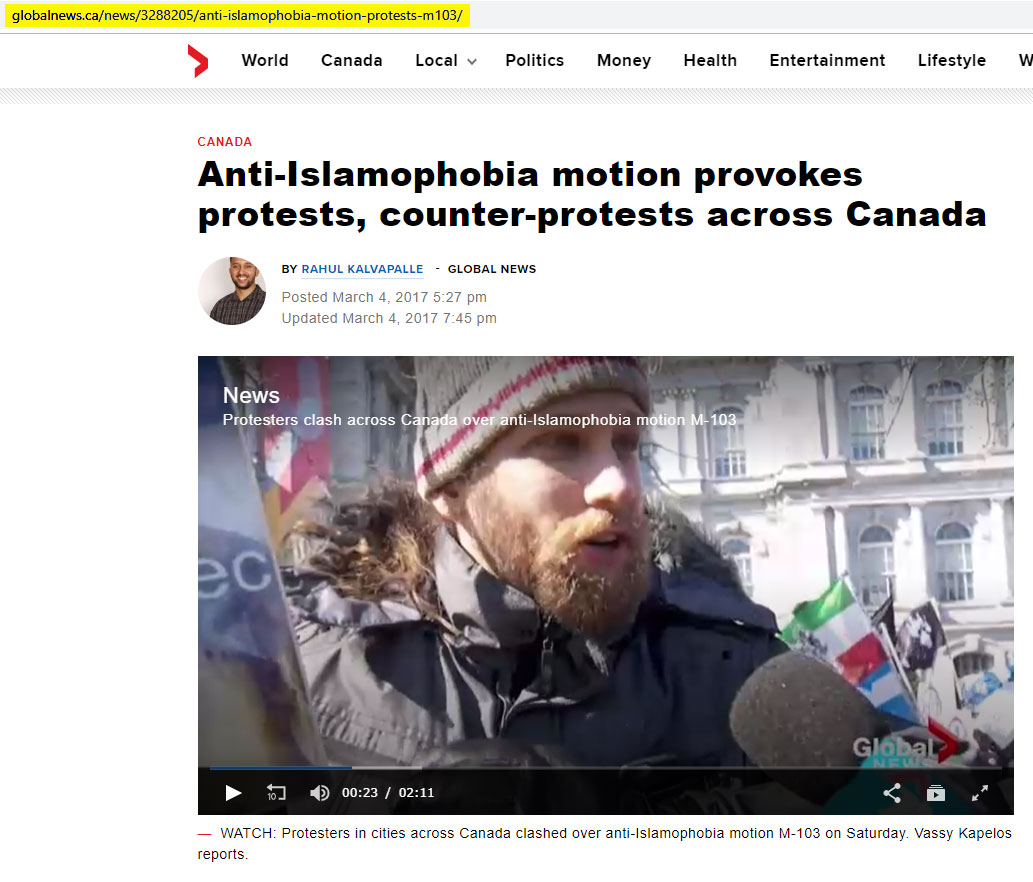

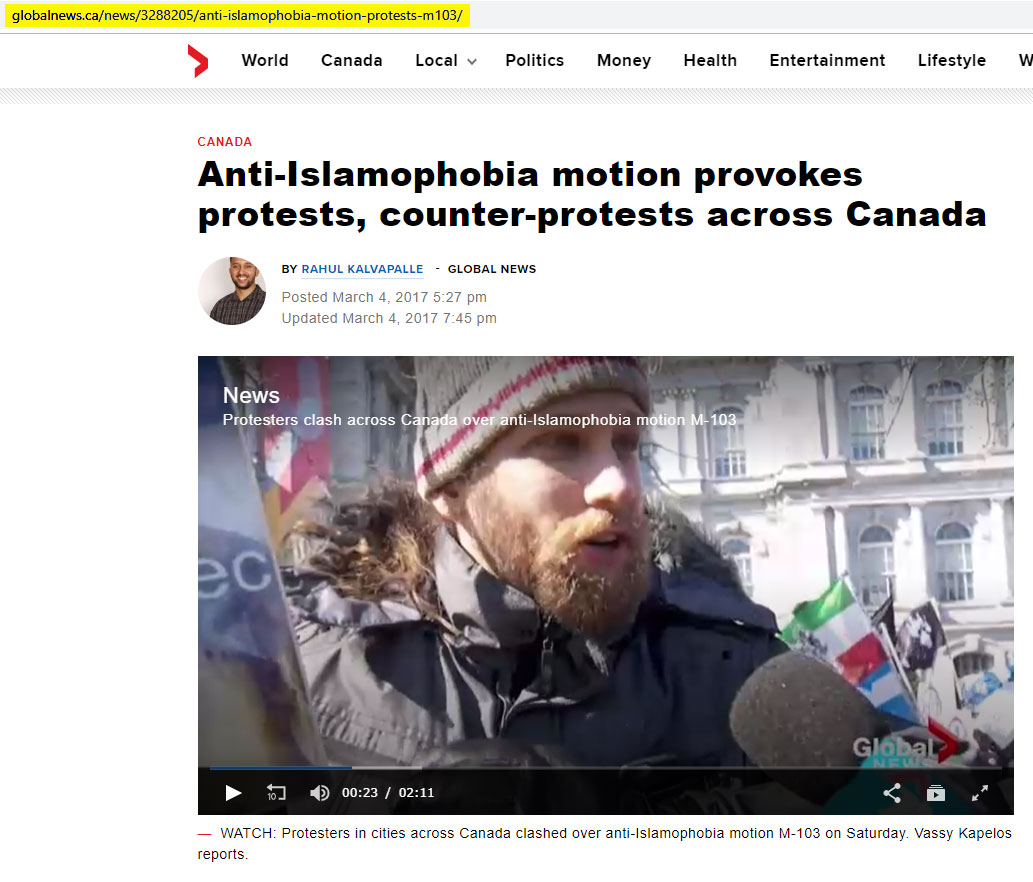

En ce qui nous concerne, nous l’avons aperçu pour la première fois le 4 mars 2017, dans la manifestation « coming out » de La Meute à Montréal, près du petit contingent de PEGIDA Québec et en compagnie de quelques individus formant sans doute déjà le noyau initial du groupe « Montreal Storm », ou Alt-Right Montreal, dont Vincent Bélanger Mercure et Athanasse Zafirov. Il a d’ailleurs accordé à cette occasion une entrevue à Global TV, ce qui nous a permis de mettre un visage sur le pseudonyme :

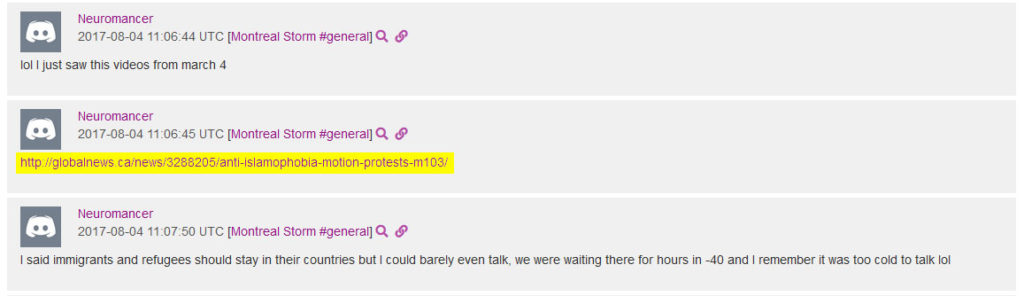

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », participe à la manifestation de La Meute à Montréal, le 4 mars 2017.

Sur Discord, Alexander Liberio, alias « Neuromancer » dit avoir donné une entrevue à Global News.

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », accorde une entrevue à Global News, le 4mars 2017.

Sur Iron March, Alexander Liberio, alias « Neuromancer », relate sa participation à la manifestation de La Meute à Montréal le 4mars 2017.

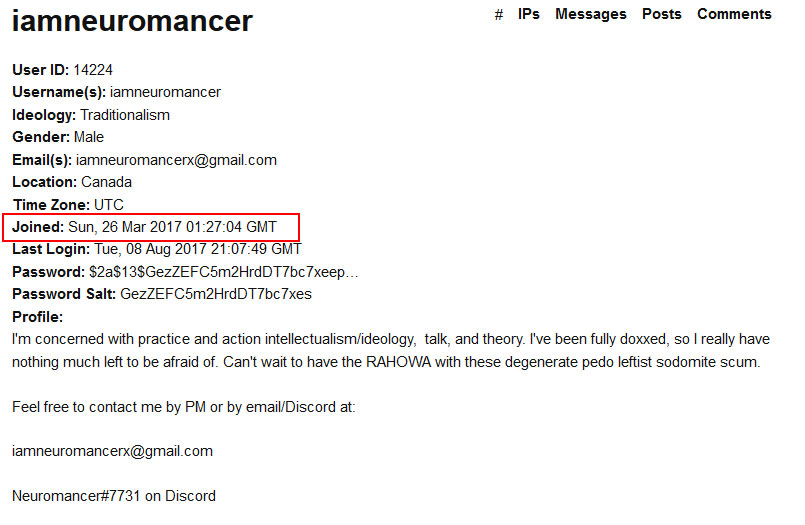

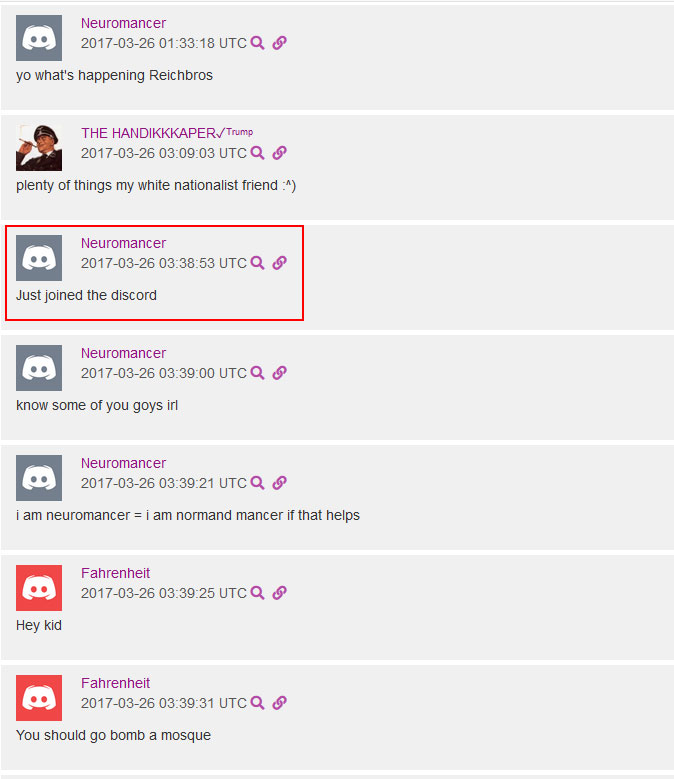

C’est quelques semaines plus tard qu’il s’est inscrit, le même jour (le 26 mars), au forum Iron March et au salon de discussion Montreal Storm sur Discord :

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », rejoint le forum néonazi Iron March, le 26 mars 2017.

Nazi sans compromis

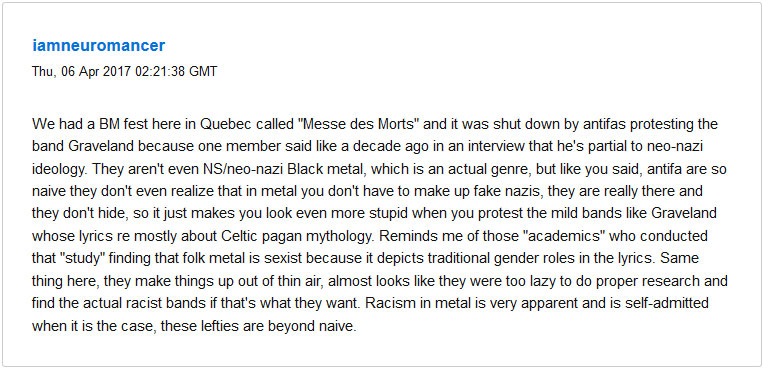

Par sa participation à Iron March, « Neuromancer »/Alex Liberio a côtoyé certains des néonazis les plus influents et les plus dangereux dans le monde, dont le créateur et principal administrateur d’Iron March, Alexander Slavros, et les membres de cette communauté « accélérationniste » qui allait créer Atomwaffen Division, un réseau néonazi sous-terrain lié à une série de meurtres et de projets d’attentats. Par sa proximité avec Sohier Chaput, et par volonté de passer à l’action « IRL », il allait par ailleurs participer assidûment aux activités du « Montreal Stormers Book Club » (dans le vocabulaire de The Daily Stormer, ou « Pool Parties », dans le vocabulaire commun aux adeptes du forum Alt-Right The Right Stuff), dont le projet ID Canada notamment porté par Athanasse Zafirov, Julien Côté Lussier et d’autres. Voici un certain nombre de captures d’écran de ses échanges sur Iron March et le forum « Montreal Storm » :

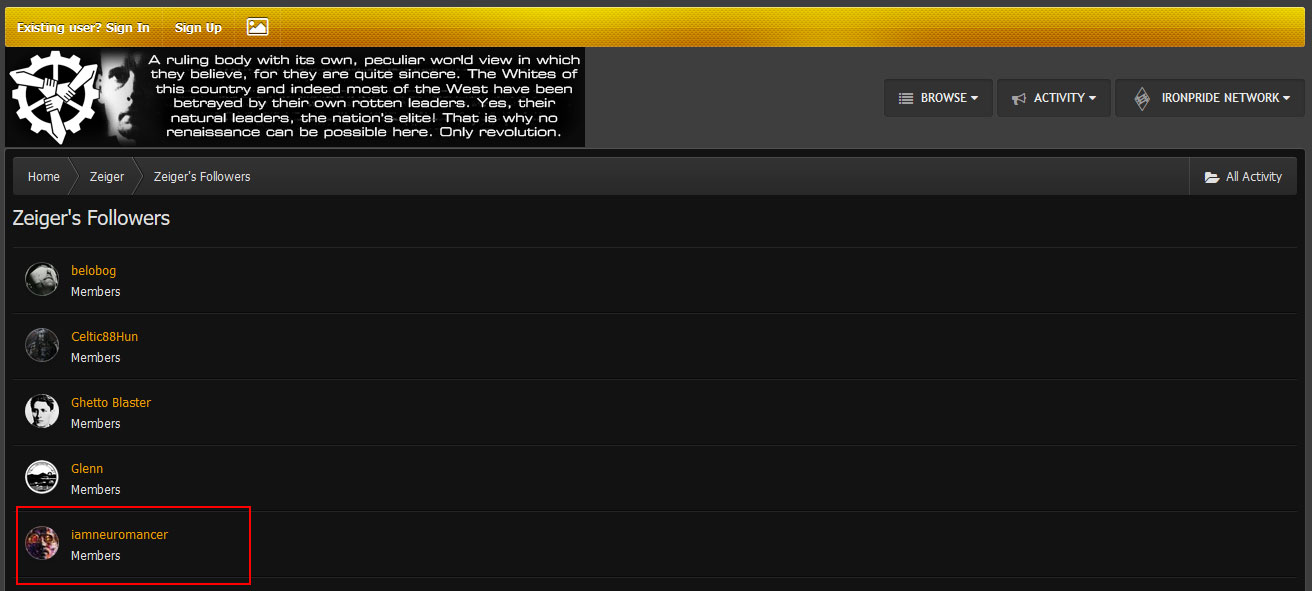

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », suit Gabriel Sohier Chaput, alias « Zeiger », sur Iron March.

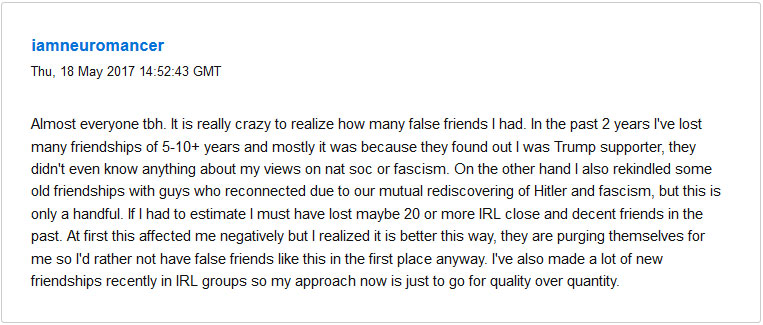

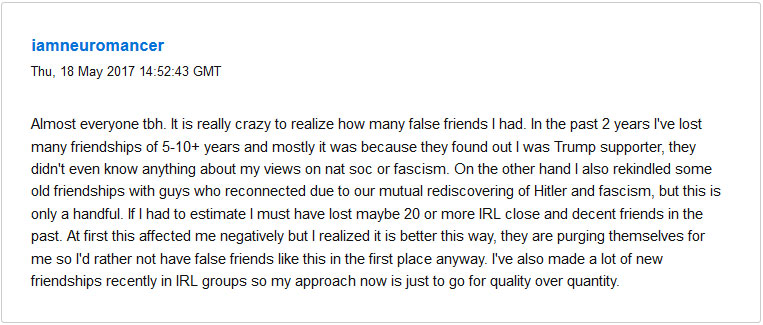

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », dit avoir perdu des amitiés et en avoir tissé de nouvelles sur la base d’un intérêt commun pour le fascisme et Adolph Hitler.

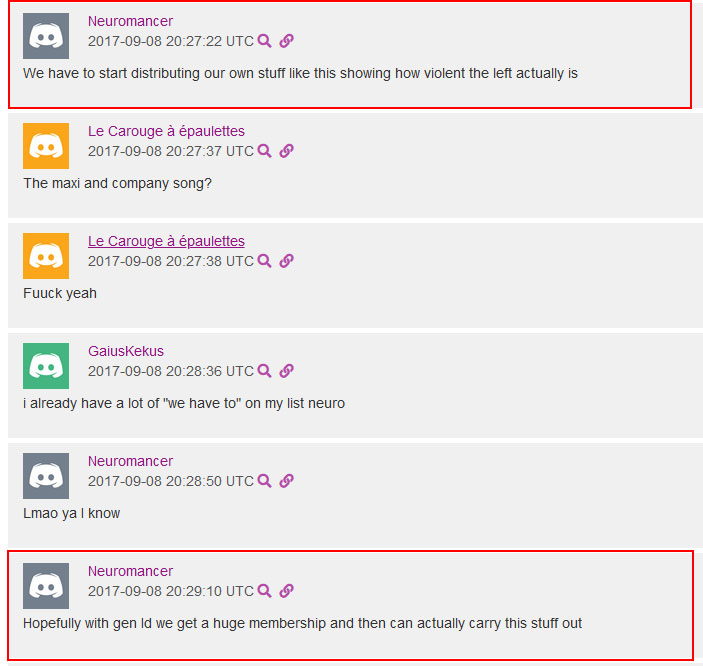

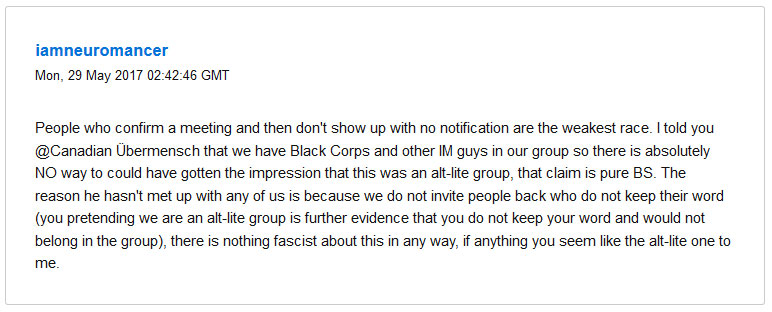

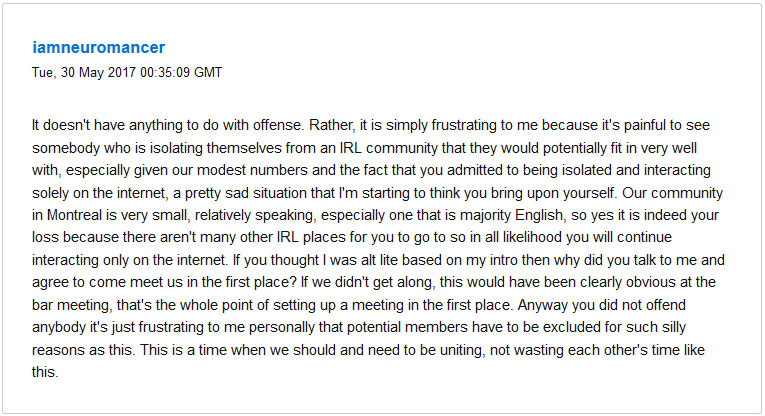

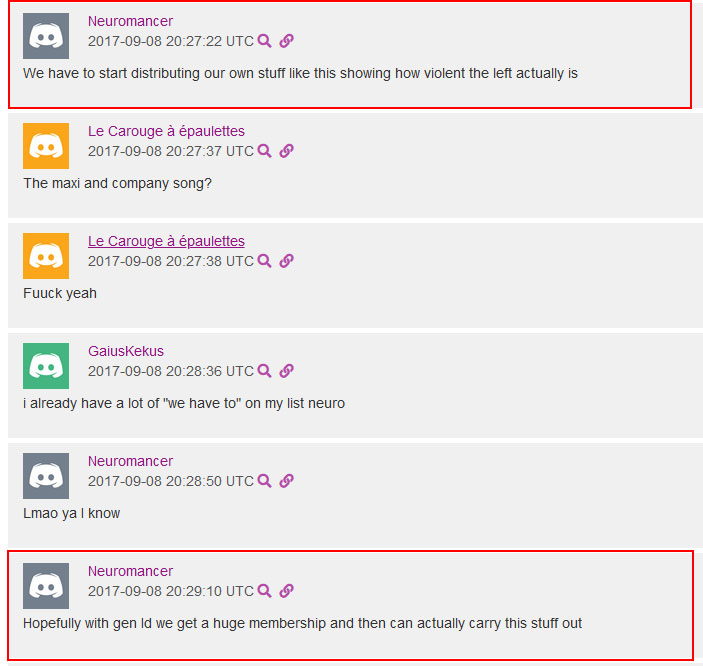

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », évoque le lien direct entre le groupe Alt-Right Montreal dont il fait partie et le groupe ID Canada, une tentative de légitimation du nationalisme blanc « identitaire » auprès du grand public canadien. Alexander Liberio, alias « Neuromancer », rejoint le forum « Montreal Storm » sur Discord, le 26 mars 2017. L’utilisateur « Le Carouge à épaulettes » sur Discord est Vincent Bélanger Mercure.

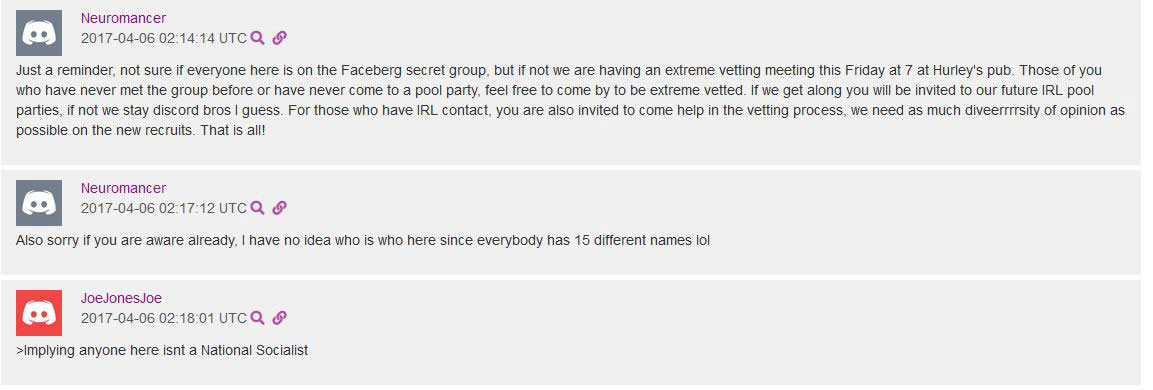

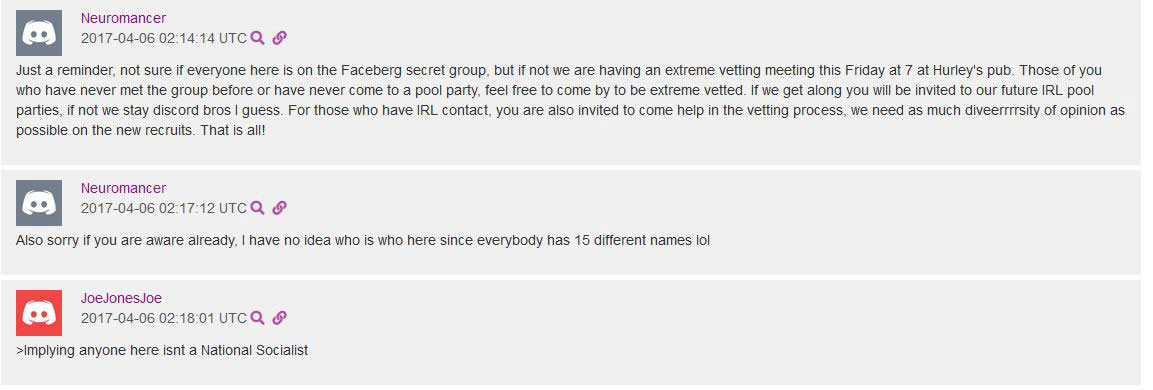

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », évoque le processus de vérification de sécurité « extrême » qu’observe le groupe Alt-Right Montreal.

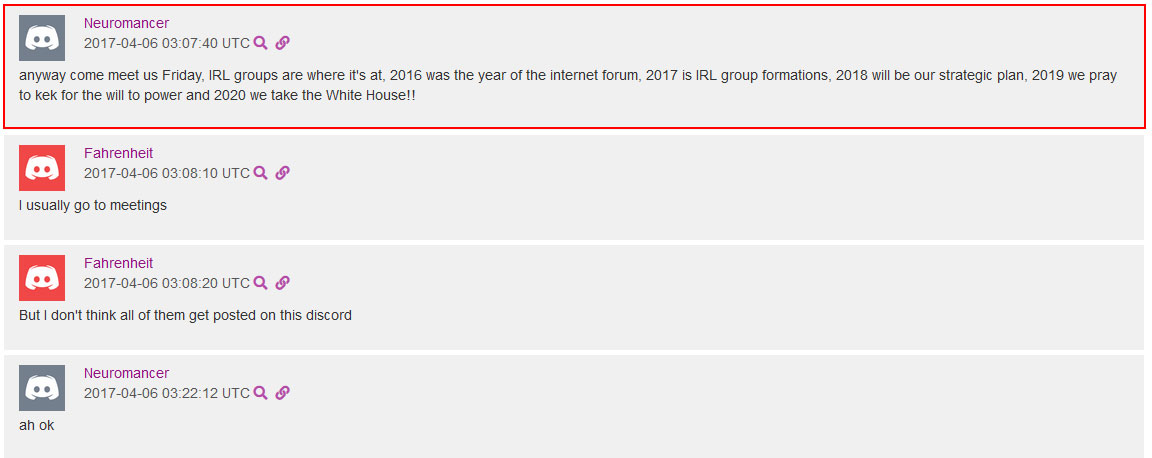

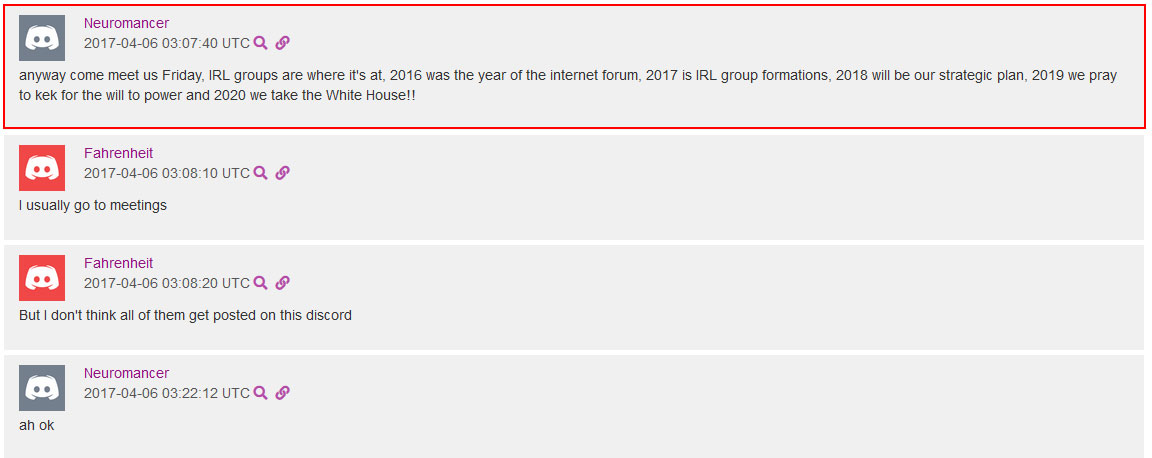

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », explique que 2017 est l’année des rencontres en personne pour l’Alt-Right, en vue de développer un plan stratégique pour « prendre la Maison blanche » en 2020! Alexander Liberio, alias « Neuromancer », rejoint le forum « Montreal Storm » sur Discord, le 26 mars 2017.

![Alexander Liberio, alias « Neuromancer », considère les Juifs comme « sataniques », « génocidaires contre [notre] peuple » et « digne d'être haïs ».](https://montreal-antifasciste.info/wp-content/uploads/2019/11/neuromancer_hates_kikes.jpg)

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », considère les Juifs comme « sataniques », « génocidaires contre [notre] peuple » et « digne d’être haïs ». Alexander Liberio, alias « Neuromancer », rejoint le forum « Montreal Storm » sur Discord, le 26 mars 2017.

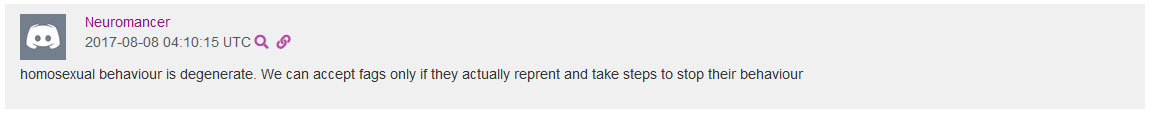

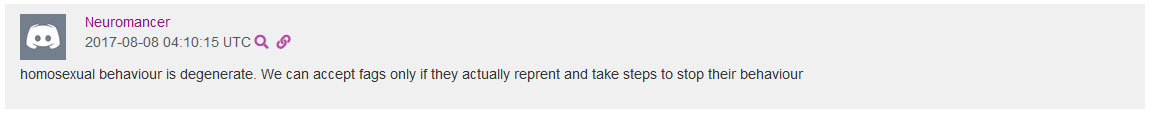

Personne ne sera surpris de constater qu’Alexander Liberio, alias « Neuromancer », est également homophobe…

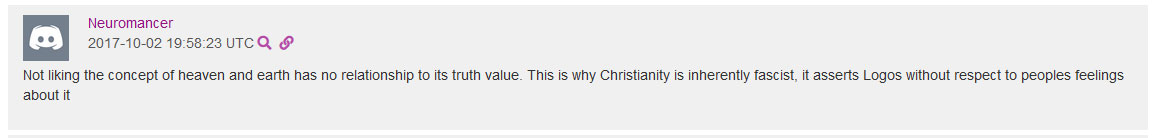

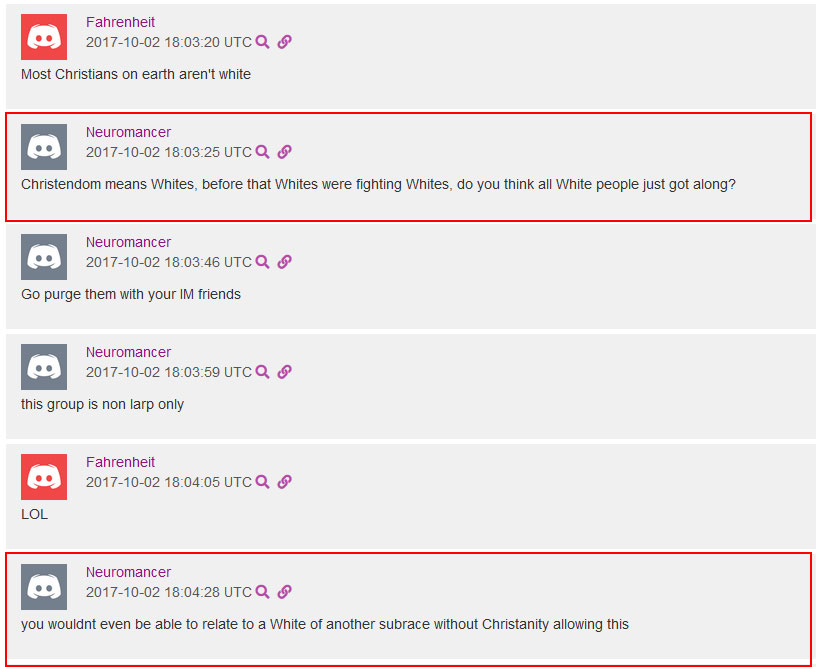

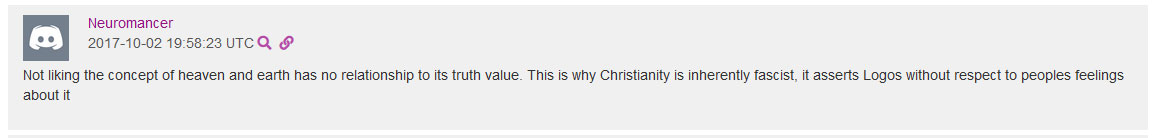

La chrétienté comme véhicule privilégié du fascisme

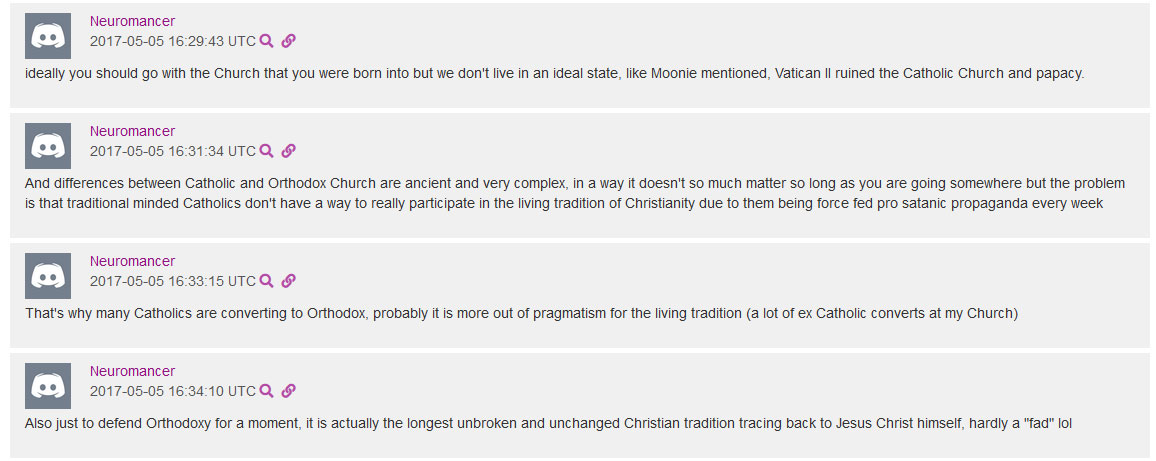

Liberio/« Neuromancer » fait partie d’un courant non négligeable au sein de la mouvance Alt-Right/néonazie qui s’identifie à la tradition chrétienne orthodoxe. Il ne cache d’ailleurs pas sa conviction que la chrétienté est le meilleur véhicule pour le nazisme :

Alexander Liberio, alias« Neuromancer », croit que le retour à la chrétienté est la meilleure méthode pour réaliser le credo nazi des « 14 words ».

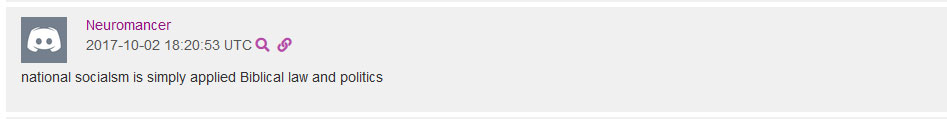

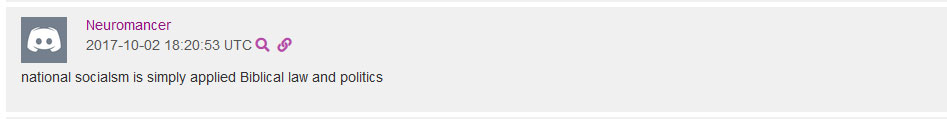

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », considère que l’idélogie nazie est « la loi biblique appliquée ».

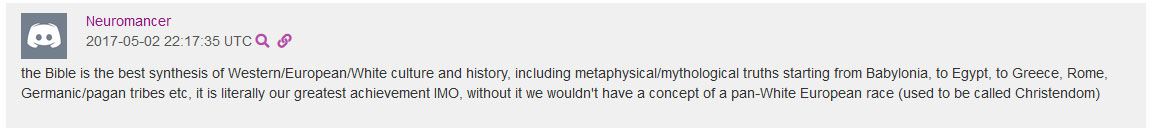

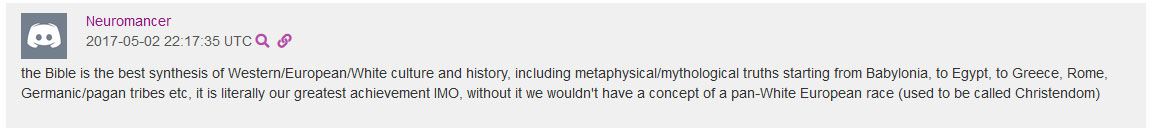

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », explique que la Bible est la meilleure synthèse de la culture et de l’histoire « occidentale/européenne/blanche », sans laquelle le concept de race blanche (la chrétienté) n’aurait pas vu le jour.

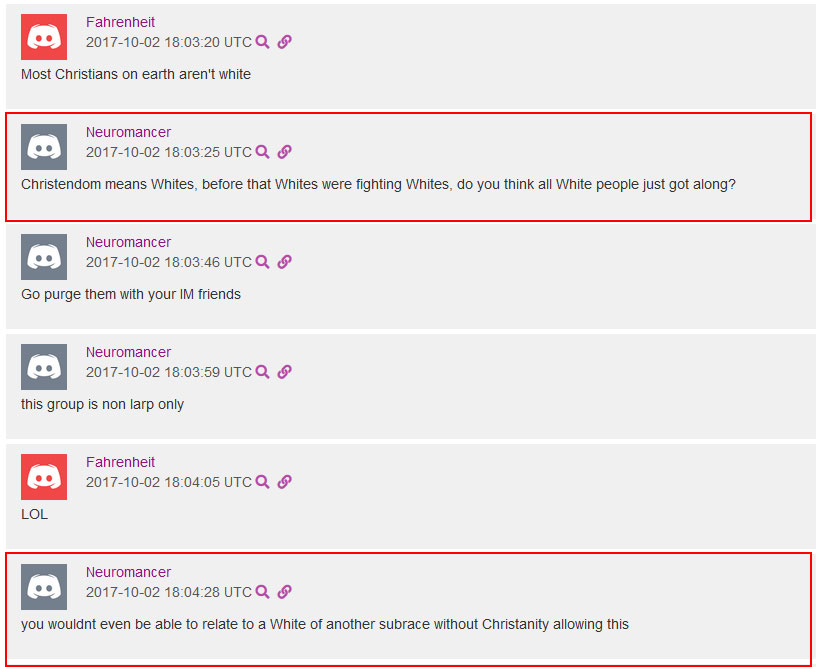

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », explique que la chrétienté est synonyme de « blancs ».

Alexander Liberio, alias« Neuromancer », considère le christianisme « fasciste de manière inhérente ».

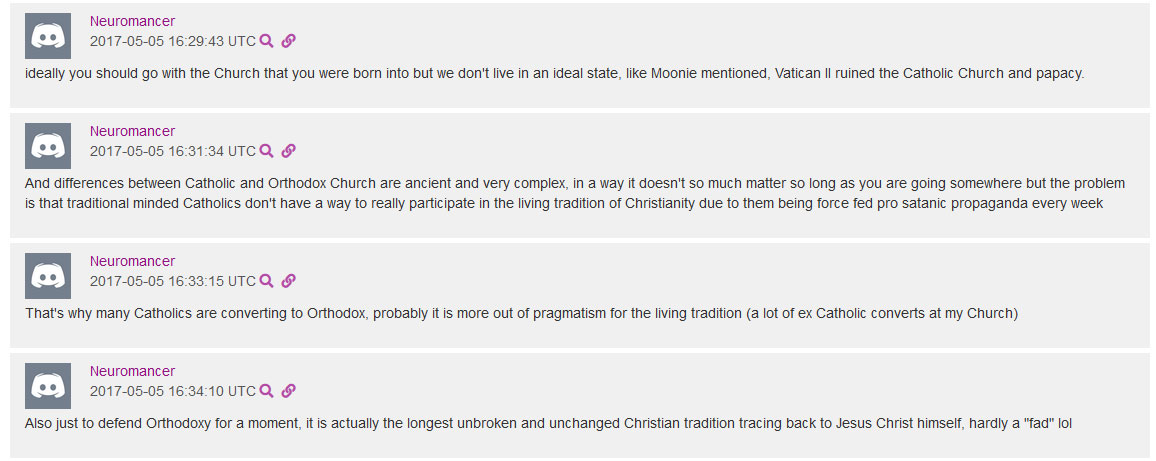

Alexander Liberio, alias« Neuromancer », vante les mérites de l’Église orthodoxe.

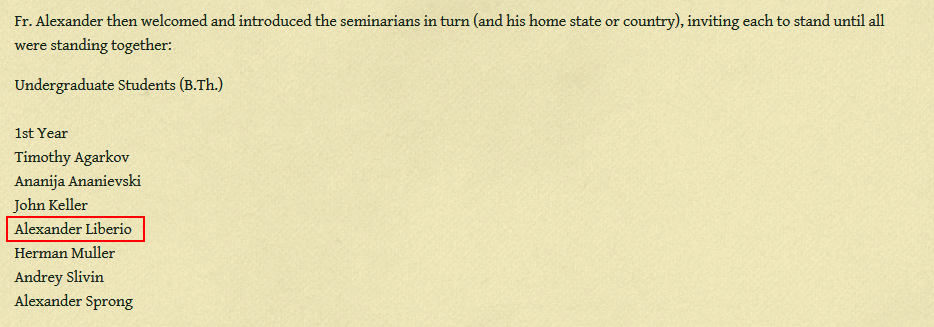

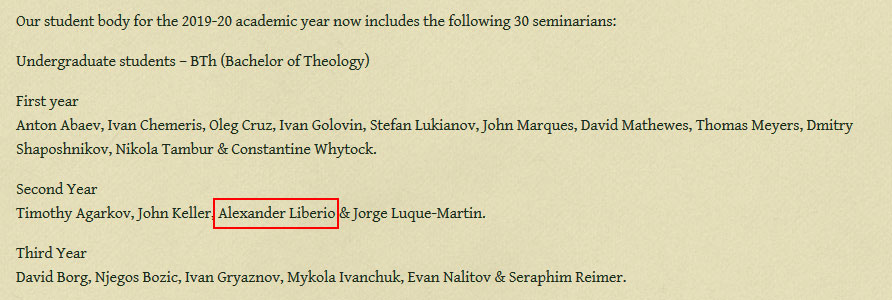

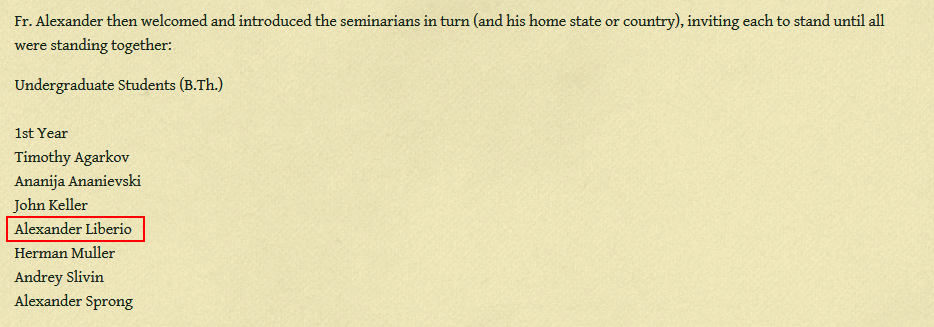

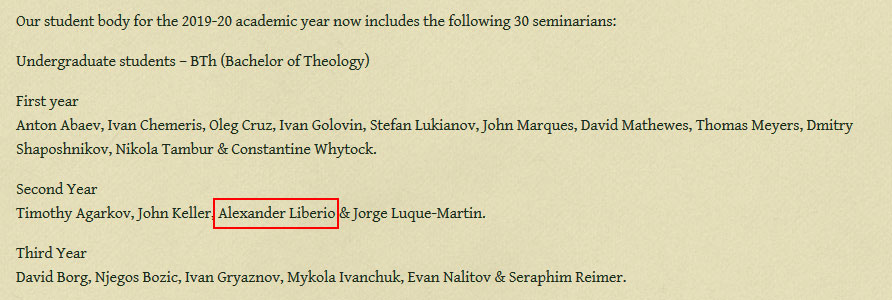

Pas étonnant, au vu de cette profession de foi, que Liberio ait choisi de devenir séminariste dans l’Église orthodoxe russe. Il s’est ainsi inscrit à la première année de séminaire à l’automne 2018, au Holy Trinity Orthodox Seminary, à Jordanville, NY, lequel est rattaché au Diocese pour l’est des É-U. de l’Église orthodoxe russe. Pour autant que nous sachions, il y est toujours inscrit à ce jour.

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », s’est inscrit au séminaire Holy Trinity de l’Église orthodoxe russe, à Jordanville, NY, à l’automne 2018.

Alexander Liberio, alias « Neuromancer », est toujours inscrit au séminaire Holy Trinity de l’Église orthodoxe russe, à Jordanville, NY, pour l’année académique 2019-2020.

Le code disciplinaire du séminaire stipule qu’un diplôme peut être « retenu » devant la preuve accablante d’une inconduite morale sérieuse. Reste à voir si le séminaire considère que la participation à diverses activités et organisations néonazies constitue « une inconduite morale sérieuse »… ou si l’Église orthodoxe russe est effectivement un véhicule approprié pour réaliser la vision d’Adolph Hitler et de ses partisans contemporains.

Démonstration de la preuve

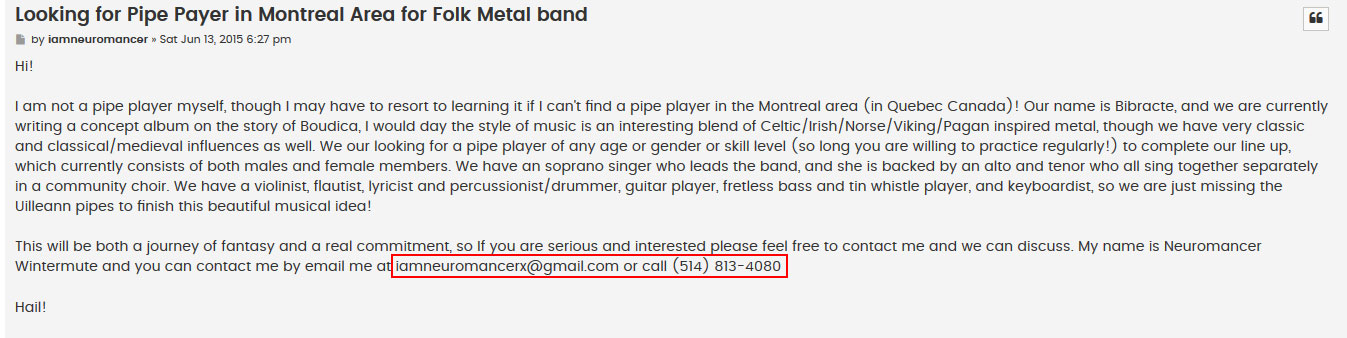

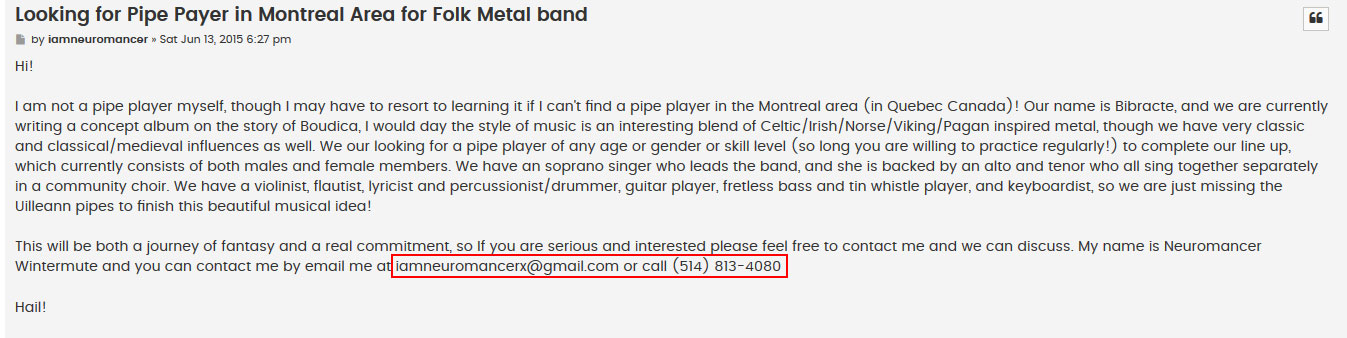

À partir du courriel inclus par « iamneuromancer » dans le forum Iron March (iamneuromancer@gmail.com), nous avons trouvé une annonce publiée en ligne en 2015 afin de recruter un joueur de cornemuse pour un groupe folk métal (vraisemblablement le groupe Bibracte, que Liberio a animé pour un temps avec sa partenaire) :

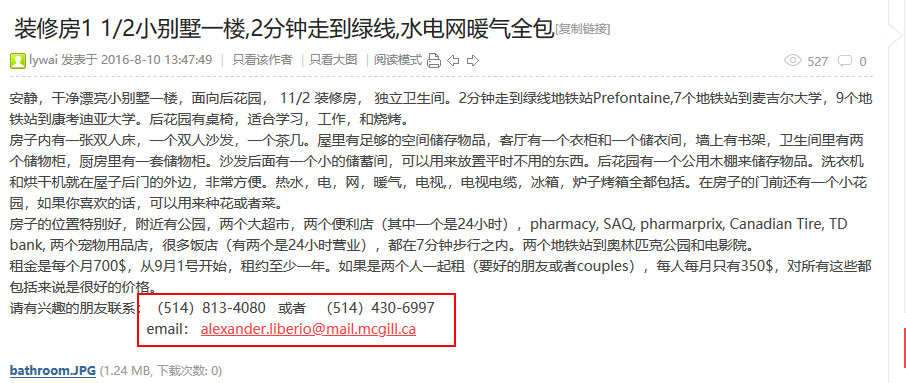

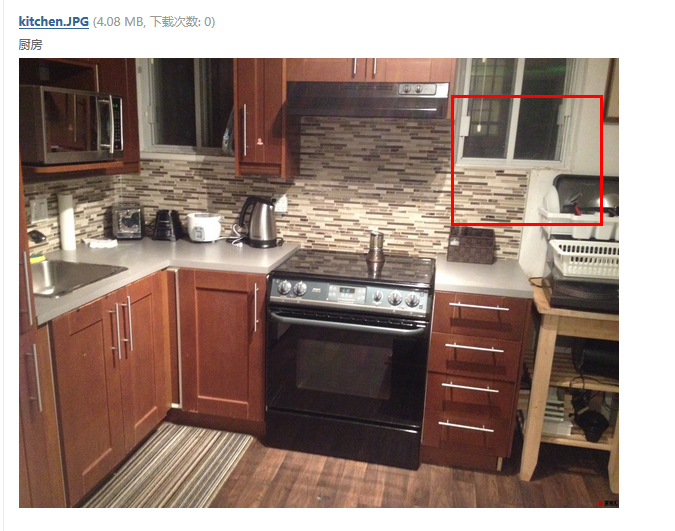

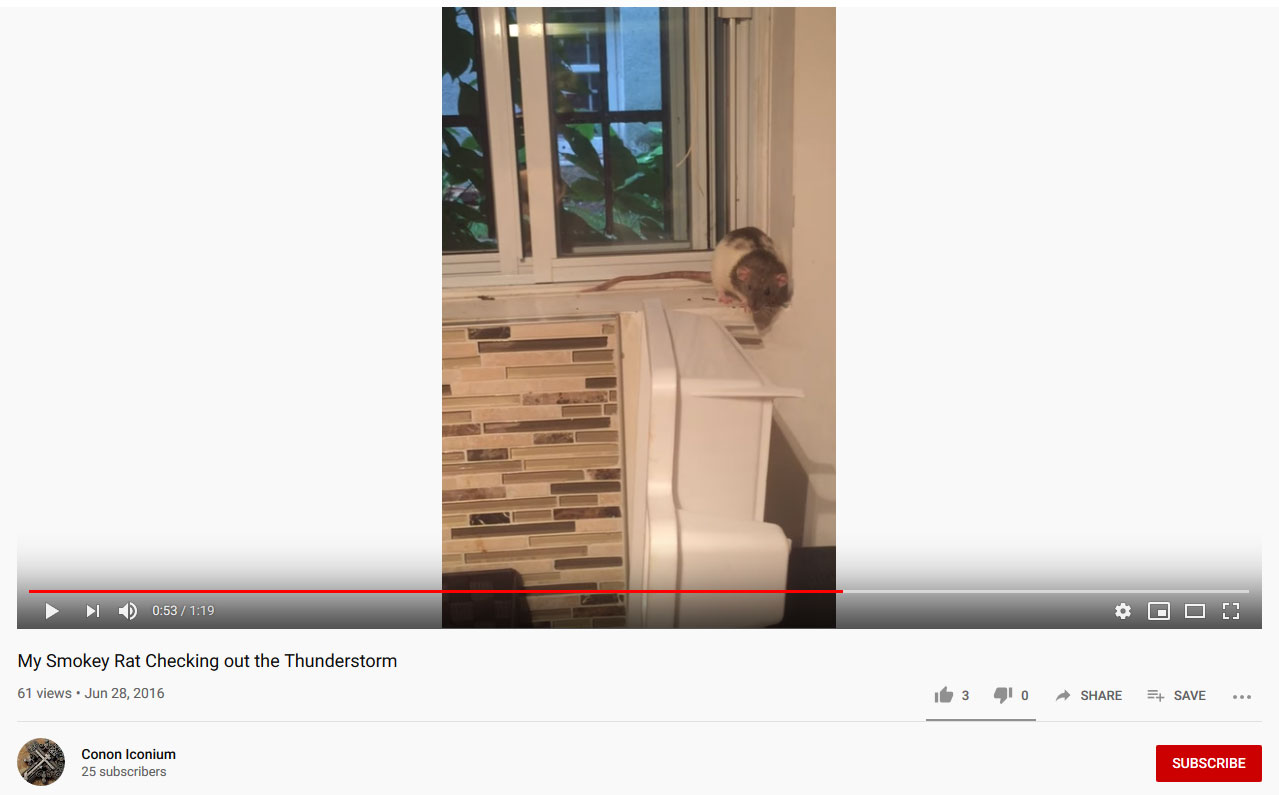

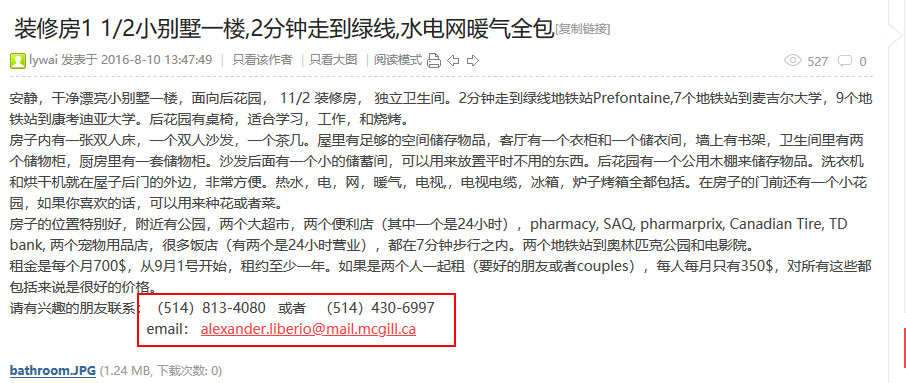

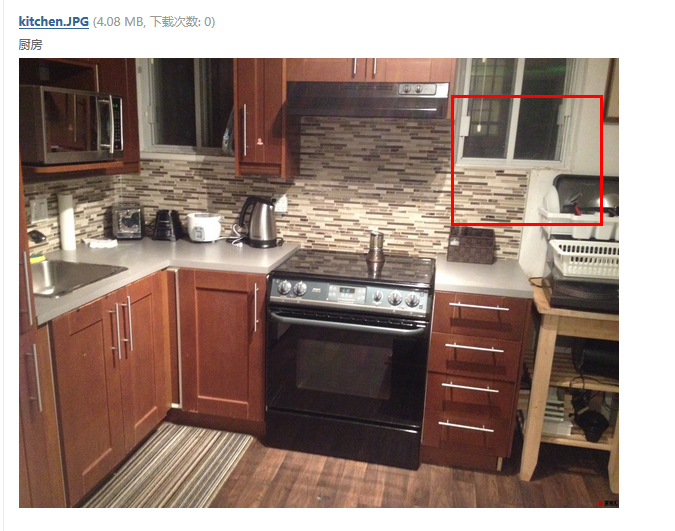

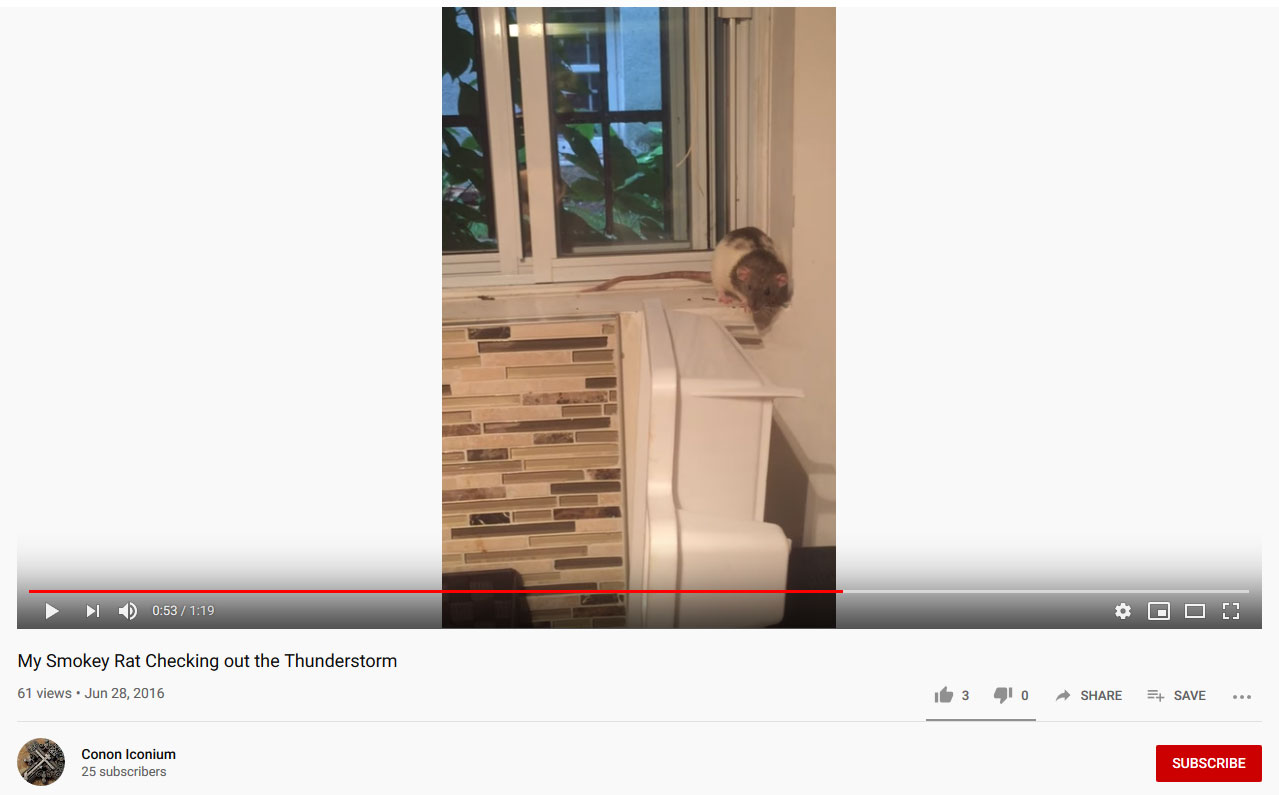

Cette annonce comportait également un numéro de téléphone. Une recherche avancée pour ce numéro révèle une annonce de sous-location d’un appartement dans Hochelaga, publiée sur un forum de discussion chinois.Non seulement les photos de l’appartement publiées dans cette annonce correspondent directement au décor que l’on aperçoit dans les quelques vidéos publiées sur la chaîne YouTube Icon Iconium, où l’on reconnaît Liberio et ses rats, mais l’on y trouve également l’adresse alexander.liberio@mail.mcgill.ca :

Une recherche pour Alexander Liberio confirme ensuite hors de tout doute les liens actuels avec le séminaire orthodoxe de Jordanville, NY.

///

Quelles conséquences pour ces nazis? Quelles implications pour nos collectivités?

De Charlottesville à El Paso, en passant par les attentats d’Atomwaffen Division et de Christchurch, les activités en ligne de la génération d’Alexander Liberio ont régulièrement franchi le seuil de la « vie réelle », semant carnage et terreur dans plusieurs pays. Ce qui peut frapper, au-delà de ce constat, est la fragmentation et l’extrême fragilité de leurs rapports, compte tenu de la relative facilité avec laquelle il est possible de perturber et disperser les réseaux exposés dans ces différents forums de discussion. Comme nous le montre la cascade de nouvelles révélations issues du forum Iron March dans la foulée de la plus récente fuite, il est cependant extrêmement facile pour ces jeunes hommes blancs « normaux » de mener leur vie régulière de classe moyenne, comme étudiants, fonctionnaires, hipsters, etc., tout en poursuivant activement leur fantasme de guerre raciale et de génocide, de « charia blanche » et de « soldats sur le terrain ». La question qui se pose aujourd’hui est la suivante : quelles sont les conséquences concrètes pour ces wannabe paladins de la guerre raciale?

Et surtout, peut-être, nous invitons nos lecteurs et lectrices à considérer quelles sont les implications pour nos collectivités si ces nazis peuvent poursuivre leurs activités en toute impunité…

Nous avons bien l’intention de continuer à redoubler d’effort pour faire en sorte que ces individus ne puissent pas simplement continuer à fomenter la haine comme si de rien n’était et surtout, pour que leurs réseaux ne soient pas seulement perturbés, mais incapables de se reconstituer. Car, comme le montre la série actuelle d’attentats et de meurtres de masse, même si ces réseaux sont stratégiquement précaires, ils peuvent avoir des conséquences désastreuses d’un point de vue tactique.

Cela étant dit, une réponse efficace demandera nécessairement une mobilisation beaucoup plus vigoureuse des communautés antiracistes et antifascistes, de sorte que nos modes et moyens d’action correspondent à l’ambition d’éradiquer pour de bon les nazis de nos vies et de garantir un avenir viable pour tous les enfants.

///

[1] Discord est un logiciel conçu pour faciliter la communication vocale des communautés de joueurs en ligne. Ses fonctionnalités, ainsi que le caractère privé des communications, ont attiré en masse les membres du mouvement Alt-Right, qui en ont fait un usage intensif entre 2016 et 2018.

[2] « In Real Life » par opposition aux activités virtuelles ou strictement en ligne.

[3] La tristement célèbre injonction de David Lane va comme suit : « We must secure the existence of our people and a future for white children » (nous devons assurer la survie de notre people et garantir l’avenir des enfants blancs). Il a composé cette phrase tandis qu’il était incarcéré pour ses activités au sein de « The Order », une organisation terroriste néonazie active dans les années 1980, responsable de nombreux meurtres et attentats armés, dont l’assassinat de l’animateur de radio Juif Alan Berg.

[4] Le doxxing est une tactique qui consiste à rendre public les renseignements personnels d’un personne pour lui nuire d’une manière ou d’une autre. https://fr.wikipedia.org/wiki/Doxing

Soumission anonyme à MTL Contre-info

Soumission anonyme à MTL Contre-info

![Alexander Liberio, alias « Neuromancer », considère les Juifs comme « sataniques », « génocidaires contre [notre] peuple » et « digne d'être haïs ».](https://montreal-antifasciste.info/wp-content/uploads/2019/11/neuromancer_hates_kikes.jpg)