« On crée ça non pour emprisonner l’homme, mais pour le détruire totalement, pour en faire un esclave de la pénitenciaire. » (Jacques Mesrine)

Cet article cherche à présenter les résistances, notamment émeutières, des détenu.es dans l’histoire récente du Québec. Pour se faire, une présentation historique du développement de la prison s’impose d’abord. Les luttes, résistances et émeutes pourront alors être traitées dans le contexte qui est le leur. Enfin, une réflexion théorique sur le rôle de la prison et les possibilités sociales et politiques des résistances dans les milieux carcéraux sera posée. Par ailleurs, dans cet article, la féminisation systématique ne sera pas employée, en raison du caractère extrêmement genré de l’histoire carcérale. Ainsi, lorsqu’il sera question d’un groupe très nettement majoritaire masculin, nous parlerons de détenus ou de prévenus. Pour le cas des prisons mixtes, apparues au XIXe siècle, nous parlerons de prisonnier.ères. Enfin, pour les prisons non-mixtes, plus contemporaines, nous parlerons de détenus lorsqu’il sera question de prisons pour hommes et de détenues dans le cas des prisons pour femmes.

/ / /

La prison, en Occident, a très longtemps servi à enfermer des prévenu.es en attente de leur procès. Suite au procès, si le.a prévenu.e était condamné.e, il ou elle était forcé.e soit de réparer le tord causé, soit châtié.e en guise d’exemple. Ainsi, les voleur.euses pouvaient être condamné.es à l’amende, les personnes incapables de rembourser leurs dettes pouvaient voir leurs biens saisis ou encore être mises en esclavage, alors que les crimes moraux étaient généralement punis physiquement, par des mutilations par exemple. La peine de mort était aussi souvent appliquée pour des crimes de trahison ou d’hérésie et pour des crimes graves (le meurtre) ou encore pour les récidivistes. Pourtant, l’emprisonnement prolongé était très rare et peu institutionnalisé. Certains individus étaient condamnés à la réclusion (au monastère par exemple) ou exceptionnellement enfermés seuls dans un lieu construit à cet effet, sans qu’un régime carcéral au sens moderne du terme existe.

Ce n’est qu’aux XVIIe et XVIIIe siècles que l’idée du système carcéral se développe en Occident. D’abord développé pour enfermer les pauvres et les sans-abris, le système carcéral a commencé à servir de plus en plus de régime punitif pour les crimes de droit commun. On peut dire que le système carcéral tel que nous le connaissons s’est mis en place à partir de la fin du XVIIIe siècle. Un tel système, conçu pour surveiller, contrôler et punir les groupes sociaux déviants et marginaux, se met en place parallèlement à l’idéologie du contrôle et de la surveillance qui s’établit dans le monde occidental. C’est d’ailleurs ce qu’a décrit avec brio Michel Foucault dans son ouvrage classique de 1975, Surveiller et punir. L’idée de l’enfermement comme punition, ainsi que l’idée d’un isolement prolongé permettant au détenu de réfléchir à ses crimes et de changer sa mentalité, s’établissent à la fin du XVIIIe siècle. C’est notamment le britannique John Howard qui théorise ces idées dans son livre fameux de 1777, State of Prisons in England and Wales.

En ce sens, il est établi en Nouvelle-France, par l’ordonnance de 1670, « qu’il n’est point l’usage de condamner un coupable à une prison perpétuelle ». Ici comme en Europe, les prisons ne servent qu’à maintenir à disposition les prévenu.es en vue de leur procès. On trouve donc à cette époque des cellules dans le château Saint-Louis (résidence du gouverneur général à Québec) ainsi qu’une petite installation carcérale sur la rue Notre-Dame à Montréal. Vers 1716-1718, on construit trois installations carcérales en Nouvelle-France, à Québec, Trois-Rivières et Montréal. Les trois installations possèdent une salle d’audience, des espaces pour les gardiens et quelques cachots ; les trois installations relèvent encore du vieux modèle d’emprisonnement conçu pour maintenir à disposition les prévenu.es avant leur procès. D’un autre côté, le régime punitif reste relativement mal organisé, avec un seul bourreau pour la province, en général un ancien détenu dont la peine à été annulée en échange de ses services d’exécuteur… La peine la plus fréquente en Nouvelle-France est l’amende. La mutilation physique est parfois pratiquée, ainsi que la peine de mort (en général pour les récidivistes et les meurtrier.ères).

Le régime carcéral basé sur l’enfermement punitif ne se développe au Canada qu’au XIXe siècle, comme c’est d’ailleurs le cas dans le reste de l’Occident. C’est aux États-Unis, sous l’impulsion de la philosophie de John Howard, que les premières prisons servant à des emprisonnements punitifs prolongés sont construites. Le pénitencier modèle est le Eastern Penitentiary de Philadelphie, achevé en 1821. On y enferme des détenus afin de les punir. Les détenus, isolés les uns des autres jour et nuit, sont supposés y réfléchir à leurs crimes et s’amender lors de leurs années de détention. Ce nouveau modèle intéresse les autorités du Bas-Canada et deux commissaires sont envoyés en 1834 aux États-Unis pour l’étudier et juger de son applicabilité ici.

En effet, la province est dans un processus de renouvellement des prisons, alors qu’on commence à enfermer les détenu.es pour les punir. Une nouvelle prison a été construite à Québec dès 1808 (la Vieille Prison de Québec, qui sera active jusqu’en 1867) ainsi qu’une seconde à Trois-Rivières, construite en 1822 (la Vieille Prison de Trois-Rivières, en activité jusqu’en 1986). Montréal veut elle aussi s’équiper d’un nouveau pénitencier, inspiré des pratiques américaines cette fois. C’est pourtant une installation complètement mésadaptée qui est construite en 1835. En effet, dès son ouverture, la prison du Pied-du-Courant est dysfonctionnelle. On n’y trouve ni cuisine ni laverie ; les espaces y sont mal conçus et la séparation entre hommes et femmes peu respectée. La prison se trouve par ailleurs surpeuplée suite à la Révolte des Patriotes de 1837-1838 ; la prison le restera d’ailleurs jusqu’à sa fermeture en 1912.

Dans les trois grands établissements carcéraux du Québec du XIXe siècle (la Vieille Prison de Québec est remplacée en 1867 par la prison des Plaines d’Abraham, active jusqu’en 1970), les conditions de vie sont très dures et l’auto-organisation des détenu.es relativement rare. D’un côté, même si la nouvelle mentalité de l’emprisonnement prolongé comme punition se généralise, les établissements ne s’adaptent pas. Les espaces y sont donc très réduits et peu de choses sont prévues pour les longues peines (comme des cours pour l’exercice). De plus, l’idée que l’isolement est bénéfique à la réhabilitation des prisonnier.ères fait que ceux.elles-ci sont rarement mis.es en contact les un.es avec les autres, sauf pour des travaux forcés. La situation diffère quelque peu au pénitencier du Pied-du-Courant, où plusieurs anciens patriotes se retrouvent et agissent solidairement. Par ailleurs, on retrouve dans cet établissement une vie sociale plus développée, alors que les détenus de droit commun et les travailleuses du sexe enfermées devront s’occuper de l’organisation de la vie quotidienne (alimentation, ménage, etc.). À cette époque, deux autres facteurs (en plus de l’isolement) nuisent à l’organisation des prisonnier.es, à savoir les conditions de vie si dures que la survie est la priorité (lutte contre le froid, la faim et les maladies) ainsi que le fait que les détenu.es ne purgent pas encore des peines très longues, les crimes graves étant souvent punis par la déportation ou la pendaison.

C’est donc surtout au XXe siècle qu’on verra les prisonnier.ères, de plus en plus nombreux.euses et purgeant des peines toujours plus longues, prendre conscience de leur condition politique et s’organiser dans les pénitenciers au Québec. La ville de Montréal pense d’ailleurs à construire une nouvelle prison tout au long du XIXe siècle pour remplacer le très défaillant établissement du Pied-du-Courant. La nouvelle prison sera finalement achevée à Bordeaux en 1912. Cette prison, non-mixte, est conçue pour accueillir plusieurs centaines de détenus ainsi que pour l’enfermement à moyen / long terme. C’est la naissance des prisons telles qu’on les connait au Québec : un immense lieu, non-mixte, avec des centaines de détenu.es dont certain.es purgent de longues peines, des espaces communs et un programme cohérent de travail pour les détenu.es. Ce nouvel univers carcéral permettra aussi l’émergence d’un nouveau rapport à soi et aux autres pour les prisonnier.ères. Au début du XXe siècle, le gouverneur de la prison du Pied-du-Courant, qui sera aussi le premier gouverneur de la prison de Bordeaux, remarque justement l’émergence d’une pensée politique nouvelle chez certains prisonniers. Le gouverneur Charles Vallée écrit en 1910 :

« La mentalité de nos prisonniers est elle-même plus différente aujourd’hui, de ce qu’elle était autrefois. Il y pointe maintenant un esprit de révolte pour ainsi dire chronique contre l’autorité sous toutes ses formes… je n’ai sans doute pas à déterminer ici jusqu’où cette agressivité particulière et généralement imputable aux doctrines subversives que des fauteurs de grèves ouvrières d’unionismes internationalistes (sic) ou de communisme obligatoire (sic) ont importé chez nous de la vieille Europe ; mais, personnellement, je suis bien convaincu que, entre cette mentalité nouvelle que je signale chez nos détenus et la vulgarité des doctrines précitées, il doit exister autre chose de plus substantielle que de simples rapports de coïncidence éventuelle… ».

Nous voyons dans ce discours du gouverneur Vallée une crainte paniquée des organisations ouvrières, ainsi qu’une paranoïa anti-communiste qui n’a que peu à voir avec la réalité de 1910. Pourtant, on peut en déduire que les détenus commencent à être plus contestataires à la prison du Pied-du-Courant, et cela probablement à cause des peines plus longues que certains d’entre-eux doivent y purger dans des conditions exécrables. Il n’est pas impossible non plus que certains éléments politisés commencent effectivement à être emprisonnés à cette époque et que ceux-ci tentent d’y organiser les forçats qui s’y trouvent.

La première moitié du XXe siècle voit s’achever l’organisation carcérale telle que nous la connaissons aujourd’hui. Des pénitenciers fédéraux sont construits pour les détenu.es condamné.es à des peines lourdes (en général plus de deux ans) alors que les pénitenciers provinciaux se spécialisent dans les peines dites légères (moins de deux ans). La non-mixité devient la règle et des institutions psychiatriques / carcérales, tel que l’Institut Pinel à Montréal, sont finalement créés pour les détenu.es souffrant de problèmes de santé mentale. Notons que ces institutions psychiatriques sont loin de prendre en charge toutes les personnes criminalisées qui auraient besoin de soins de santé mentale, alors que l’on retrouve, tout au long du XXe siècle et jusqu’à ce jour, un nombre effarant de prisonnier.ères souffrant de problèmes de santé mentale dans toutes les prisons du Québec, du Canada et d’ailleurs. Notons aussi que les résistances des détenu.es prendront des formes différentes selon les types de prisons (fédérales, provinciales ou psychiatriques). On verra une organisation socio-politique plus forte dans les pénitenciers provinciaux, alors que l’on verra une résistance plus violente et désespérée dans les pénitenciers fédéraux. La solidarité extérieure sera aussi plus active avec les détenu.es des prisons provinciales et psychiatriques, alors que les détenu.es fédéraux.ales seront plutôt laissé.es de côté, du fait de leur isolement institutionnel, mais peut-être aussi parce qu’ils et elles sont davantage perçu.es comme des personnes dangereuses, criminel.les professionnel.es ou éléments anti-sociaux ; perception, surtout concernant le banditisme professionnel, partagée même dans les milieux de gauche…

Dans ces conditions, deux possibilités s’offrent aux prisonnier.ères pour résister aux conditions de vie toujours terribles qui leur sont imposées. D’abord, les détenu.es peuvent faire connaître leur situation aux institutions et au public pour mettre de la pression sur les autorités carcérales. Ensuite, les détenu.es peuvent lutter dans les prisons, par des actions directes qui mettent de la pression sur les gardien.nes et la direction des prisons, allant jusqu’à l’émeute. Un des premiers épisodes de ce genre a lieu à la prison de Bordeaux le 4 mai 1952. Les détenus, notamment en colère en raison du traitement humiliant qu’ils subissent aux mains des gardiens et de la nourriture dégoûtante qui leur est servie (souvent moisie, et on trouve même des asticots dans les plats), se soulèvent soudainement et défoncent une partie de la prison. Des feux sont allumés et les détenus armés de couteaux repoussent les gardiens, pris au dépourvu. Si l’émeute est matée, la nourriture est modifiée dès les jours suivant. Bien sûr les humiliations restent la norme, ce qui mènera à de nouvelles luttes…

Dans les années 1950, les conditions de vie des détenu.es sont réellement misérables. Les détenu.es sont mal logé.es et mal nourri.es. Mais ce qui leur rend la vie particulièrement dure, ce sont les violences arbitraires des gardien.nes. En effet, aucun contrôle n’est exercé sur les gardien.nes par une instance extérieure. Ceux.elles-ci peuvent donc voler les détenu.es comme bon leur semble, les humilier verbalement et physiquement, les passer à tabac et même les tuer sans conséquence. Ces conditions inhumaines sont dénoncées par Jacques Hébert dans son petit livre Scandale à Bordeaux (éditions de l’Homme, 1959). Ce livre sera à l’époque une importante pièce à conviction dans le procès social qui suivra certaines émeutes des années 1960, procès social qui changera les conditions de vie des détenu.es.

Au cours de l’année 1960, les détenus de la prison de Bordeaux n’en peuvent plus de ces conditions. Le 26 juin 1960, après le repas, trois détenus attaquent un gardien. Celui-ci tire des coups de semonce mais est vite repoussé. Rapidement, un grand nombre de détenus se met de la partie. Les gardiens sont repoussés et arrivent à peine à tirer sur les détenus qui tentent de franchir le mur d’enceinte. Pour le reste, ils ont perdu le contrôle. Des feux sont allumés un peu partout dans la prison et une guérite brûle. Pourtant, après des négociations avec les détenus, les gardiens reprennent le contrôle de la prison. Trois détenus sont blessés ; les autorités se disent conscientisées aux problèmes soulevés et promettent moins d’arbitraire… mais il n’en n’est rien. Ce n’est donc que partie remise pour la confrontation entre détenus et gardiens. Six jours plus tard, de nouveaux troubles éclatent, puis encore en novembre 1960, et enfin le 12 décembre de la même année. Les détenus n’en peuvent plus du froid, des privations et de la maltraitance. L’émeute de décembre dure toute la journée et ne peut être matée qu’avec l’aide de la Sûreté de Montréal. Plus de 100 hommes sont déployés en soutien aux gardiens. Les détenus ont aussi droit à la première page de plusieurs journaux le lendemain. Mais la répression est dure, les hommes sont envoyés au trou, ne reçoivent pas de traitements médicaux et plusieurs seront affamés en guise de punition. La tension est à son comble à Bordeaux, d’ailleurs complètement surpeuplée avec 1 500 détenus.

Certains prisonniers réussiront à dénoncer les violences qu’ils subissent à Bordeaux lors de leur comparution. Les juges seront bien forcés de les écouter. Depuis le livre d’Hébert, l’opinion publique est par ailleurs préoccupée. Avec les histoires de tortures suite aux troubles de l’année 1960, c’en est trop. En novembre 1961, une réforme de la prison de Bordeaux est annoncée. La direction de la prison est remplacée ainsi que plusieurs dizaine de gardiens. C’est une victoire en demi-teinte pour les détenus. Les plus sales parmi les gardiens, les tortionnaires psychopathes qui s’en sont pris aux détenus durant des années, sont licenciés. Mais les conditions restent dures, surtout pour les prisonniers rebelles, ceux qu’on met au trou…

Ainsi, le 28 septembre 1967, dans un mémoire qu’elle remet à la commission d’enquête Prévost sur la justice au Québec, la CSN parle de la violence qui sévit toujours contre les prisonniers à Bordeaux :

« Le sous-sol est une cave humide où est installé le « donjon » (ou le « trou »), qui comprend dix cellules d’isolement pour les cas agressifs ou « dangereux ». Dans ces cellules, il n’y a ni lavabo, ni toilette, mais seulement des trous dans le plancher. Et ces trous sont souvent bloqués. On peut facilement imaginer l’état des cellules et l’odeur qui s’en dégage. C’est au sous-sol, aussi, qu’il y a le plus de rats, de coquerelles et de punaises. Et quand il y en a trop, une équipe spécialisée fait à l’occasion une tournée de l’institut pour exterminer toute cette vermine ».

De telles conditions font écho à celles d’une autre institution carcérale du Québec : l’Unité Spéciale de Correction de la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Ces installations récentes ont en effet pour objectif de briser les plus coriaces parmi les détenus. L’évasion y est réputée impossible et les hommes, tous condamnés à de longues peines, y sont torturés sans plus de manière. On y trouve 65 gardiens pour 62 détenus : c’est dire le rapport de force qui y existe.

Les luttes carcérales vont d’ailleurs se déporter de manière spectaculaire à la prison Saint-Vincent-de-Paul quelques années plus tard. Effectivement, le célèbre braqueur de banque Jacques Mesrine y est enfermé depuis le début des années 1970 en compagnie de plusieurs autres criminels de profession. Mesrine et les autres détenus y subissent une torture abjecte, faite de privations sensorielles, de jeûnes forcés et de passages à tabac fréquents. Les détenus de cette prison n’ont aucun moyen de faire connaître les tortures qu’ils y subissent puisqu’ils sont drastiquement isolés du monde extérieur. Pourtant, le 21 août 1972, Jacques Mesrine et cinq de ses codétenus s’évadent de Saint-Vincent-de-Paul (la prison dont nul ne peut s’évader !). Jacques Mesrine essaiera alors d’informer les autorités de la torture qui sévit à Saint-Vincent-de-Paul. Il envoie notamment des informations à cet effet au Solliciteur général du Canada Jean-Pierre Goyer et produit un enregistrement diffusé publiquement, Mesrine parle encore, dans lequel il dénonce les conditions de vie à l’Unité Spéciale de Correction. Même si Mesrine y expose (entre autre) l’existence d’une chambre à gaz, le Solliciteur ignore les propos du célèbre bandit, fait saisir les copies de l’enregistrement… et interdit aux journalistes de visiter la prison Saint-Vincent-de-Paul pour voir ce qui s’y passe.

Mesrine décide donc, à l’automne 1972, d’attaquer le pénitencier Saint-Vincent-de-Paul, d’abord pour faire évader un maximum de prisonniers, ensuite pour dénoncer l’institution et les politiques ultra-violentes qui y sont la norme. L’attaque a lieu le 3 septembre 1972. Une violente bataille oppose Mesrine et ses complices aux gardiens. Des échanges de mitrailleuses et des tirs de grenades ont lieu de part et d’autre. Si deux gardiens sont grièvement blessés, l’évasion est un échec. Pourtant, l’attaque de Mesrine a attiré l’attention sur la vie à Saint-Vincent-de-Paul. Lorsqu’un autre ancien détenu de l’Unité Spéciale, Richard Blass, s’attaque à un bar tenu par un ancien policier et y brûle 13 personnes qu’il a enfermées dans le sous-sol, la pression médiatique est à son comble. Les journalistes cherchent à savoir quelles conditions horribles ont créé un homme si violent. Finalement, en 1974, la torture pratiquée à Saint-Vincent-de-Paul est prouvée. Après des années de dénégation, le Ministère de la Sécurité publique doit avouer ses crimes envers les détenus. L’Unité Spéciale de Correction est enfin fermée et la prison redevient un établissement aux normes plus conventionnelles.

Les résistances carcérales ne s’arrêtent bien sûr pas à ces épisodes célèbres. Il y a une lutte continuelle des détenu.es contre les gardien.nes dans les prisons, afin d’obtenir des conditions de vie décentes et une certaine dignité. Pourtant, ces luttes sont invisibilisées, à cause de la manière même dont le système carcéral est conçu. Effectivement, les détenu.es sont présenté.es et socialement reconnu.es comme des parias. De fait, ils et elles sont isolé.es du reste de la population. Leurs situations, leurs luttes et leurs espoirs ne sont donc par relayés. De plus, le fait que le système de justice ne soit pas réfléchi comme organe politique de répression, mais comme une institution garantissant le vivre-ensemble, fait en sorte qu’une critique globale de la prison est rare, qui ferait des prisonnier.ères des camarades pour les militant.es ; des personnes victimes de la répression d’état avec qui nous devrions lutter. Cela est toujours le cas dans les années 1980, alors qu’il y a une reprise des luttes des détenu.es.

Par exemple, le soir du 25 juillet 1982, un groupe de détenus tente une évasion de la prison Archambault (pénitencier fédéral à sécurité maximale situé à Sainte-Anne-des-Plaines). Les détenus prennent en otage plusieurs gardiens et tentent d’obtenir en échange de ceux-ci leur libération. Mais le pénitencier est vite sécurisé et les détenus se retrouvent alors coincés. Une émeute s’ensuit durant laquelle trois gardiens seront tués. L’émeute sera pourtant un échec et le contrôle est rétabli durant la nuit. Face à cette situation, deux détenus condamnés à la perpétuité choisissent de se suicider. Les motivations des détenus ici sont d’abord leurs conditions de vie, comme toujours, mais aussi une lutte pour leur vie elle-même. Effectivement, les détenus qui participent à cette émeute sont condamnés à des peines très lourdes, et ce qui leur reste à vivre ne sera qu’une longue déchéance jusqu’à la mort. Ainsi, l’exemple d’Archambault est frappant, dans la mesure où il montre que les longues peines sont la pire des tortures, insupportables, et que ceux qui y sont confrontés sont prêts à tuer et à mourir pour ne pas vivre ainsi durant vingt ou trente ans.

Les émeutes reprennent aussi à Bordeaux dans les années 1980-1990. On en dénombre six majeures entre 1985 et 1992, sans compter les autres formes d’organisation politique ou les grèves de la faim. La raison principale en est cette fois le surpeuplement de la prison et ses conséquences. Les détenus vivent alors les uns sur les autres, ils manquent d’espace pour l’exercice, les promenades sont réduites… Les exactions des gardiens aussi se multiplient, alors que ceux-ci se sentent sous pression en raison du surpeuplement. À la fin avril 1992 se produit d’ailleurs la pire émeute à Bordeaux depuis les années 1960. On dénombre pour plus de deux millions de dollars en dommage et de nombreux blessés, détenus comme matons. Et depuis (depuis presque 30 ans donc), les choses n’ont pas tellement changé. C’est pourquoi une gronde perpétuelle à cours dans les prisons, alors que le surpeuplement reste le principal problème dans les prisons québécoises (fédérales, provinciales ou psychiatriques, masculines comme féminines). Ce surpeuplement implique bien sûr une dégradation continuelle des conditions des vie : moins d’espace, moins de temps de sortie ou d’exercice, moins de visites, une nourriture de qualité inférieure, préparée en masse pour une population trop grande… Et si les autorités constatent le problème, elles ne font rien. Parce que les détenu.es dans nos sociétés restent ces parias qu’on ne veut ni voir ni entendre, qui n’ont pas droit à la dignité, leur statut de déviant.es justifiant de la part de l’état les pires exactions.

Dans les prisons pour femmes (dont la funestement célèbre prison Leclerc à Laval) les luttes sont aussi perpétuelles. Pourquoi donc n’en entendons-nous jamais parler ? Évidemment parce que les femmes, dans le milieu carcéral, sont les parias des parias. Leurs luttes ne sont ni diffusées ni relayées. Elles ne relèvent pas de la même aura sociale que le gangstérisme masculin. De plus, les épisodes d’émeutes violentes se sont montrés moins fréquents dans les établissements pour femmes au Québec que dans les pénitenciers masculins. Les conditions imparties aux femmes sont pourtant tout aussi violentes. La surpopulation les affectent de plein fouet, ainsi que les violences et les pénuries. Le manque chronique de serviettes sanitaires à la prison Leclerc est un exemple parmi bien d’autres de la manière dont les détenues sont traitées au Québec. La violence directe est aussi exercée contre les détenues à Leclerc comme ailleurs.

Notons sur un autre plan qu’un très grand nombre de femmes sont enfermées pour avoir réagi à la violence sociale qu’elles subissaient. Ainsi, les assassines d’un proche violent, les voleuses, les travailleuses du sexe ou encore les femmes venant de milieux paupérisés et arrêtées pour consommation ou vente de drogues représentent la grande majorité des femmes détenues. Les femmes pauvres, racisées et autochtones sont naturellement sur-représentées dans les prisons au Québec ; ce qui nuit d’autant plus à leurs chances d’être entendues dans la société lorsqu’elles veulent dénoncer leurs conditions de détention. Sans compter sur le fait que les détenues (comme leurs homologues masculins d’ailleurs) ont toutes les chances de revenir en prison, puisque la prison marginalise et induit des comportements criminels ; ce qui reconduit d’autant plus les détenu.es en prison et reproduit leur isolement / invisibilisation sociale. Toutes ces conditions sont longuement dénoncées en 1983 dans le numéro de la revue féministe La vie en rose sur les détenues, mais restent toujours aussi ignorées.

Pour conclure, il est bon de revenir un peu sur le statut des détenu.es, leur traitement social, leurs droits et leur potentiel. Les détenu.es sont en très grande majorité des personnes d’origine modeste, issues de classes défavorisées (économiques ou raciales). Elles sont en général condamnées pour des crimes qu’elles ont commis en réaction à la violence que le monde leur a fait subir. De plus (et surtout), les personnes détenues, par-delà leur culpabilité, changent socialement de statut lorsqu’elles sont incarcérées. Reconnues coupables et enfermées, elles sont séparées du reste de la population et deviennent des êtres rejetés du corps social, qu’on ne voit pas et pour qui le respect est nié. Ainsi, les personnes devenues détenues ont un nouveau statut qui les invisibilise et les soumet à la violence et à l’arbitraire de l’état. Coupables ou innocent.es, les détenu.es ont en commun d’être déshumanisé.es, de se voir retirer le droit à la sociabilisation et à la dignité. En isolant ainsi les gens, on les prive de tout ce à quoi un être digne a droit : la liberté, la parole, les liens d’amitié désintéressés, la famille, l’amour… Bien sûr, dans leur résilience, les détenu.es se donnent certaines possibilités sociales, mais l’institution qui les déshumanise n’en cherche pas moins à les en priver. Qu’un groupe social subisse une telle violence montre le caractère inhumain de l’état. Un tel isolement entraîne naturellement le renfermement sur le groupe déviant, et ce qui devait être combattu se reproduit.

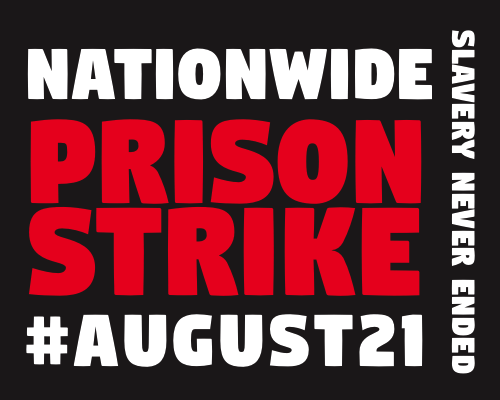

Bien sûr, il existe certaines difficultés liées au statut des prisonnier.ères, comme le masculinisme du milieu criminel et le fait que plusieurs personnes soient en prison pour avoir pratiqué une forme de capitalisme illégal. Pourtant, nous ne croyons pas que ce sont les points qui doivent a priori retenir notre attention. Nous pensons qu’il vaut mieux comprendre globalement le système carcéral comme un système de répression sociale, qui vise en général les plus pauvres et les plus démuni.es, et qui isole plus encore les gens de la marge. Nous pensons que la prison est un lieu de fabrication d’une classe sociale déshumanisée, vouée à la torture d’état et vouée à se reproduire en vertu même de la structure carcérale. En ce sens, nous croyons que toutes les luttes des détenu.es pour la dignité, une vie meilleure et finalement la liberté sont justes. En effet, le système carcéral n’est pas une institution de préservation de la paix sociale, mais une institution d’isolement et de violence. Il est donc de notre devoir de comprendre l’origine de la prison, de dénoncer son action et d’agir solidairement avec les prisonnier.ères en lutte. Des luttes qui n’en finiront que lorsque la prison et son monde auront disparu. Les grèves carcérales continuent, les luttes judiciaires, les publications contestataires ainsi que les émeutes. Soyons attentif.ves à ce qui se fait derrière les murs, pour aider à faire tomber les murs.

/ / /

Sur l’origine idéologique des prisons et les débuts du système carcéral, on consultera avec profit l’article Les origines de la prison de Bordeaux (Pierre Landreville et Ghislaine Julien, 1972). Pour un historique des prisons au Québec, ainsi qu’un aperçu des émeutes les plus importantes qui s’y déroulèrent, on consultera… le site de la Sécurité publique (sans commentaire sur l’idéologie qui y est véhiculée). Sur l’émeute de Bordeaux de 1960, on pourra consulter cet article, sur le site Histoire du Québec.

Sur les idées abolitionnistes (en faveur de l’abolition du système carcéral dans son ensemble), on pourra consulter cet article de 2017 ainsi que les documents laissés en ligne dans le cadre du Mois contre les prisons (2015). En Anglais, on consultera Prison Justice, qui milite contre les abus en prison et contre le système carcéral, et qui documente les luttes en cours dans les prisons du Canada. Pour entendre les voix dissidentes d’ex-détenu.es et d’actuelles personnes incarcérées, on pourra écouter l’émission Prison Radio ; on trouvera aussi sur le site des informations sur les luttes carcérales passées et actuelles.