Guérilla académique dans les cégeps et les universités, décapitations et dynamitages de statues, sabotages et incendies pour dénoncer l’impunité d’un professeur accusé de racisme, pressions pour abolir un centre de recherche, émeutes entraînant l’annulation du défilé de la Saint-Jean-Baptiste pour plusieurs années. Ces différents événements ne se sont pas déroulés dans les dernières années sous l’impulsion d’un militantisme woke : ils ont plutôt été au cœur des tumultes ayant caractérisé la Révolution tranquille. La culture de l’annulation et le wokisme, hommes de paille des néoconservateurs, sont-ils réellement un phénomène nouveau, et surtout, une menace particulière à l’ordre social ? Afin de répondre à cette question, nous vous proposons un tour d’horizon historique des mouvements qui ont agité les universités et la société québécoise à la fin de la décennie 1960. Nous verrons que ces actions, bien que plus sulfureuses que celles d’aujourd’hui, n’ont pas renversé l’ordre établi. Ce retour sur l’histoire des mouvements étudiants nous permettra d’illustrer comment les actions actuelles des wokes, beaucoup moins véhémentes, sont maintenant montées en épingle par la droite afin de justifier ses politiques répressives, censées répondre à cet « ennemi intérieur ».

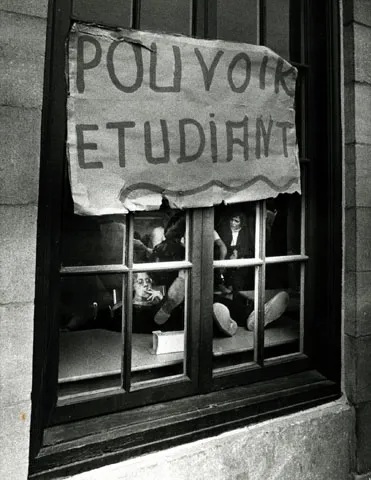

L’université doit changer : vers « le pouvoir étudiant »

Le manifeste Université ou fabrique de ronds-de-cuir, publié en février 1968 par une dizaine d’étudiant.es de l’Université de Montréal, dont Louise Harel et Roméo Bouchard, est au fondement d’un mouvement étudiant combatif qui marque les universités québécoises jusqu’à aujourd’hui. Ce manifeste constitue une violente charge contre l’université, l’enseignement et les professeur.es. Le texte décrit l’université comme « une usine où les notables se reproduisent en série », assujettie aux « mêmes patrons que la société » et dénonce « l’enseignement imbécile par des imbéciles », un « enseignement à transmission de recettes abrutissantes et nécessaires à l’étudiant pour qu’il prenne sa place dans un rouage du système ». Les professeur.es n’échappent pas à la critique, alors que le manifeste souligne la défiance de la nouvelle génération (née après la Deuxième Guerre mondiale) envers eux : « Autrefois les vieux disaient : « le professeur, c’est le meilleur ». Ils avaient un peu tort. Aujourd’hui les jeunes disent : « à bas les professeurs ». Ils ont raison. » Au-delà de la dénonciation, le manifeste propose de passer à l’action : « On ne s’attaque pas au pouvoir en le discutant. On fesse dedans. » S’inspirant explicitement des mouvements pour la liberté d’expression[1] sur les campus américains – notamment celui de l’Université Berkeley –, le manifeste suggère de mettre sur pied un « système mobile de guérilla académique » et appelle à la tenue de sit-ins, au recyclage des professeur.es par des cours de pédagogie, voire à l’expulsion de ceux-ci à l’aide de tomates et d’œufs pourris.

Cet appel à l’action sera mis en pratique dès le printemps 1968 par des mouvements qui touchent plusieurs départements de l’Université de Montréal (philosophie, sciences sociales et lettres notamment). Les revendications mises de l’avant par les étudiant.es concernent notamment « la participation réelle des étudiants à l’orientation académique et pédagogique », dénonçant une conception verticale de l’enseignement universitaire. Les tensions sont importantes au département de philosophie où, dès le printemps 1968, des enseignants se font interrompre dans leurs cours par des étudiant.es contestataires. À l’automne 1968, cette contestation qui touchait jusque-là principalement des départements de lettres et de sciences humaines à l’Université de Montréal s’élargit au réseau collégial et à d’autres universités.

Un important mouvement d’occupation essaime à partir du mois d’octobre 1968 dans les différentes institutions d’enseignement post-secondaire du Québec. Les occupant.es des cégeps exigent la gratuité scolaire, le pré-salaire étudiant, l’ouverture d’une seconde université francophone à Montréal et plus fondamentalement le « pouvoir étudiant » et l’autogestion des établissements. L’occupation de l’École des beaux-arts est un des symboles forts de ce mouvement. Les étudiant.es y prennent le contrôle de l’établissement, expulsent l’ensemble des enseignant.es et employé.es, excepté le responsable de la chaufferie, et occupent l’école durant plus d’un mois. Le lieu est renommé « La république des Beaux-Arts ». Les occupant.es remettent en question l’ensemble des traditions, érigeant un cimetière sur la rue Sherbrooke afin d’y enterrer les valeurs du passé. Ce désir de rupture avec la tradition se révèle à la fin de l’occupation lorsqu’un étudiant profane une momie exposée dans l’école en la brisant à coup de barre de fer. Un communiqué de l’Université libre des arts du quotidien (ULAQ) fait de cette profanation un symbole de la lutte contre une culture et une société pétrifiées et exige que la momie soit remise à l’Égypte.

Les étudiant.es ébranlent Sir-George-Williams, McGill et l’UQAM

En février 1969, un nouveau conflit éclate à l’Université Sir-George-Williams (aujourd’hui l’Université Concordia), cette fois en raison du racisme d’un professeur à l’égard d’étudiant.es noir.es et d’origine caribéenne. Face à l’inaction de l’administration dans ce cas de racisme, des étudiant.es caribéen.nes de l’université et des étudiant.es francophones ayant participé au mouvement d’octobre 1968 organisent une occupation du local informatique de Sir-George-Williams. Cette occupation dure deux semaines durant lesquelles plus de deux cents militant.es appuient les étudiant.es subissant le racisme de cet enseignant. En réponse à l’occupation, l’administration appelle l’escouade antiémeute pour déloger les étudiant.es qui se barricadent et lancent les fiches informatiques à partir des fenêtres du neuvième étage. L’occupation se conclut par un incendie et l’arrestation d’une centaine de personnes, dont certaines sont condamnées à purger des peines en prison. Plus largement, cet épisode témoigne du racisme systémique à l’œuvre dans les universités québécoises, dénoncé par les étudiant.es noir.es de Sir-George-Williams, mais aussi par les étudiant.es des cégeps et universités francophones venu.es en solidarité. Après cet événement, l’administration de l’université revoit le traitement des plaintes de racisme, crée un bureau de l’ombudsman et intègre des membres étudiant.es au processus décisionnel de l’université.

Un mois plus tard, c’est l’Université McGill qui se retrouve au cœur de la tourmente. Une coalition de groupes étudiants, indépendantistes et socialistes décide d’organiser une manifestation le 28 mars 1969 afin d’exiger que McGill devienne une université francophone et populaire : la fameuse « Opération McGill ». Les organisateurs et organisatrices de la manifestation déclinent leurs revendications en sept points. Si la question linguistique et la question des frais de scolarité sont présentes dans ces demandes, les militant.es critiquent aussi l’orientation de la recherche à McGill en exigeant l’abolition du centre d’études canadiennes-françaises et la redirection des fonds de recherche vers les « intérêts nationaux ». Dans l’espace public, certains journalistes conservateurs s’évertuent à dénoncer un « nouveau dogmatisme » ainsi qu’un « terrorisme intellectuel ». De son côté, Wilder Penfield, chercheur à McGill, compare Stanley Gray, un des organisateurs de la manifestation, à Hitler et brandit la menace d’une « fin de la civilisation ». Alors que la panique et la peur d’une irrépressible violence s’emparent de plusieurs personnalités publiques, la manifestation, bien que la plus importante au Québec depuis la Seconde Guerre mondiale, se déroule sans accrocs majeurs. Quelques vitrines volent en éclats et des feux de poubelles sont allumés sur Sainte-Catherine à la suite de la dispersion de la manifestation, toutefois la bataille rangée attendue par les conservateurs n’entraîne pas, comme ils le craignaient, la fin de la civilisation.

La critique de l’enseignement et du contenu des cours se poursuit à l’automne 1969 au moment de la fondation de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Le département de philosophie est, lors de la première année d’existence de l’université, un lieu de conflit entre les étudiant.es gauchistes, de nouveaux enseignants modernisateurs et un vieux corps professoral jésuite et thomiste issu du Collège Sainte-Marie. Les étudiant.es du module de philosophie multiplient les coups d’éclat contre les vieux professeurs dans ce qu’un des acteurs appellera postérieurement une « guerre civile lettrée » : perturbations de cours, grandes affiches murales dénonciatrices et « procès populaires » des professeurs réactionnaires sont à l’ordre du jour. L’assemblée du module de philosophie, à laquelle participent les étudiant.es, adopte une réforme du programme qui intègre les contenus critiques désirés par les étudiant.es et abolit les examens et les travaux comme forme d’évaluation. Cette première année agitée au département de philosophie de l’UQAM se conclut avec le non-renouvellement du contrat de plusieurs professeurs, dont neuf issus de la tradition thomiste, et par la mise sous tutelle du module par l’université qui tente d’en reprendre le contrôle.

« Annuler la Saint-Jean »

En parallèle de ces importants remous dans les universités, l’effervescence de la contestation touche de larges pans de la société québécoise qui s’attaquent aux reliques du passé. Les événements entourant la fête de la Saint-Jean-Baptiste des 24 juin 1968 et 1969 sont emblématiques d’une « culture de l’annulation » portée par une jeunesse désirant dynamiter la fédération canadienne, mais aussi la tradition d’inféodation canadienne-française héritée de la « grande noirceur ». La Société Saint-Jean-Baptiste invite, en 1968, Pierre Elliot Trudeau à assister à son défilé à Montréal, rituel annuel du clérico-nationalisme avec lequel la jeunesse est en rupture. Le soir du défilé, une importante émeute éclate et la police réprime violemment les contestataires. Cette soirée a reçu, a posteriori, le nom de « lundi de la matraque ».

Toutefois, la défiance à l’égard du défilé de la Saint-Jean-Baptiste va connaître une nouvelle escalade en 1969. Les militant.es étudiant.es, socialistes et indépendantistes ayant organisé l’Opération McGill, réuni.es au sein du Mouvement syndical et politique (MSP) et du Front de libération populaire (FLP), appellent à la perturbation pour une seconde année consécutive du défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Pour les jeunes contestataires, le défilé de la Saint-Jean est un rituel traditionaliste et bourgeois qui met en scène la soumission du peuple à l’élite. Ceux-ci suivent donc, lors d’une marche de perturbation bruyante, les chars allégoriques avant de terminer leur journée en décapitant le monument de Jean le Baptiste et en se servant de sa tête comme ballon de football[2]. À la suite de cette deuxième émeute consécutive, le défilé de la Saint-Jean-Baptiste de Montréal est annulé pour une vingtaine d’années, avant d’être réhabilité de manière régulière au début des années 1990.

« Moment 68 » : un héritage en péril

Depuis 2020, les cégeps et universités ont à nouveau défrayé la chronique. La polémique qui a touché une chargée de cours à l’Université d’Ottawa a enflammé l’opinion de droite, qui dit craindre une menace historique à la liberté académique. À la suite de cette affaire, les chroniqueurs et journalistes néoconservateurs cherchent à exposer l’ampleur de la menace qui pèserait sur les universités québécoises en publiant une série d’articles à ce propos. On y parle d’étudiant.es qui auraient laissé des tracts sur le bureau d’une enseignante, qui auraient fait circuler une pétition auprès de leurs collègues ou ayant exprimé leur opinion critique sur les réseaux sociaux. Le tour d’horizon historique que nous avons effectué nous indique toutefois que les mouvements actuels sont bien moins agités que ceux de la Révolution tranquille, et que la peur et la panique actuelles soi-disant causées par les actions étudiantes sont surtout une excuse de la droite conservatrice pour vilipender toute forme de contestation étudiante, dans le but (à terme) de pouvoir empêcher l’organisation politique étudiante. Peu importe ce que l’on pense des actions associées au wokisme, force est de constater que le mouvement n’est pas un véritable danger pour la société bourgeoise, dont les représentant.es montent en épingle la menace afin de servir leur propre agenda politique.

Le gouvernement réactionnaire de la CAQ a néanmoins profité de ces polémiques pour tenir une commission sur « la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire ». Les conclusions de la commission, dévoilées le 14 décembre 2021, sont à sens unique : les seul.es bénéficiaires de la liberté académique sont les enseignant.es, chargé.es de cours, chercheur.es et auxiliaires de recherche et d’enseignement. Les étudiant.es y ont pour seule liberté celle d’apprendre, c’est-à-dire choisir leurs cours et leur programme et participer aux échanges en classe. Le rapport Cloutier représente un recul majeur dans le projet de démocratisation de l’enseignement supérieur qui avait notamment pour objectif de donner plus de pouvoir aux étudiant.es dans l’orientation du contenu des cours et de l’enseignement. Cette conception asymétrique de la liberté académique réhabilite ainsi la tradition paternaliste et autoritaire de l’université où l’étudiant.e est considéré.e comme une cruche à remplir, conception archaïque de la pédagogie que l’on pensait éteinte avec le duplessisme. En effet, même si les projets de réformes portés par les étudiant.es des années 1960 n’étaient pas nécessairement révolutionnaires, ils tendaient vers un enseignement et une gestion moins autoritaire, que la droite politique actuelle tente d’effacer, soi-disant en réponse à la menace woke qu’elle construit de toute pièce.

Plus fondamentalement, un projet de loi issu de ces recommandations risque d’accomplir le programme réactionnaire d’enterrer l’héritage contestataire du « moment 68 ». En effet, puisque les grèves étudiantes ne sont ni légales ni illégales au Québec, l’adoption d’une loi qui imposerait des sanctions aux perturbations de l’enseignement aurait pour conséquence d’interdire de facto les grèves étudiantes. Ainsi, au-delà des polémiques entre étudiant.es et professeur.es, c’est la possibilité même de contester le pouvoir à partir de l’université qui est menacée. On ne s’étonne pas qu’un Mathieu Bock-Côté se fasse le porte-étendard de ce programme, lui qui dénonce les « techniques pédagogiques débiles » héritées des années 1960 et plus généralement les mouvements féministes, homosexuels, étudiants et antiracistes qui auraient participé au basculement de notre civilisation. Il est toutefois plus décevant de voir des syndicats (FNEEQ-CSN et FQPPU) et des enseignant.es se revendiquant de l’héritage subversif de la Révolution tranquille se faire les porte-voix de ce discours réactionnaire. Il semble que pour plusieurs, la contestation ne soit acceptable qu’au passé et que la jeunesse actuelle doive être privée de son droit à la contestation, notamment son droit acquis au débrayage.

Si le mouvement étudiant des années 1960 n’a pas achevé son programme révolutionnaire de renversement de l’institution scolaire, il a tout de même apporté certains gains objectifs (droit de grève, droit de regard sur l’élaboration des programmes d’étude et sur les plans de cours) aux étudiant.es. Alors que le mouvement woke est beaucoup moins subversif et dangereux (notamment parce qu’il a généralement des visées réformistes plutôt que de transformations structurelles, donc révolutionnaires), il est évident qu’il est monté en épingle par la droite réactionnaire afin qu’elle puisse « réagir » à cette menace et supprimer les acquis des années 1960. Le meilleur moyen de résister à cette attaque de la droite est certainement de ne pas faire son jeu (qui oppose wokisme et droite bien-pensante), mais de renouer avec un programme radical de remise en question de l’école, de l’ordre établi et de la société capitaliste, afin de nous offrir collectivement un horizon révolutionnaire et de vraies possibilités de rapport de force avec l’État. Si le wokisme sert de faire-valoir à la droite, déjouons le plan de celle-ci et répondons-lui par un programme révolutionnaire qui viendra ébranler ses fondements.

/ / /

Pour en savoir plus sur l’histoire des luttes étudiantes au Québec, et plus largement sur la subversion populaire des années 1960, nous vous suggérons les quelques titres suivants :

- BEAUDET, Pierre. On a raison de se révolter : Chronique des années 70, Montréal, Écosociété, 2008.

- LAAROUSSI, Jaouad. Aux origines du syndicalisme étudiant de combat : « participer c’est se faire fourrer ! ». Concertation, participation et contestation dans les cégeps de Montréal et à l’UQÀM (1963-1976), mémoire, UQAM, 2016.

- MILLS, Sean. Contester l’empire : Pensée postcoloniale et militantisme politique à Montréal, 1963-1972, Montréal, Hurtubise, 2011.

- THEURILLAT-CLOUTIER, Arnaud. Printemps de force, Lux, Montréal, 2017.

- WARREN, Jean-Philippe. Une douce anarchie, Montréal, Boréal, 2008.

Nous vous recommandons finalement l’écoute du film Neuvième étage (Mina Shum, 2015, 81 minutes), disponible sur le site de l’ONF.

[1] À l’époque, ces mouvements pour la liberté d’expression ont pour objectif de permettre aux étudiant.es d’exprimer un discours critique sur leurs campus. Dernièrement, le néoconservatisme a réussi à inverser le sens de ce concept, comme il l’a fait avec la laïcité, pour en faire un mouvement contre l’expression critique des étudiant.es en milieu universitaire.

[2] Les monuments et statues symbolisent le poids du passé sur le présent et ont été régulièrement la cible des contestataires, notamment des militant.es du Front de libération du Québec (FLQ), qui vandalisent et dynamitent une dizaine de statues et monuments durant la décennie 1960.