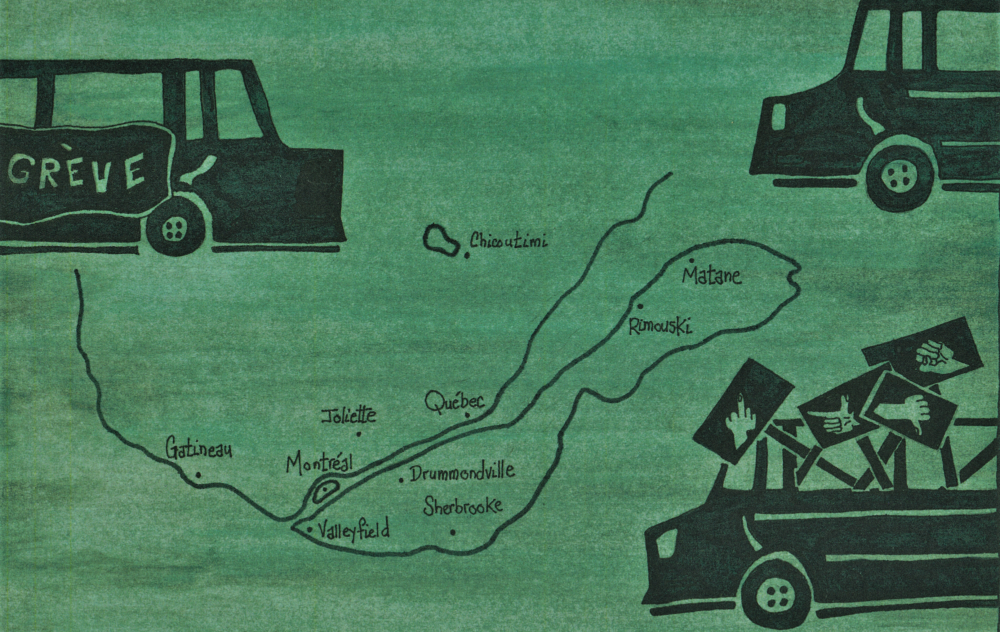

Durant la grève étudiante de 2012, des groupes militants locaux ont émergé un peu partout sur le territoire du soi-disant Québec, développant peu à peu des pratiques combatives. Alors que le récit des actions d’éclat à Montréal, notamment les grandes manifestations et les affrontements de rue propres à un espace densément peuplé, a été largement diffusé, les luttes en région restent nettement moins connues. C’est d’elles dont nous voulons rendre compte ici.

En dehors de l’espace montréalais, la grève a pris différentes formes qui n’ont pas manqué de combativité. L’inscription dans un mouvement large ainsi que les traditions militantes locales ont permis l’élaboration d’un répertoire d’actions confrontationnelles sur les campus de nombreuses villes partout au Québec. Le présent article désire souligner la radicalité qui a émergé en région, afin de contrebalancer une certaine historiographie nationale ou montréalocentrée. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous verrons comment diverses initiatives ont pris place en parallèle des structures associatives et comment, dans plusieurs cas, elles ont dépassé les desseins des exécutifs locaux et nationaux. Les militant.e.s des cégeps et des universités en dehors de Montréal et de Québec ont développé des pratiques corrélatives à leur degré d’excentricité géographique, en fonction des contraintes locales et de la force des réseaux politiques préexistants. Il faut donc tenir compte, d’une part, de l’histoire de la mobilisation en région, et d’autre part, des pratiques émergeant durant la lutte. Pour ce faire, nous adopterons une approche à la fois chronologique et géographique, rendant le récit fluide sans gommer les traits spécifiques à chaque espace.

Cet article n’aurait pas été possible sans les précieuses entrevues faites avec une vingtaine de militant.es : nous tenons à remercier chaleureusement les camarades d’Alma, de Chicoutimi, de Drummondville, de Gatineau, de Québec, de Rimouski, de Saint-Félicien, de Saint-Jérôme, de Sainte-Thérèse, de Sherbrooke et de Valleyfield qui nous ont offert leur temps et leur sollicitude pour que nous puissions réaliser ce texte.

Le mouvement étudiant (2005-2012)

Avant la grève étudiante de 2005, l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) est déjà implantée en dehors de Montréal via plusieurs associations cégépiennes, dont celles de Sherbrooke, de Drummondville, de Matane et de Lionel-Groulx, situé à Sainte-Thérèse. Ancrée à gauche, l’ASSÉ s’intéresse à des enjeux politiques comme scolaires. Elle incarne la tendance « radicale » lors de la grève étudiante de 2005, en créant la Coalition de l’ASSÉ élargie (CASSÉE). Trahie par la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) et la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), l’ASSÉ sort tout de même du conflit avec une réputation combative, ce qui entraîne l’augmentation de son membrariat. Les cégeps de Saint-Jérôme, de Lanaudière à Joliette et François-Xavier-Garneau à Québec, ainsi que de petites associations modulaires de l’Université Laval, aussi à Québec, et de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), se joignent à l’association nationale à partir de 2005. Après la tentative ratée de grève de 2007, largement perçue comme un échec, les associations de Joliette et de François-Xavier-Garneau se désaffilient ce qui a pour effet d’augmenter le poids des associations montréalaises dans l’ASSÉ. La tendance sociale-démocrate au sein de son exécutif s’affermit au même moment, profitant de l’échec des tendances plus offensives à mener la grève en 2007. En 2010, l’ASSÉ met sur pied une campagne d’opposition à la hausse des frais de scolarité annoncée et mobilise ses membres un peu partout au Québec, avant de créer en 2011 la Coalition large de l’ASSÉ, (CLASSE), en reprenant sensiblement le modèle de 2005.

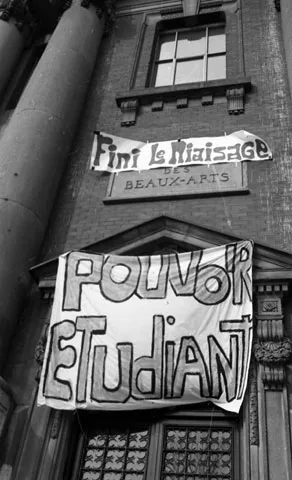

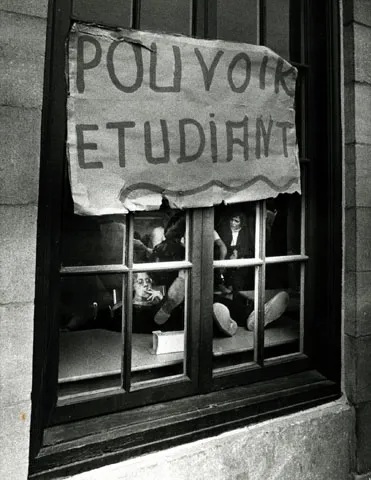

Toutes les activités asséistes qui préparent la lutte de 2012 – la mobilisation, les congrès et les camps de formations – offrent un terreau à partir duquel la grève générale illimitée peut être envisagée. Ce cadre fournit aux associations en dehors de Montréal et de Québec les conditions de possibilité d’une lutte à venir et permet de former des militant.e.s, surtout des membres de conseils exécutifs locaux, qui participeront à la grève. Alors que les occupations se multiplient dans le monde – du mouvement « Occupy » au Printemps arabe – l’appropriation de l’espace public et la démocratie directe viennent aussi influencer les luttes ici. À l’occupation des bâtiments, une tactique ayant marquée la grève de 2005, succède l’occupation des rues et des places publiques en 2012. L’intolérance des administrations envers les occupations de cégeps et d’universités ne fait qu’encourager cette translation des bâtisses aux rues. Si une entente est trouvée entre l’administration et les grévistes au cégep de Saint-Laurent (Montréal), les étudiant.e.s qui essaient d’occuper le cégep du Vieux-Montréal en février en sont violemment expulsé.e.s. Résultat : il n’y aura pas d’autre occupation combative d’un cégep en 2012.

À gauche, manifestation pendant la grève de 2005. Au centre, occupation au Cégep du Vieux-Montréal, le 17 février 2012. À droite, manifestation appelée par l’ASSÉ.

Trois tendances régionales

À ces dispositions nationales et internationales s’ajoutent des déterminations qui influencent plus directement, au niveau de la base, le dynamisme local : la tradition de lutte de l’association étudiante locale et les liens entretenus avec des réseaux militants plus ou moins formalisés. Entre 2007 et 2012, on remarque trois tendances principales en région : la continuité ou l’apparition d’une tradition militante dans un lieu d’enseignement, la démobilisation des militant.es ou, enfin, la coordination régionale des étudiant.es. Ces trois tendances sont réparties respectivement dans les régions du sud-ouest du Québec (notamment autour de Montréal), dans le centre du Québec (les environs de la capitale nationale) et dans les régions excentrées de l’est de la province.

Dans les Basses-Laurentides et à Sherbrooke, on voit une continuité de la tradition militante. Au Collège Lionel-Groulx, les actions fréquentes contre les entreprises privées du campus, notamment par la violation délibérée des clauses de non-concurrence par la distribution de nourriture et de breuvages gratuits, la destruction systématique du matériel publicitaire ainsi que les incursions dans les locaux loués, amènent certaines victoires locales et contribuent à développer un antagonisme entre militant.e.s étudiant.e.s et administration qui donnera le ton pour les années suivantes. En 2008, les étudiant.e.s veulent organiser l’occupation politique d’un espace disponible en soirée afin de commémorer les occupations spontanées qui avaient eu lieu à Sainte-Thérèse, quarante plus tôt en 1968 : l’administration ferme littéralement le Collège pour toute la journée, craignant les liens entre l’association étudiante et le Parti communiste révolutionnaire (PCR). À Saint-Jérôme, la tradition militante est aussi persistante : l’association entretient des liens avec d’autres cégeps affiliés à l’ASSÉ, dont Lionel-Groulx, géographiquement proche, tout en orchestrant une mobilisation en 2011 afin de protester contre le renvoi d’un membre du conseil exécutif. Au cégep de Sherbrooke, les activités militantes sont dynamiques entre 2007 et 2012 : une campagne contre les entreprises privées sur le campus est menée en 2009 menant à l’obtention d’un café coopératif. À l’UQO, la mobilisation se fait sentir depuis la grève de 2005, avec notamment la mobilisation contre la fermeture du café-bar étudiant coopératif en 2009 : le lieu est pris de force dans une perspective d’autogestion, alors que l’inventaire est distribué aux occupant.e.s lors d’une campagne qui dure plusieurs semaines. Toujours à l’UQO, une campagne est menée pour désaffilier l’association générale des étudiant.es de la FEUQ, alors que quelques modules de sciences sociales veulent s’affilier à l’ASSÉ. Finalement, au cégep de Valleyfield, qui était peu mobilisé avant 2011, des membres montréalais de l’ASSÉ développent des rapports directs avec le nouvel exécutif dans les mois précédant la grève, permettant un mentorat militant juste à temps pour 2012. L’imaginaire d’une tradition ouvrière combative dans la région, qui ne s’incarne pas dans une transmission réellement structurée, a tout de même amené plusieurs étudiant.e.s à vouloir s’impliquer à leur tour dans un mouvement social.

À l’inverse, dans la région de Québec, la mobilisation diminue au tournant de 2010, corrélativement à la montée de la droite radicale dans la capitale, un mouvement réactionnaire qui rejoint certains jeunes et séduit particulièrement les groupes de garçons[1]. Cette influence mène à la désaffiliation du cégep François-Xavier-Garneau de l’ASSÉ et rend difficiles les votes de grève dans les cégeps de Limoilou et de Sainte-Foy. À l’Université Laval, certaines associations modulaires se rallient à l’ASSÉ, mais elles restent minoritaires. Du côté de Drummondville, le changement de génération et le déménagement de militant.es à Montréal provoquent aussi un ressac des activités.

Dans les régions de l’est du Québec, les militant.e.s étudiant.e.s privilégient les coordinations régionales, plus indépendantes – l’affiliation nationale restant secondaire. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, différents groupes étudiants et militants s’organisent régionalement et préparent la grève en planifiant des manifestations communes dès 2010 ; ils invitent aussi des membres de l’ASSÉ à faire des camps de formation, sans nécessairement s’y affilier, privilégiant souvent la participation dans les coalitions larges. Cette dynamique saguenéenne se caractérise de plus par les liens entre étudiant.e.s, syndicats et militant.e.s écologistes, visibles lors du mouvement de solidarité avec les « lock-outés » de l’usine d’Alcan à Alma (2012) et dans les luttes contre le projet d’agrandissement du terminal maritime de Grande-Anse. On remarque aussi une implication directe du collectif anarchiste Emma Goldman qui participe à la création d’un comité autonome de grève à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). En Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent, une « zone de mobilisation » se crée, marquée par diverses manifestations, dès 2010, de Trois-Pistoles à Gaspé. Cette tendance au regroupement régional ne fonctionne pas sur la Côte-Nord ni en Abitibi-Témiscamingue, où l’excentricité géographique semble favoriser une certaine déconnexion, autant entre les individus et les villes qu’avec les réseaux nationaux. Les Hautes-Laurentides, représentées par les centres collégiaux de Mont-Tremblant et de Mont-Laurier, de petite taille, connaissent une baisse relative de la mobilisation, ne parvenant pas à former une coordination régionale forte avec les militant.es plus mobilisé.es de Sainte-Thérèse et de Saint-Jérôme qui se lient plutôt avec les associations montréalaises, malgré certaines tentatives pour faire une coordination régionale.

Ces trois tendances sont déterminantes localement dans l’émergence et le déroulement de la grève de 2012 en dehors de Montréal. Comme nous le verrons, les pratiques radicales se concentrent dans la grande région entourant Montréal (Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, Gatineau, Valleyfield, Sherbrooke), au Saguenay-Lac-Saint-Jean (Saint-Félicien, Alma, Chicoutimi) et dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie (Rimouski, Matane, Gaspé). Les zones touchées par la démobilisation – le centre du Québec notamment – verront certes quelques actions, mais n’auront pas un dynamisme régional aussi grand que dans les autres régions.

À gauche, manifestation contre les radios poubelles à Québec. Au centre, occupation du café étudiant à l’UQO.À droite, participation du collectif Emma Goldman à la marche mondiale des femmes en 2010.

Constitution d’une base militante (13 février au 22 mars)

La grève commence le 13 février 2012 et trouve un premier sommet lors de la manifestation nationale de la CLASSE du 22 mars, qui devait selon l’organisation conclure la mobilisation. Sur certains campus, le débrayage débute avec des négociations tendues pour obtenir une entente de grève avec l’administration, mais les étudiant.e.s parviennent assez rapidement à faire respecter leur droit. Après les premiers jours, les associations s’organisent pour assurer le maintien et l’élargissement du mouvement en appelant à des activités très diverses. Dans l’ensemble des régions, des manifestations se déroulent régulièrement de façon plus ou moins spontanée. Elles sont souvent suggérées lors des votes de grève ou se déroulent simplement en après-midi, après le piquetage et la levée des cours. Les grévistes organisent également des ateliers-discussions, des débats, des expositions ou encore des prestations artistiques, qui mobilisent et occupent les grévistes tout en augmentant la visibilité du mouvement et la diffusion de son message. Le piquetage des cours, la préparation d’assemblées hebdomadaires pour reconduire la grève, l’effort de mobilisation sur place, dans la région et dans les autres établissements, restent les tâches principales des grévistes, qui participent également à des actions en dehors de leur campus, à Montréal et dans leur zone régionale. Cette première séquence, assez classique pour une grève étudiante, sera suivie d’une semaine de perturbation économique du 26 au 30 mars, importante dans le développement de la base militante pour plusieurs régions, ainsi que pour la radicalisation du mouvement.

La violence politique et policière touche très tôt les militant.es de la grande région de Montréal, notamment à Saint-Jérôme et à Sainte-Thérèse. En grève depuis le 3 mars, les étudiant.e.s de Saint-Jérôme se déplacent à Montréal pour diverses actions. Le 7 mars, ils et elles se joignent à un blocage des bureaux de Loto-Québec et de la CRÉPUQ. Alors qu’une foule se regroupe devant l’édifice, le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) entame une opération violente de dispersion, à coups de matraque, de poivre de cayenne, de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes. Les étudiant.e.s, majoritairement pacifistes, sont sous le choc. Le SPVM blesse et mutile deux militant.es de Saint-Jérôme : Julie Perreault-Paiement qui est brûlée à l’épaule et au visage par l’explosion d’une grenade et Francis Grenier qui perd la vue d’un oeil en raison de l’éclat d’une grenade[2].

Le soir, une vigile est organisée à la place Émilie-Gamelin et des étudiant.e.s, chandelle à la main, sont à nouveau poivré.e.s et matraqué.e.s par le SPVM. Le lendemain, une manifestation d’une centaine de personnes est organisée à Saint-Jérôme contre la brutalité policière. La violence de l’intervention du 7 mars pousse les grévistes des établissements de Saint-Jérôme, de Lionel-Groulx et de Valleyfield à participer massivement, en envoyant chacun plusieurs autobus bien remplis, à la manifestation montréalaise contre la brutalité policière du 15 mars[3], qui rassemble pour la première fois de son histoire plus de 5000 personnes. Les manifestations des 7 et 15 mars et la participation régulière aux actions montréalaises favorisent le dynamisme militant dans ces villes de la grande couronne montréalaise, quoiqu’on remarque l’émergence d’une distinction entre celles et ceux qui privilégient les actions locales et les militant.es cherchant principalement à appuyer les actions montréalaises, plus spectaculaires et offensives.

À gauche, intervention brutale du SPVM. Au centre, manifestation de soutien à Saint-Jérôme le 8 mars.À droite, manifestation spontanée à Sainte-Thérèse, le 6 avril 2012.

Tous les moyens sont bons pour perturber l’économie (26 mars au 6 avril)

Après la manifestation du 22 mars, qui n’a pas mené à une négociation avec le gouvernement, la CLASSE lance un appel à une semaine de perturbation économique du 26 au 30 mars. Les cibles sont nombreuses : on s’attaque aux bureaux gouvernementaux, aux compagnies d’État, aux groupes ayant des liens avec le Parti libéral du Québec (PLQ) ou bénéficiant de la marchandisation du savoir. C’est au cours de cette semaine et de la suivante que se cristallisent des regroupements militants autonomes à Gatineau, Sherbrooke et Rimouski. Ces groupes agissent localement, en parallèle des structures associatives ; ils possèdent une flexibilité offensive, hors des cadres légaux et réglementaires, et rendent possible l’implication de personnes non étudiantes. La semaine de perturbation contribue aussi à l’élargissement de la base militante à Valleyfield, Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme.

À Sherbrooke, entre le 26 et le 30 mars, les actions déboulent : les étudiant.es peinturent des monuments publics et bloquent pour la première fois la route 410, une autoroute régionale essentielle. La Sûreté du Québec (SQ) remet à ce moment 60 contraventions de 494 $ chacune, pour entrave au Code de la route (Règlement 500.1). Il s’agit de la deuxième utilisation de ce règlement en 2012, qui sera appliqué une dizaine de fois au cours du conflit afin de démoraliser les manifestant.es. Dans les semaines qui suivent, les occupations à Sherbrooke ciblent les institutions gouvernementales et les groupes d’intérêt économique proches du Parti libéral, comme la chambre de commerce régionale. Au cégep, ces actions contribuent à former un noyau militant particulièrement offensif, qui ne rompt pourtant pas avec l’exécutif local ni avec les grévistes moins « radicaux ».

Cette même semaine, à Gatineau, les énergies se concentrent dans les assemblées générales de grève. Comme dans la quasi-totalité des universités au Québec (à l’exception de celle de Rimouski), ce n’est pas l’ensemble des étudiant.e.s de l’université qui sont en grève, mais bien des associations facultaires ou départementales. Certain.e.s militant.e.s de la base veulent changer cet état de fait. On appelle à un vote de grève auprès de l’Association générale étudiante de l’UQO (AGE-UQO). Réussite : le 28 mars, tout le campus tombe en grève. Fort.es de cette mobilisation victorieuse, les militant.es prévoient des actions la semaine suivante, et décident de s’attaquer prioritairement à des cibles liées à la consommation et aux loisirs. Le 3 avril, les activités du Casino du Lac-Leamy sont perturbées par une centaine de personnes qui occupent le lieu. Le lendemain, des blocages du Palais de justice et d’un bureau du ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports sont organisés, puis les succursales de la SAQ de Gatineau et de Hull sont ciblées juste avant le congé pascal. Cette dynamique renforce la combativité des militant.e.s, et favorise la création d’un comité autonome de grève distinct de l’exécutif de l’AGE-UQO, adoptant une stratégie plus combative et plus démocratique.

La Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie font courir la SQ (16 février au 23 mai)

À Rimouski et en Gaspésie, la dynamique régionale prime sur les affiliations nationales (fédératives ou asséiste), ce qui n’empêche pas certaines associations d’entrer très tôt en grève, comme le cégep de Matane qui débraie dès le 16 février. À Rimouski, l’ensemble des étudiant.e.s de l’université – une première au Québec en 2012 – tombe en grève le 27 février. Le lendemain, les grévistes érigent une barrière de neige et font une ligne de piquetage dure devant l’université, empêchant notamment le traitement des payes : en une journée, l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) reconnaît la grève. Le mouvement est subséquemment ponctué de journées de mobilisation et de manifestations, dont celle du 15 mars qui rassemble plus de 500 personnes à Rimouski, dépassant les attentes des personnes organisatrices.

Dans le cadre de la semaine de perturbation économique, les militant.e.s réalisent de nombreuses actions locales et régionales. Le 26 mars, un édifice gouvernemental et le bureau du maire de Rimouski sont ciblés ; le 27 mars, un bâtiment d’Hydro-Québec est bloqué et 150 employé.es sont empêché.e.s de rentrer au travail ; le 28 mars a lieu un nouveau blocage, cette fois on cible le bureau du ministère du Revenu, etc. Au fil du temps, les blocages se poursuivent et essaiment à Trois-Pistoles et à Gaspé et les militant.es prévoient plusieurs occupations dans une même journée afin de confondre la SQ, qui réagit de plus en plus promptement et prépare des avis d’éviction avant même les actions.

Cette stratégie atteint un sommet le 30 mars 2012 alors qu’une manifestation est organisée contre la venue de Jean Charest à Gaspé. Sachant que la SQ y serait largement déployée et que la police serait en sous-effectif en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent, les militant.e.s des différents campus se coordonnent pour que les forces de l’ordre soient débordées. Un premier groupe de grévistes part le bal en bloquant un bureau du ministère de l’Éducation à Rimouski. Au moment où la SQ arrive sur les lieux, des militant.es de Matane bloquent la route 132, empêchant toute circulation terrestre entre la Gaspésie et le reste du Québec. Le convoi policier, arrivé à Rimouski, est redéployé d’urgence afin de déloger les étudiant.es de Matane. Arrivé à Matane, il fait face à un (troisième !) problème : des étudiant.es occupent le bureau du député libéral de Trois-Pistoles. C’est la panique dans les rangs de la SQ : le bureau du député se situe dans le même bâtiment que leur poste régional, actuellement sans effectif. Les militant.e.s laissent planer la menace d’une occupation du poste de police. Peu à peu, la SQ déloge les différentes occupations, mais il s’agit certainement là une des plus importantes perturbations de la grève qu’elle vient d’affronter.

Bien que les cégeps de Matane et de Rimouski cessent la grève au début du mois d’avril, les actions et les manifestations se poursuivent dans les semaines suivantes, avant de s’essouffler vers le mois de mai, notamment en raison de l’épuisement des militant.es. Le retour en classe des étudiant.e.s gaspésien.ne.s se fait le 30 avril, puis celui des étudiant.e.s de l’UQAR, le 23 mai, peu après l’entrée en vigueur de la Loi 12. C’est la fin du mouvement dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, qui évitera les affrontements judiciaires découlant de la nouvelle législation.

À gauche, manifestation à Carleton-sur-Mer. Au centre, blocage du campus de Gaspé. À droite, barricade de neige à l’UQAR.

Feux croisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean (13 mars au 5 avril)

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on observe une déferlante d’actions en mars et au début d’avril. Depuis 2010, les militant.e.s étudiant.e.s de la région organisent, à l’image de celles et ceux de Rimouski, des manifestations régionales. Fort.e.s de cette expérience, les grévistes lancent assez tôt des actions dérangeantes en 2012. Dès le 20 février, le cégep de Saint-Félicien tombe en grève générale illimitée, suivi par plusieurs associations modulaires de l’UQAC puis du cégep d’Alma, le 19 mars. Le comité autonome d’action de l’UQAC, composé de membres de l’association générale de l’université (MAGE-UQAC) ainsi que de militant.e.s anarchistes proches du collectif Emma Goldman, organise une première action le 13 mars : une manifestation à Chicoutimi suivie de l’occupation d’une banque afin de dénoncer « les profiteurs de l’endettement généralisé ». Dans le même sens, le 15 mars, une manifestation à Saint-Félicien s’arrête à l’intérieur de plusieurs institutions financières. Le 18 mars, une manifestation de la CLASSE est organisée à Alma afin de mobiliser en vue du vote de grève prévu le lendemain. Le 19 mars, c’est le bureau du ministère de l’Éducation de Jonquière qui est occupé.

Durant la semaine du 26 au 30 mars, la répression se durcit. Le 29 mars, à l’UQAC, la direction de l’université appelle la police afin de déloger les étudiant.e.s qui bloquent l’accès aux cours : ces dernier.e.s réagissent en occupant les bureaux de l’administration. La police arrête alors plusieurs militant.e.s et les amène au poste, qui est rapidement entouré par une foule outrée. Les militant.e.s de l’UQAC sont rejoint.e.s par des grévistes de Saint-Félicien et d’Alma qui viennent de terminer une action de blocage au bureau du député libéral de Chicoutimi. La foule scande des slogans et demande la libération de leurs camarades. Soudainement, voyant une porte entrouverte, quelques militant.e.s se lancent, en vue d’occuper le poste. Un policier parvient in extremis à repousser les manifestant.e.s grâce à du poivre de Cayenne. Cet épisode et les nombreuses actions dérangeantes auront rendu visible la faiblesse du corps policier local, si bien qu’après 2012, le service de police de Saguenay se dotera d’une escouade antiémeute. Toute cette agitation du 29 mars n’empêche pas la tenue d’une manifestation de solidarité de près de 5000 personnes avec les travailleur.euse.s en lock-out de l’usine Alcan, située à Alma, le lendemain.

Au moment où les étudiant.e.s du cégep d’Alma s’apprêtent à débuter leur troisième semaine de grève, il.les affrontent une première injonction forçant le retour en classe, accordée par la Cour supérieure du Québec sous prétexte de non-respect des règlements de l’association étudiante entourant les votes de grève[4]. Les grévistes d’Alma sont largement mobilisé.e.s, car, depuis le début de la grève, un règlement suranné de leur association les oblige à être au moins 260 étudiant.e.s chaque jour sur les lignes de piquetage afin d’obtenir la levée des cours. En sus de cette obligation qui force la mobilisation, l’affrontement avec le grand nombre d’inscrit.e.s en techniques policières (25 % de l’effectif du cégep) encourage aussi l’esprit de corps des grévistes, en opposition à ce groupe naturellement marqué à droite. La menace de l’injonction provoque une hésitation chez les grévistes qui décident de ne pas appeler au blocage du cégep, tout en cherchant une solution pour poursuivre le mouvement. Afin de ne pas se mettre à risque juridiquement, l’association étudiante ne tient pas de nouveau vote de grève, mais une action est prévue pour le 2 avril : tôt le matin, les grévistes retirent les chaises et les bureaux de toutes les classes, qu’ils amoncellent sur le terrain, plus ou moins en forme de barricades. Les cours sont levés pour cette fois. Le lendemain, des militant.e.s vêtu.e.s de noir courent dans le cégep pour attirer l’attention des agents de sécurité pendant que d’autres grévistes, habillé.e.s normalement, mettent des bombes puantes dans les plafonds des classes : les cours sont à nouveau levés. La troisième journée, des étudiant.e.s du secondaire manifestent devant le palais de justice, perturbant la ville et offrant une dernière victoire aux grévistes du cégep d’Alma.

Cette première lutte contre les injonctions ne réussit malheureusement pas à empêcher le retour en classe voté en assemblée le 5 avril. Sans permission de l’administration pour tenir leur assemblée de reconduction de grève au cégep, l’association décide de l’organiser dans une église le 5 avril. Six voitures de police attendent les étudiant.es à la sortie pour les intimider. Alors qu’Alma était entrée en grève contre vents et marées, avec quelques voix séparant les « pour » des « contre », l’assemblée se prononce pour le retour en classe.

Les semaines suivantes, les manifestations continuent à Chicoutimi et à Saint-Félicien, avec notamment une occupation du pont Dubuc, mais on observe une baisse de la mobilisation régionale suite à la défaite des grévistes d’Alma. Le cégep de Jonquière et celui de Chicoutimi n’étant pas en grève générale illimitée, la situation y reste précaire. Pourtant, le mouvement étudiant dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean retrouvera sa vigueur au moment de la Loi 12 durant le mois de mai.

À gauche, grève au campus de Mont-Laurier. Au centre, action d’éclat à l’UQAC. À droite, manifestation régionale au Saguenay-Lac-St-Jean.

Luttes contre les injonctions dans le sud du Québec (13 avril au 15 mai)

Après le cas d’Alma, les injonctions deviendront une stratégie des réactionnaires allié.e.s aux administrations locales pour casser le mouvement et pour apeurer les étudiant.e.s afin de mousser le vote contre la grève. À partir du 16 avril, cette manœuvre sera un échec à chaque fois où elle sera tentée et elle aura finalement pour effet de relocaliser la lutte et parfois de remobiliser la base militante.

À Valleyfield, l’administration du cégep menace les étudiant.es d’un retour forcé en classe si la grève ne se termine pas à la mi-avril. Pour riposter à cette exigence, moins contraignant légalement qu’une injonction, l’exécutif de l’association locale, grâce à ses liens avec l’exécutif national de la CLASSE, parvient à faire converger un grand nombre de militant.e.s de Montréal et des Basses-Laurentides vers la ville du Suroît. Tôt le 13 avril, dix autobus pleins arrivent à Valleyfield et les militant.e.s tiennent tête à l’administration du cégep, alors que les policiers ne peuvent pas intervenir faute d’ordre de la cour. L’enseignement est suspendu, ainsi que le lendemain, jusqu’à ce qu’une entente soit arrachée à l’administration, qui promet de respecter la grève et de ne plus ordonner le retour en classe sans l’accord de l’association.

La semaine suivante, les grévistes de l’UQO font face à une première injonction imposant le retour en classe : l’administration entend la faire appliquer manu militari. Le comité autonome de grève de l’université, en coordination avec les étudiant.e,s du cégep, organise la résistance à partir du lundi 16 avril. L’université est occupée dès le matin et des barricades sont montées devant les portes, alors que les policiers bouclent rapidement le périmètre, empêchant toute circulation, y compris de nourriture, entre l’extérieur et l’intérieur. En fin d’après-midi, les occupant.e.s et l’administration trouvent une entente : les barricades comme les cours sont levés et personne n’est arrêté. Le lendemain, les grévistes libèrent des criquets dans l’université et glissent du poisson bien odorant dans les plafonds des classes, afin de perturber les activités académiques et de faire à nouveau lever les cours. Ces actions sont suivies d’une manifestation interne. La journée de mercredi voit une montée en tension, alors que nombre de grévistes débarquent d’autres villes pour supporter leurs camarades de Gatineau et que la police antiémeute est présente. Une manifestation de perturbation tourne au vinaigre : plus de cent personnes sont arrêtées et reçoivent des amendes d’environ 500 $ chacune en vertu du Règlement routier 500.1.

La pression policière s’amplifie durant cette semaine. Dès mardi, on voit plusieurs cas de profilage : les personnes portant un carré rouge, un symbole d’appui à la grève qui était apparu un peu avant la grève de 2005, sont escortées par les forces policières en dehors du campus, professeur.e.s compris.es. Le jeudi, une manifestation de perturbation est organisée au centre-ville de Gatineau avant de se diriger vers l’université, où un grand nombre de militant.e.s réussit à s’introduire par une porte qui semble sans surveillance… Malheureusement, il s’agit d’un stratagème policier : en quelques minutes, la police arrête plus de 150 manifestant.es coincé.es dans la cafétéria, en plus de brutaliser plusieurs personnes à l’extérieur et à l’intérieur, dont un homme âgé qui est détenu avec une grave blessure crânienne. Les arrêté.e.s sont amené.e.s au poste de police et détenu.e.s – sans soins, sans nourriture et sans accès à des toilettes – jusqu’à tard dans la nuit[5]. La brutalité de la répression et sa large médiatisation mettent finalement la direction du cégep sur la sellette : l’application de l’injonction n’est pas reconduite la semaine suivante et la grève peut se poursuivre, mais au prix d’une judiciarisation de nombreux.ses militant.es, dont plusieurs ne peuvent plus, par ordre de la cour, s’approcher de l’UQO ou du centre-ville de Gatineau.

Au cégep de Sherbrooke, une injonction oblige le retour en classe à partir du 30 avril. Craignant une répression semblable à celle vécue à l’UQO, les cégépien.ne.s cherchent une stratégie pour effrayer la direction afin que celle-ci refuse de faire appliquer l’injonction. Au matin, les grévistes masqué.e.s bloquent toutes les portes du cégep et affrontent quelques étudiant.e.s réactionnaires qui tentent de rentrer par tous les moyens. L’administration, qui craint elle aussi une violence comme celle vécue à l’UQO, lève tout de suite les cours et décide de ne plus appliquer l’injonction. Dans l’enthousiasme de cette victoire, les étudiant.e.s partent en manifestation. Quelques minutes plus tard, une camionnette blanche s’arrête à côté du convoi : un groupe d’hommes surgit du véhicule et enlève un manifestant, traumatisant les personnes présentes. Cette attaque, qui se révèle être une forme particulière d’opération policière, marque profondément les militant.es sherbrookois.es, avec comme conséquence une opposition plus farouche envers la police.

Au Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse, la tension est forte le vendredi 11 mai et le lundi 14 mai. Des militant.e.s, largement masqué.e.s et préparé.e.s, aidé.e.s par plusieurs enseignant.e.s forment une ligne de piquetage dure et des barricades sont érigées, alors que la présence policière se fait lourdement sentir bien qu’elle n’intervienne pas. La directrice du cégep, liée au Parti libéral, décide de porter plainte contre la police locale pour sa soi-disant inaction contre les grévistes et demande l’intervention de la police provinciale. Le 15 mai, une centaine de policiers antiémeutes de la SQ arrive au cégep, faisant face à des centaines d’étudiant.e.s, d’enseignant.e.s et de citoyen.ne.s solidaires, notamment des parents. La police ouvre les hostilités à coups de matraque et de gaz lacrymogène, sous les applaudissements des étudiant.e.s opposé.e.s à la grève. Les entrées sont finalement dégagées, mais aucun cours n’est donné : le syndicat des enseignant.e.s refuse le travail dans un tel contexte de violence étatique.

À gauche, confrontation avec des étudiants réactionnaires à Valleyfield. Au centre, mobilisation contre l’injonction à Sherbrooke. À droite, confrontations violentes et organisées à Ste-Thérèse.

La grève est populaire : manifestations nocturnes et loi spéciale (25 avril au 22 mai)

Le 25 avril, les négociations sont rompues entre les trois associations étudiantes nationales (FEUQ, FECQ et CLASSE) et le gouvernement libéral, en conséquence de quoi a lieu une « Ostie de grosse manif de soir » à Montréal visant à dénoncer la fourberie des dirigeant.es. Un grand nombre de militant.es des cégeps Lionel-Groulx, de Saint-Jérôme et de Valleyfield y participent, alors que des grévistes de Sherbrooke, de Gatineau et de Rimouski organisent des manifestations nocturnes spontanées dans leur ville. On constate, à partir de ce moment, une concentration de l’activité des militant.e.s venant des villes périphériques à Montréal dans la métropole, avec un relatif abandon des actions locales : seule exception, une tentative de former une assemblée citoyenne jérômienne. Des rencontres sont organisées à la Place de la Gare, mais sans arriver à se pérenniser. À Gatineau, une nouvelle manifestation nocturne a lieu le 27 avril, une pratique reprise régulièrement durant le mois de mai, caractérisée par une forte opposition à la répression policière qui a marqué les grévistes à la mi-avril. Alors que la grève avait été relativement paisible à Trois-Rivières, deux grandes manifestations nocturnes sont organisées, le 27 avril et le 3 mai, dans un climat d’« écœurantite » face au mépris gouvernemental. Dans ce contexte de colère, le 4 mai, le congrès du Parti libéral à Victoriaville est attaqué par des étudiant.es venu.es des quatre coins de la province : la violence policière déployée à ce moment-là marque d’ailleurs les esprits, principalement des gens de Victoriaville et de Montréal, qui connaissent plusieurs blessé.es graves.

Des manifestations nocturnes contre la « loi spéciale » (Loi 12) sont organisées régulièrement tout au long du mois de mai à Sherbrooke, mais aussi à Jonquière et à Chicoutimi.

À partir du 19 mai, des manifestations de casseroles, animées par des citoyen.nes appuyant le mouvement étudiant et dénonçant la répression antidémocratique de l’État, émergent un peu partout au Québec. Initialement prévues comme un mouvement où l’ensemble de la population cogne sur ses instruments de cuisine du haut de son balcon, le mouvement des casseroles en vient de plus en plus à adopter le modus operandi des manifestations nocturnes, à savoir un rassemblement chaque jour au même endroit, suivi d’une longue déambulation sans itinéraire préétabli. À l’orée de l’été, le mouvement, tant étudiant que populaire, montréalais comme régional, commence à s’essouffler. Si la CLASSE lance une campagne estivale afin d’élargir le mouvement de grève en mouvement populaire, l’annonce d’élections provinciales pour le 4 septembre sonne le glas du mouvement. La grande majorité des grévistes et des contestataires reportent leurs activités et leurs espoirs sur l’électoralisme bourgeois. Mal leur en pris, puisque le Parti québécois élu, bien qu’il ait suspendu la Loi 12 et l’augmentation des frais de scolarité pour quelques mois, a dirigé le Québec de manière néolibérale de 2012 à 2014… coupant dans les crédits d’impôt et imposant une nouvelle hausse des frais de scolarité dès février 2013, la cause même du mouvement de débrayage de 2012 !

À gauche, manifestation de soir à Montréal. Au centre, participation opportuniste de Pauline Marois, Gilles Duceppe et autres figures des mouvances indépendantistes. À droite, manifestation de soir à Chicoutimi.

À la suite de 2012

La réduction du mouvement aux enjeux électoraux puis le retour en classe provoque de grandes déceptions chez les militant.e.s en région. La grève n’a pas mené pas à la création d’organisations politiques comme plusieurs l’auraient souhaité. Beaucoup de militant.e.s déménagent à Montréal ou cessent leurs implications. Un éphémère collectif anarchiste, Le Pavé, voit le jour à Sherbrooke alors que le collectif Emma Goldman retrouve un nouveau souffle après cette grève, mais sans plus. Dans le mouvement étudiant, la grève de 2012 a permis la création d’une tradition militante à l’UQO, surtout dans les modules de travail social et de soins infirmiers, qui explique le dynamisme de la grève des stages (2016-2019) en Outaouais.

À Valleyfield, la grève a fait du cégep un haut lieu de l’organisation asséiste (jusqu’à la disparition de celle-ci en 2019), tandis qu’à Rimouski et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle a mené l’UQAR à se désaffilier de la FEUQ et le cégep de Saint-Félicien à joindre l’ASSÉ, dans un mouvement de « gauchisation » des associations de cette région.

Pour les militant.e.s, la fin abrupte de la grève reste difficile à comprendre dix ans plus tard. La tournée de la CLASSE à l’été 2012 semble avoir eu un effet mitigé et, plutôt que de renforcer les bases locales, elle aurait créé un attentisme envers la direction nationale, qu’on ne voyait pas plus tôt, en mars, avril ou mai. Le récit de la grève proposé à l’été, mettant à l’avant-plan l’organisation nationale et « le peuple » négociant avec l’État et le forçant à déclencher des élections, ne semble pas avoir trouvé un écho auprès des militant.e.s de région, notamment chez les plus radicaux. Ce récit unitaire s’est fait au détriment de la mise en récit et de la prise de conscience de l’auto-organisation réelle, des soulèvements combatifs et des solidarités locales qui ont essaimés durant la grève. En 2012, les bases locales sont devenues sujets de la lutte. Elles se sont données leurs propres mandats. Elles n’étaient pas « à venir », mais déjà là.

Notes

[1] La forte répression policière caractérisée par des violences sexistes, l’idéologie masculiniste omniprésente dans les radios-poubelles et la montée de la droite structurée autour de « gangs de gars » sur les campus pourraient expliquer pourquoi la grève de 2012 dans la région de Québec est marquée par un nombre important d’actions féministes, ainsi que par le leadership des femmes : la lutte contre la droite conservatrice et patriarcale trouve alors un lieu d’expression.

[2] Ce premier mutilé de grève inspirera une chanson de Mise en demeure : https://www.youtube.com/watch?v=u5fayzWu0HU

[3] Durant cette manifestation, les policiers débutent leur opération de dispersion en lançant des grenades assourdissantes, encore une fois au niveau de la tête, au moment où les manifestant.es passent devant les bureaux de Loto-Québec…

[4] Cette première injonction à Alma est aussi la première accordée au Québec durant la grève étudiante de 2012.

[5] Un arbitraire et une violence policière qui rappelle, pour les militant.es plus âgé.es, les sévices subis lors du contre-somment de Toronto en 2010. Un procès en dommages-intérêts est d’ailleurs toujours en cours contre le Service de police de la ville de Gatineau pour ces faits d’avril 2012