Au courant de l’année 2022 est apparue au Québec une nouvelle « organisation politique » séparatiste à caractère ultranationaliste baptisée Nouvelle Alliance (NA), en référence assumée à l’Alliance Laurentienne, une association d’extrême droite animée entre 1957 et 1963 par l’auteur et militant réactionnaire Raymond Barbeau (1930-1992)[i].

Depuis sa création, NA a mené à Montréal et ailleurs au Québec une série d’actions (commémorations solennelles, campagnes d’affichage, accrochages de bannières, veille au flambeau, etc. Voir l’annexe pour une liste non exhaustive des actions.) rappelant directement le modus operandi privilégié au cours des dernières années par d’autres formations d’extrême droite, comme le groupe néofasciste Atalante Québec et l’éphémère Front canadien-français (FCF). Les membres fondateurs et principaux militants de Nouvelle Alliance sont d’ailleurs d’anciens membres de ce dernier groupuscule, proche émule des cercles ultracatholiques fascisants du Québec, ce qui n’a bien sûr rien d’une coïncidence, quoi qu’en disent les principaux intéressés.

En octobre dernier, le média indépendant Pivot.media faisait paraître un excellent article sur Nouvelle Alliance (que nous vous encourageons fortement à consulter) exposant certaines des contradictions qui caractérisent le groupe.

Une prétention en particulier relevée dans cet article nous semble à la fois hautement saugrenue et digne d’une étude plus attentive : celle voulant que Nouvelle Alliance ne soit « ni de droite ni de gauche ». Cette affirmation, comme nous le verrons, n’a jamais vraiment résisté à l’épreuve des faits, mais un développement récent est venu la disqualifier sans appel. Le 16 février dernier, les militants de NA ont mené une action devant le bureau du ministre fédéral de l’Immigration en y déployant une bannière déplorant une prétendue « subversion migratoire », reprenant une obsession centrale de l’extrême droite, ainsi que la revendication nationaliste classique des « pleins pouvoirs » en matière d’immigration. Quatre jours plus tard, ils doublaient la mise en mettant en ligne une vidéo dénonçant « l’immigrationnisme », en soi un terme forgé par l’extrême droite en France et repris depuis par la droite libérale, la « submersion » migratoire ainsi que le « remplacement » de population, en référence voilée à la thèse du « grand remplacement », une autre affabulation développée au sein de l’extrême droite française.

On le voit bien, malgré sa prétention d’être « ni de droite ni de gauche », NA met de l’avant dans cette séquence d’actions un message qui reprend le vocabulaire de l’extrême droite française, lequel est également en vogue dans les cercles d’extrême droite européen et nord-américain. Ce cadre référentiel « nationaliste » (au sens euphémistique cher aux mouvements identitaires, fascistes et néonazis) explique aussi sans doute la popularité du groupuscule sur les médias sociaux auprès de très nombreux groupes et individus clairement affichés à l’extrême droite.

Le présent article a pour objet de démystifier une fois pour toutes la notion voulant que cette organisation soit politiquement neutre ou inoffensive, de démontrer qu’elle s’inscrit de plain-pied dans l’extrême droite contemporaine, de mettre en garde les jeunes militant·es indépendantistes qui, peut-être par naïveté, seraient tenté·es de succomber à leurs discours, et surtout, d’alerter la communauté au danger qu’elle pose afin de faire efficacement barrage à toute tentative d’infiltration des milieux progressistes.

—> Qui sont les principaux militants de Nouvelle Alliance?

***

Nouvelle Alliance jusqu’à présent…

Dans le but avoué « d’apporter la lutte pour l’indépendance dans la rue », Nouvelle Alliance se présente comme une sorte d’avant-garde séparatiste militante et adopte une mise en scène qui n’est pas sans rappeler les rituels de l’extrême droite historique, voire du néofascisme contemporain. Ses militants, presque exclusivement des jeunes hommes – et ce n’est pas fortuit –, semblent soucieux de projeter une apparence conservatrice classique, combinant des codes hypermasculins traditionnels (costumes coupés, apparence soignée, etc.) et une esthétique reprise en partie des mouvements de droite radicale (manteaux d’aviateurs ornés de l’emblème de l’organisation, veillée au flambeau, éléments pyrotechniques, etc.). Ils empruntent aux mêmes précurseurs leur allure bizarrement austère, leur posture quasi militaire et leur ton exagérément grave, souvent catastrophiste.

10 septembre 2023 – Hommage à Montcalm, avec flambeaux et drapeaux du Québec.

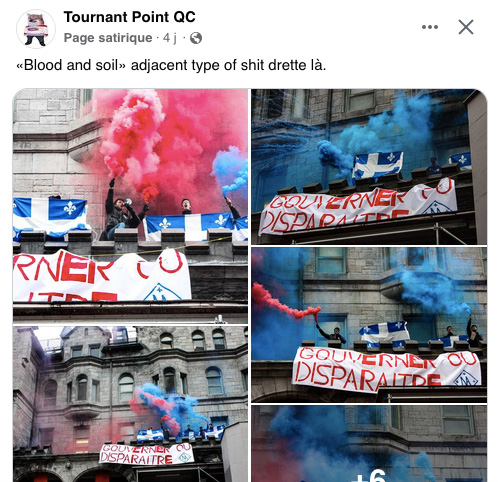

23 avril 2023 – Accrochage d’une bannière « Gouverner ou disparaître » avec drapeaux du Québec et fumigènes sur le Pollack Concert Hall de l’Université McGill.

26 novembre 2022 – Rassemblement à Saint-Denis-sur-Richelieu en l’honneur des patriotes.

22 mai 2023 – Manifestation pour la Journée nationale des patriotes.

15 Octobre 2022 – Accrochage d’une bannière « Je suis séparatiste » sur l’autoroute Décarie, dans une circonscription à majorité anglophone.

En plus de ces manifestations ostentatoires, il est avéré que les principaux militants de NA descendent directement de l’éphémère Front canadien-français, dont nous avons démontré les liens étroits avec l’extrême droite québécoise par sa proximité avec des individus comme Alexandre Cormier Denis et Philippe Plamondon (Nomos.tv, Horizon Québec actuel), Étienne Dumas (Mouvement tradition Québec) et la Fédération des Québécois de souche. En plus de l’Alliance Laurentienne de Raymond Barbeau, NA s’inspire aussi, de manière moins transparente, du journal La Nation de Paul Bouchard et des Jeunesses patriotes des frères Walter et Dostaler O’Leary, deux autres précurseurs « séparatistes » d’inspiration fasciste (ou « corporatistes ») et du Centre d’information nationale (CIN) de Robert Rumilly, en plus de faire régulièrement appel à la mémoire du chanoine Lionel Groulx, connu pour ses prises de position réactionnaires et son antisémitisme explicite. On devine aussi parmi leurs inspirations militantes des projets moins marqués à droite, comme le FLQ, les Chevaliers de l’Indépendance, le Mouvement de libération nationale du Québec (MLNQ) de Raymond Villeneuve et le Réseau de Résistance du Québécois (RRQ).

Action du Front canadien-français au printemps 2019, au monument à Dollard des Ormeaux, à Montréal. À l’avant-plan, François Gervais et Suleyman Ennakhili, aujourd’hui militants de Nouvelle Alliance.

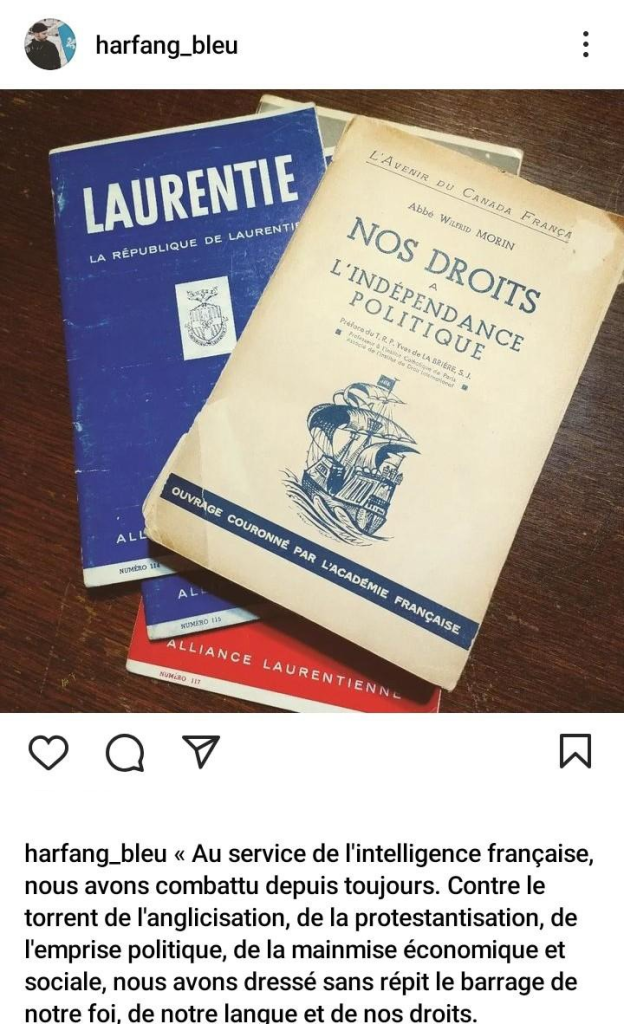

Le « cœur laurentien » est une référence à l’Alliance Laurentienne et au journal Laurentie, une inspiration directe de Nouvelle Alliance.

Jean-Philippe Desjardins Warren, étudiant en histoire, est à l’évidence un leader organique de Nouvelle Alliance. Il est aussi le militant du groupe le plus marqué à l’extrême droite. Il relaie ici des copies du journal Laurentie et un livre de l’abbé Wilfrid Laurin, dont les fondateurs de l’Alliance Laurentienne se voulaient les continuateurs.

Le chanoine Lionel Groulx est une référence constante de Nouvelle Alliance, comme il l’était pour le Front candadien-français. Il est ici juxtaposé à des militants indépendantistes des années 1960.

Le slogan « Je suis séparatiste », évoque notamment (mais pas que) le projet politique (fasciste) du journal La Nation, de Paul Bouchard.

Nouvelle Alliance force ici un rapprochement entre Lionel Groulx (réactionnaire) et le syndicaliste Michel Chartrand (progressiste), que presque tout opposait sur le plan social. Cette image à elle seule reflète parfaitement l’impossibilité catégorique de la synthèse que NA dit vouloir opérer.

En outre, un examen rapide de leurs plateformes de médias sociaux (ici sur Instagram, là sur Twitter/X) révèle un très grand nombre de sympathisants (groupes et individus) identifiés à l’extrême droite, affichant par exemple des symboles du fascisme, des courants identitaires européens, de l’ultranationalisme ou du nationalisme blanc, de l’Alt-Right, etc. Il faudrait être bien naïf pour croire que la convergence de tous ces éléments relève du hasard et de la coïncidence.

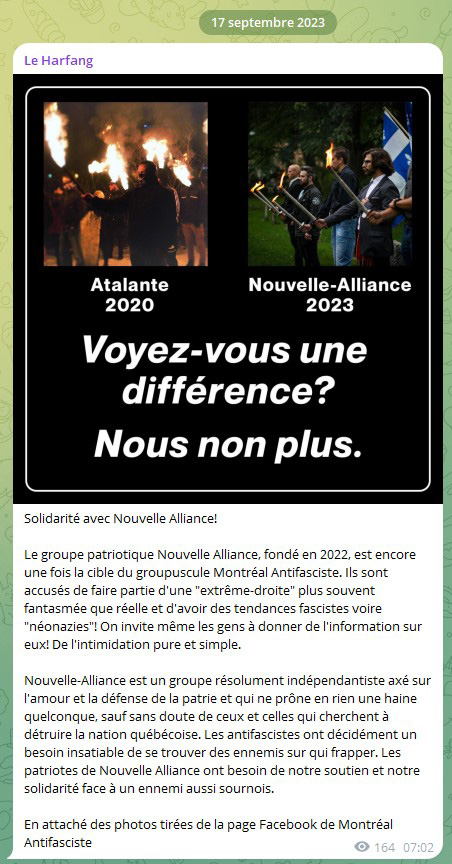

Les animateurs du journal Le Harfang (l’organe de la Fédération des Québécois de souche) ne s’y trompent pas : Nouvelle Alliance n’est rien de plus qu’un inoffensif regroupement de patriotes! C’est pourquoi ces fascistes notoires leur témoignent toute leur solidarité!

Les frasques de Nouvelle Alliance leur ont attiré une certaine attention sur les médias sociaux, au-delà de leur cercle de sympathie.

Bien dit…

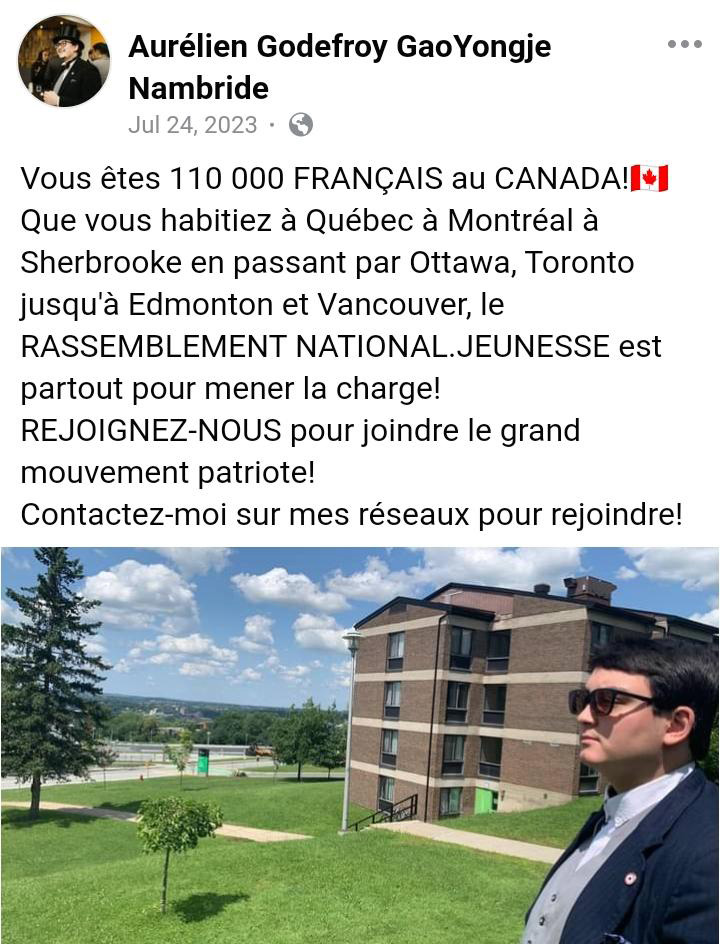

L’un des membres les plus flamboyants de NA, Aurélien Nambride, affiche quant à lui sa fierté de représenter au Québec le Rassemblement National (RN, anciennement Front National), une formation dont il est peut-être inutile de rappeler qu’elle a été fondée par d’anciens nazis et qui, malgré tous les efforts de « dédiabolisation » déployés au fil des ans, est à tout jamais ancrée dans l’univers culturel et politique néofasciste. Nambride ne cache pas non plus son admiration pour le parti Alternative für Deutschland (AfD), une autre formation résolument campée à l’extrême droite (vois le clip vidéo ci-dessous).

Le militant de Nouvelle Alliance, Aurélien Nambride, dit représenter l’aile jeunesse du Rassemblement National au Québec.

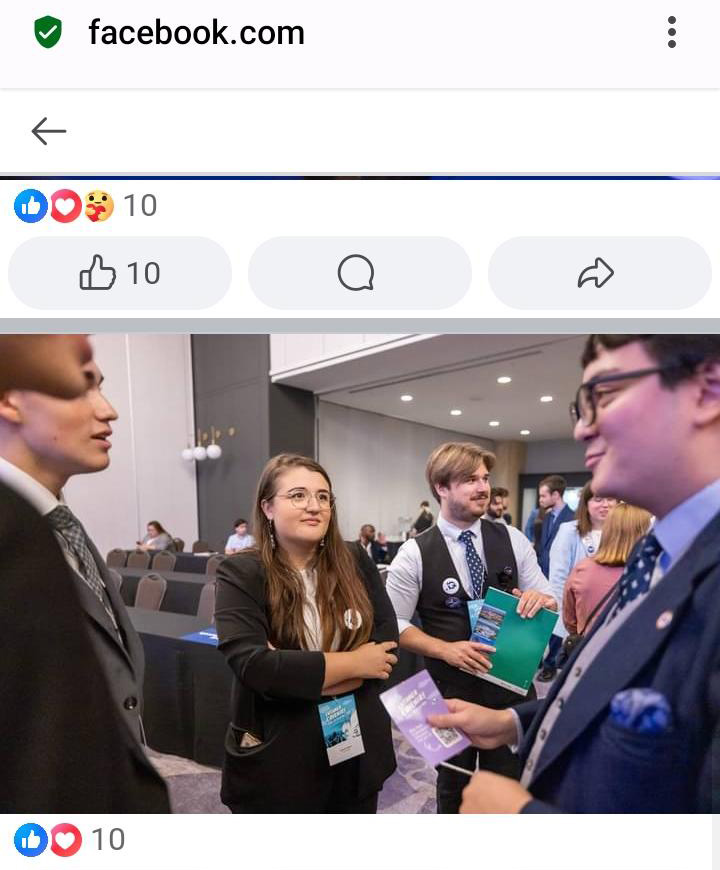

Aurélien Nambride est un habitué des congrès de l’aile jeunesse du Parti Québécois. À notre connaissance, le PQ n’a jamais pris acte des invitations qui lui ont été lancées à prendre ses distances d’avec ce petit facho.

—> Qui sont les principaux militants de Nouvelle Alliance?

Faux-culs et faux-semblants… le gaslighting comme stratégie politique

Les militants de NA insistent donc pour répéter à qui veut l’entendre qu’ils ne sont « ni de droite ni de gauche[iii] ». Pourquoi ce faux-fuyant? Ça ne devrait pourtant pas être bien compliqué pour ces jeunes réactionnaires de s’affirmer franchement pour ce qu’ils sont effectivement, plutôt que de louvoyer et de s’incruster dans un pitoyable déni. C’est on ne peut plus hypocrite pour une organisation de porter aussi clairement sur sa manche un projet politique, de le nier en même temps, puis de prétendre vouloir rapprocher les nationalismes par-delà la « gauche » et la droite afin de réaliser l’indépendance autour d’un projet à définir ultérieurement. Il est important de le reconnaître, puisque le procédé lui-même cherche à faire croire qu’ils n’ont pas d’intention ultérieure, qu’ils ne mettent pas eux-mêmes de l’avant une vision politique à laquelle ils voudraient faire éventuellement conformer « le pays » réalisé.

À notre avis, cette défilade repose sur une confusion délibérée, stratégique, des genres politiques : une redéfinition confusionniste des catégories « gauche » et « droite », assortie d’un gaslighting systématique (c.-à-d. que ce que l’on voit et perçoit par nos sens et notre raisonnement serait en réalité tout autre chose; il nous faudrait les croire sur parole!), visant à ouvrir sur la droite le faisceau des idées politiques acceptables (la fenêtre d’ Overton) dans le champ indépendantiste.

C’est essentiellement le même procédé qu’emploie systématiquement l’idéologue Mathieu Bock Côté à une échelle beaucoup plus grande. C’est en fait toute la thèse de son dernier livre[iv], qui semble précisément mis au point pour outiller conceptuellement la nouvelle génération de nationalistes réactionnaires que représente Nouvelle Alliance. MBC y répète par exemple – comme il le fait sur toutes ses tribunes – que l’extrême droite est une catégorie « fantomatique » que fabuleraient aujourd’hui le « régime diversitaire » dominant, qu’il assimile carrément à l’antifascisme[v]! Ce dernier, explique MBC, aurait en quelque sorte inventé la catégorie « extrême droite » dès les années 1920, non pas en premier lieu pour s’opposer à la montée du fascisme en tant que tel, mais pour diaboliser tous les ennemis du communisme en les regroupant sous une même étiquette!

« On en arrive ici au cœur de la thèse du présent ouvrage : ce n’est pas “l’extrême droite”, entité politique fantomatique et catégorie indéfinissable, qui menace notre démocratie, mais bien plutôt l’usage que le régime diversitaire fait du concept d’extrême droite pour frapper d’interdit, censurer ou fasciser toute forme de dissidence[vi]. (…) Au fond des choses, on retrouve ici la logique de l’antifascisme, qui conditionne profondément l’imaginaire politique démocratique, et structure encore son rapport au conservatisme. L’histoire de l’antifascisme n’est pas d’abord l’histoire de la lutte contre le fascisme mais celle de l’assimilation au fascisme des adversaires du communisme, et même du socialisme. (…) L’antifascisme dès son apparition, a d’abord eu pour fonction de désigner ceux qui s’opposaient résolument au communisme non pas en affirmant qu’il allait trop loin, tout en reconnaissant la noblesse de ses idéaux, mais bien parce qu’ils le rejetaient fondamentalement[vii]. »

Voilà un révisionnisme qui ne manque pas d’audace, quand on sait que le fascisme s’est d’abord et avant tout défini par son opposition au communisme, qui le précédait de plusieurs décennies et menaçait alors tangiblement l’ordre capitaliste un peu partout en Occident! De là à prétendre que le fascisme n’a jamais vraiment existé que dans l’œil de ses ennemis, il n’y a qu’un pas, que MBC franchit allègrement. Comme si ces mouvements politiques ne faisaient pas depuis maintenant un siècle l’objet de vastes champs d’études historiques et sociologiques, et comme si les résurgences contemporaines de l’extrême droite – de la Nouvelle Droite européenne à l’Alt-Right étatsunienne, en passant par les mouvances néonazies et les partis de droite radicale – n’avaient aucune substance réelle et n’étaient que le fruit d’une imagination communiste délirante!

Si l’étiquette peut effectivement être employée pour circonscrire un ennemi politique, de 1) c’est un procédé dont MBC fait lui-même abondamment usage (il qualifie par exemple ses ennemis de « wokes » ou Québec Solidaire de parti de « gauche radicale » pour mieux les disqualifier), et qu’il ne peut donc reprocher à personne, et de 2) il est absolument malhonnête de réduire l’emploi du terme à ce seul usage. L’extrême droite n’est d’ailleurs pas plus « indéfinissable » qu’elle est fantomatique. Au contraire, même sans être sociologue patenté ou sans se limiter aux sources de la gauche radicale, on peut sans difficulté en trouver des définitions raisonnablement consensuelles. Contentons-nous pour l’exercice de consulter la rubrique Wikipedia pour « extrême droite », qui est une source aussi légitime qu’une autre et regorge de références pour quiconque souhaite creuser la question davantage. MBC, qui est lui-même un des principaux passeurs des idées d’extrême droite dans des médias privés les plus consultés, écoutés et regardés au Québec, en plus de jouer un rôle considérable en France comme faire-valoir des formations d’extrême droite (le Rassemblent national et le parti Reconquête d’Éric Zemmour) sur les plateformes que contrôle le multimilliardaire ultracatholique Vincent Bolloré, ferait peut-être mieux de potasser ses définitions plutôt que de dire de la marde. À moins bien sûr que « the marde is the medium » et qu’il ne s’agisse en fait que d’un moyen pour lui d’empoisonner le puits et de favoriser systématiquement la résurgence de l’extrême droite dans les sociétés où il exerce son influence toxique. Toujours en le niant farouchement, évidemment.

L’une des innombrables chroniques de Mathieu Bock Côté où il donne la preuve qu’il vit dans un monde imaginaire.

Quoi qu’en disent les principaux intéressés, le rejet plus ou moins radical de l’immigration[viii] est un point commun à tous les mouvements d’extrême droite, et c’est un élément de discours central de presque tous les groupes et individus mentionnés dans cet article jusqu’ici[ix]. C’est en tous cas une obsession maladive de Mathieu Bock Côté et, manifestement, une préoccupation majeure de Nouvelle Alliance, comme nous le verrons plus loin.

Nous avançons ici l’hypothèse que les militants de Nouvelle Alliance forment en fait une espèce de « jeunesse bockcôtéienne » qui ne dit pas son nom; on retrouve chez eux comme chez l’autre le même déni confusionniste, le même gaslighting corolaire, le même nationalisme faussement libéral et le même jupon fascisant dépassant des mêmes atours bourgeois tenant de la même coquetterie rétrograde. La principale différence entre eux est la volonté exprimée par le jeune groupuscule de faire sortir le nationalisme (ou la « lutte pour l’indépendance ») dans la rue, ce qu’on ne peut certes pas reprocher à MBC[x]. Nouvelle Alliance est pour ainsi dire l’inévitable incarnation des idées que propage Mathieu Bock-Côté (et d’autres comme lui) depuis une quinzaine d’années, mais sur un mode militant reprenant les recettes déjà employées par des formations plus ou moins fascisantes, comme Atalante Québec, elles mêmes inspirées d’initiatives similaires en Europe (voir CasaPound, Groupe Union Défense, etc.).

L’essentiel à retenir ici est que sous une rhétorique faussement neutre, et en dépit du gaslighting qui sous-tend toute la démarche, NA est sans conteste une initiative rangée loin sur la droite du spectre politique et dont le projet immédiat est précisément de tirer le milieu nationaliste québécois vers la droite, notamment par une stratégie entriste dans les formations politiques traditionnelles comme le Parti Québécois et le Bloc Québécois. En se disant « ni de droite ni de gauche », elle cherche sans doute en partie à attirer vers elle des militant·es indépendantistes aux penchants progressistes, mais plus qu’un appel du pied aux « nationalistes de gauche », l’intention réelle de cette confusion cultivée est de consolider le bloc de droite en favorisant une tolérance accrue des éléments de discours de l’extrême droite nationaliste (notamment sur la question de l’immigration et de l’évolution démographique) parmi les segments conservateurs plus classiques ou libéraux. Le but visé est en réalité une tolérance mutuelle entre la droite traditionnelle et l’extrême droite et une normalisation culturelle de cette dernière de manière plus générale, qui doit à terme se traduire par des transformations politiques sur le plan institutionnel.

Le militant de Nouvelle Alliance, Émile Coderre, est visiblement très impliqué au Bloc Québécois. Il annonce ici son intégration à l’équipe du député bloquiste Martin Champoux.

Les militants de Nouvelle Alliance participent régulièrement aux congrès de l’aile jeunesse du Parti Québécois.

Plusieurs militants de Nouvelle Alliance au congrès du Comité national des jeunes du du Parti Québécois, en août 2023.

Ça n’est pas d’hier que les militants de Nouvelle Alliance visent à se rapprocher du Parti Québécois… Les voici avec Pascal Bérubé en 2019.

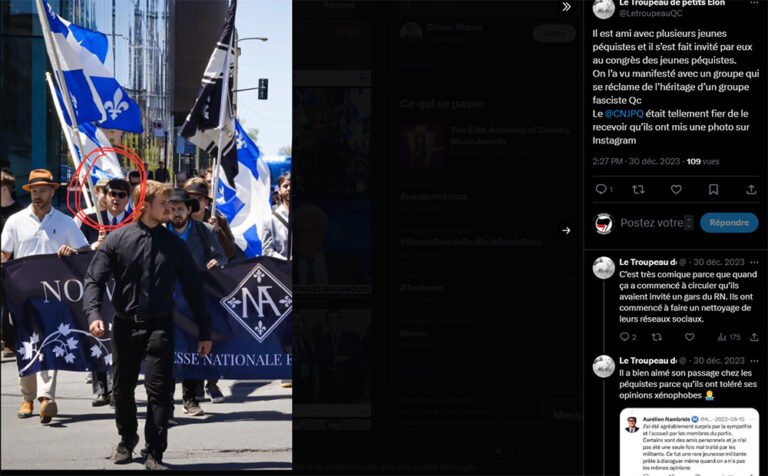

Le sympathique compte Twitter/X Le troupeau de petits Elon cherche depuis longtemps à attirer l’attention sur les tentatives par les militants de Nouvelle Alliance d’infilter les instances du Parti Québécois.

À certains égards, le pseudo-centrisme droitisant du régime politique actuel représente déjà une synthèse du libéralisme économique dominant et du repli identitaire que prônent des formations comme NA. La rivalité dans l’outrage observée ces derniers temps entre la Coalition Avenir Québec et le Parti Québécois sur diverses questions liées à l’immigration (généralement rabattues sur les seuils et la « capacité d’accueil ») donne à penser que le contexte actuel est particulièrement favorable à cette dérive[xi].

Et que propose concrètement cette soi-disant nouvelle alliance?

NA dit vouloir réaliser l’indépendance dans les plus brefs délais avant de définir un projet démocratique pour un Québec indépendant, au lieu de d’abord définir un projet pour le réaliser de manière démocratique par la suite. Autrement dit : faisons l’indépendance aujourd’hui, et le processus lui-même s’occupera de définir ce que cela implique concrètement. On ne peut donc inférer le genre de pays que ces messieurs aspirent à créer que sur la base de leurs influences, de leurs filiations, du milieu dans lequel ils opèrent et enfin, des positions qu’affiche plus ou moins ouvertement l’organisation.

Sur le plan de l’immigration et de la future composition de la société québécoise, l’affaire est entendue. Le nationalisme de repli identitaire que met de l’avant Nouvelle Alliance revendique explicitement un droit de priorité et de supériorité nationale de la majorité historique québécoise de souche canadienne française. De sa récente vidéo, qui recycle sur un mode paranoïaque la sempiternelle revendication nationaliste du rapatriement des « pleins pouvoirs » en matière d’immigration, on comprend qu’implicitement, le groupe milite en fait pour une réduction drastique de l’immigration dans le but de préserver la prédominance démographique de cette majorité historique. Dans l’éventualité où une telle « organisation politique » ou une autre formation inspirée par celle-ci venait à imposer son programme, il va sans dire qu’elle prendrait des mesures draconiennes pour restreindre l’immigration de manière générale, voire la freiner tout à fait, avec ce que cela implique de conséquences.

Capture d’écran tirée de la vidéo anti-immigration mise en ligne par Nouvelle Alliance le 20 février 2024.

Transcription de la vidéo

« Le 25 janvier dernier, le Québec a franchi la barre des 9 millions d’habitants. Qu’on se le dise, cette montée de la population est loin d’être un second baby-boom. Depuis trop longtemps, le Canada cherche à accomplir son utopie postnationale par une immigration toujours plus intensive.

Bien qu’on nous assure le contraire à Ottawa, c’est bel et bien la mise en œuvre des plans du « Century Initiative », qui se joue devant nous : faire du Canada un pays de 100 millions d’habitants en 2100.

Les élites politiques, économiques et médiatiques canadiennes ambitionnent d’aller au-delà de l’État-Nation pour devenir le premier pays sans attachement identitaire.

S’il s’agit du but premier de cette immigration de masse, elle en cache pourtant un autre : faire diminuer notre poids démographique et notre influence politique pour en finir avec nos revendications nationales. Cette tactique n’est pas nouvelle. Elle est directement héritée du Rapport Durham : diluer une population insoumise en la remplaçant par une autre qui sera fidèle au régime. Un truc vieux comme le monde. Un calcul froid et machiavélique. On n’est pas dupe : la démographie fait l’histoire. Notre nombre est notre force.

Quand sera-t-il de l’avenir culturel du Québec? Qu’en sera-t-il de la majorité canadienne française ? Si rien n’est fait pour renverser la tendance, ça sera un point de non-retour. Nous deviendrons une minorité sur la terre de nos pères, car c’est une véritable submersion qui se produit sous nos yeux.

Notre génération doit avoir le courage de nommer le réel tel qu’il se présente à nous, sans haine, dans une démarche constructive, et chiffres à l’appui.

On le fait par devoir citoyen, mais aussi pour laisser à nos enfants un endroit où ils demeureront maîtres chez-eux.

Il ne s’agit pas de condamner personnellement les gens qui sont nouvellement arrivés au Québec. Ce qu’on dénonce, c’est l’immigrationisme comme modèle de développement socioéconomique et ceux qui s’en servent comme outil politique.

Si on veut être pleinement maître de nos frontières et de nos politiques d’immigration, une seule solution s’impose : l’indépendance du Québec, maintenant, pendant qu’il en est encore temps. »

NA s’inscrit ici dans la longue histoire des récriminations au fédéral en matière d’immigration et reprend volontiers à son compte la théorie du complot voulant que le méchant Canada « inonde » le Québec d’immigrants « fidèles au régime » pour étouffer les aspirations du peuple québécois à sa souveraineté politique. Quand une organisation commence ainsi à parler publiquement de « submersion » et de « subversion migratoire », on conviendra qu’il est tout naturel d’évoquer, au minimum, sa parenté avec les mouvements d’extrême droite…

Sur le plan socioéconomique, quoi qu’en pensent les militants de NA, il existe des différences absolument irréconciliables entre visions « de gauche » et « de droite », et une infinité de nuances possibles entre les deux. Il va sans dire qu’avant d’accorder sa confiance à un regroupement marginal de petits messieurs nationalistes peignés sur le côté, on voudra savoir à quelle enseigne ceux-ci logent vraiment en matière de production et de distribution de la richesse, de rapports économiques, de solidarité et de protections sociales, de relations de travail, etc. Au-delà des poncifs sur les méchants banquiers anglais, rien ne porte à croire que NA envisage un avenir post-capitaliste pour le Québec indépendant, et si son approche socioéconomique repose d’entrée de jeu sur une collaboration de classe pour réaliser l’indépendance, il y a fort à parier que sa version d’un Québec souverain en est une où les rapports de classe resteront intacts.

Sur le plan de la décolonisation, NA ne dit rien de la souveraineté des peuples autochtones, et encore moins de sa préséance sur la souveraineté du Québec. Aucun projet de société en Amérique du Nord ne peut faire l’économie d’une réflexion approfondie sur la décolonisation, la restitution du territoire, la réconciliation des peuples et la guérison authentique des traumatismes générationnels. Les mouvements nationalistes québécois – généralement prompts à dépeindre le Québec en victime plutôt qu’en agent du colonialisme – ont plus souvent qu’autrement fait preuve de mépris à l’égard des revendications autochtones, ou dans les meilleurs cas, de considérations symboliques rarement assorties de démarches concrètes. Il s’agit à notre avis, d’une priorité absolue, et non d’un enjeu secondaire.

Sur la question écologique, rien de concret non plus. Leur vision d’un avenir écologique pour le Québec, pour peu qu’ils en aient une, pourrait facilement servir de prétexte à recentrer les préoccupations anti-immigration propre à l’extrême droite et aux courants écofascistes.

Sur le plan de l’équité de genre, Nouvelle Alliance ne laisse rien présager de bon non plus. Les femmes sont essentiellement absentes de leurs actions (à part sous forme de token, pour les photos), et celles dont on sait qu’elles sont liées à l’organisation affichent des positions d’extrême droite (voir ci-dessous). Ce déséquilibre dans le genre a sans doute à voir avec la présentation rébarbative du groupuscule, mais aussi peut-être avec la pression supplémentaire à la reproduction placée sur les femmes de la population majoritaire, la contrainte au « réarmement démographique », qui constitue un corolaire évident du repli identitaire et du discours anti-immigration…

Ce ne sont là que quelques unes des considérations essentielles qu’il faut examiner en profondeur AVANT de commencer à parler d’un projet d’indépendance, et non après. À plus forte raison si les individus qui se présentent aujourd’hui comme l’avant-garde séparatiste affichent déjà des tendances réactionnaires confinant au repli ethnique et au rejet de la diversité.

Qui sont les principaux militants de Nouvelle Alliance?

Section de Montréal

La section de Montréal est la première à avoir été créée, et la plus nombreuse si l’on se fie aux photos des différentes actions et évènements.

François Gervais

https://www.facebook.com/033w552222

https://instagram.com/f.e.gervais

François Gervais est d’abord apparu sur notre radar lorsqu’il s’est pointé avec son ami Suleyman Ennakhili dans la grande manifestation pour le climat du 27 septembre 2019 en brandissant un drapeau Carillon Sacré-Cœur (emblème sacré du nationalisme réactionnaire). Tous deux faisaient alors partie du maintenant défunt Front canadien-français (FCF). Le jeune Gervais avait aussi signé le « Manifeste contre le dogmatisme universitaire » à titre d’étudiant en Histoire et civilisation au Cégep Lionel-Groulx. Nous soupçonnions qu’il était celui qui posait des collants FCF à Sainte-Thérése à cette époque-là.

Si l’on en croit sa signature de cette lettre ouverte d’avril 2021, il était à ce moment-là « représentant jeune » pour Mirabel du Comité national des jeunes du Parti Québécois (CNJPQ).

De simple membre du FCF, on l’a vu prendre du gallon et gagner en influence. Depuis le FCF, on peut dire que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. En effet, on peut considérer François Gervais comme le principal artisan de Nouvelle Alliance. Il en est en tous cas le « président », le porte-parole et le principal visage public. Présent dans la plupart des activités, il semble s’imaginer en grand timonier menant ses hommes vers la gloire immortelle. Le noyau dur de l’organisation tourne autour de sa bande d’amis de la Rive-Nord, certains rencontrés dans le secteur de Pointe-Calumet, dont il est originaire, d’autres dans l’entourage du cégep Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse, puis dans la frange brune du mouvement souverainiste. Il étudierait aujourd’hui à l’Université de Montréal et habiterait toujours chez papa et maman dans son secteur natal.

François Gervais a notamment joué une victime d’intimidation dans le merdique téléroman Destinées, à TVA.

Fait anecdotique, mais intéressant pour cerner le caractère théâtral du personnage et de son projet, Gervais a un passé d’enfant-acteur. Il est parfois difficile, en effet, de se concentrer sur le message politique de NA sans être complètement distrait par leur cosplay de masculinité grand-homme-important rétrograde… La principale question qui nous tenaille au sujet de Gervais reste pourtant la suivante : qu’a bien pu faire le « petit Loïc » à ses cordes vocales pour faire fitter cette voix de stentor dans ce frame de freluquet? Qu’en pensez-vous?

Suleyman Ennakhili

https://www.facebook.com/lagaffe.gean

https://www.instagram.com/patriote.actuel/

Un autre ancien du Front canadien-français, il est originaire de Pointe-Calumet et accompagne souvent François Gervais. Il a étudié au cégep Lionel-Groulx jusqu’à avril 2023, au minimum.

En 2020 nous écrivions à son sujet : « Présent aux actions du FCF, nous l’avions déjà aperçu à deux reprises arborant le Carillon Sacré-Cœur : à la manifestation islamophobe “La Vague bleue” le 4 mai 2019 à Montréal (ironiquement, sous la bannière prolaïcité des nationaux-populistes) et à la grande manif pour le climat du 27 septembre 2019. Originaire de Pointe-Calumet, on lui doit peut-être les autocollants du FCF apparus à Saint-Joseph-du-Lac. »

Suleyman Ennakhili parmi les boomers et les ti-counes assortis de la Vague bleue, le 4 mai 2019, brandissant un carillon Sacré-Cœur sous une bannière prônant la laïcité…

François Gervais et Suleyman Ennakhili dans la grande manifestation pour le climat du 27 septembre 2019, à Montréal. La première fois qu’ils voyaient des antifascistes de proche…

Suleyman Ennakhili exerce sa fougue oratoire à Saint-Denis, le 26 novembre 2022.

Jean-Philippe Desjardins Warren

https://www.facebook.com/harfanglaurentien

https://www.instagram.com/penseeslaurentiennes/

https://www.instagram.com/harfang_bleu/

https://www.facebook.com/penseeslaurentiennes/

Ancien du FCF, il fait partie de la petite bande de François Gervais à l’origine du projet Nouvelle Alliance.

En 2020 nous écrivions : « Résidant de Longueuil et étudiant en Histoire à l’UQAM, ce proche de Jason Mc Nicoll Leblanc ne nous est pas inconnu. Passé par la scène punk, il a gravité quelque temps dans le milieu underground montréalais, à l’époque où il étudiait au Cégep du Vieux-Montréal. Il a ensuite transité vers le métal noir québécois, où il a dû faire de mauvaises rencontres… Plus tôt cette année, il a signé le “Manifeste contre le dogmatisme universitaire” avant de participer aux actions du FCF. Il s’impliquerait par ailleurs au Conseil Jeunesse de la Société Saint-Jean-Baptiste. ». Il a depuis rédigé une brochure sur les patriotes pour le compte du député Xavier Barsalou-Duval du Bloc Québécois.

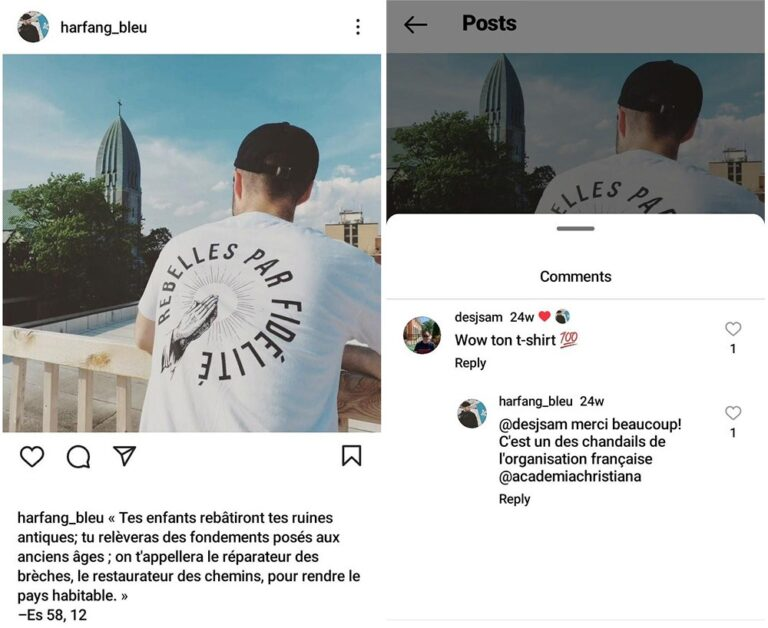

Depuis, le portrait s’est encore noirci, puisque Jean-Philippe est maintenant le membre le plus ouvertement d’extrême droite de Nouvelle Alliance. Prenons pour preuve cette photo de lui accoutré d’un t-shirt de l’organisation ultraconservatrice (et en voie de dissolution par le gouvernement français) Académia Christiana.

Jean-Philippe Desjardins Warren porte un t-shirt de l’Academia Chistiana, une association d’extrême droite instituée par un des fondateurs de Génération Identitaire.

Jean-Philippe Desjardins Warren lors d’une opération d’affichage à Montréal, à l’hiver 2023.

Jean-Philippe Desjardins Warren à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 25 novembre 2023.

Il habite sur la Rive-Sud de Montréal. À l’heure d’écrire ses lignes, il est toujours étudiant à la maîtrise en Histoire à l’UQAM. Il administre vraisemblablement les comptes FB et Instagram « Pensées Laurentiennes ».

Zachary Ouimet

https://www.facebook.com/zachary.ouimet.75

https://www.instagram.com/zach_ouimet/

Un suiveux et fidèle de François Gervais, on l’aperçoit souvent dans les actions et évènements de Nouvelle Alliance.

Elliot Labrie Laplante

https://www.facebook.com/elliot.labrielaplante

https://www.instagram.com/elliot_l.l/

Un autre ancien du FCF et suiveux de François Gervais. Il vient de Sainte-Thérèse et aurait étudié à Lionel-Groulx. Il ne brille pas par son courage lors des rencontres avec des militants antiracistes.

Jeremy Racicot

https://www.instagram.com/j.racicot07/

https://www.facebook.com/jeremy.racicot.5

Ancien du FCF également. Il étudie à l’UdeM.

Le groupe de hangers-on du Front canadien-français qui allait bientôt former le noyau dur de Nouvelle Alliance. Au centre, Elliot Labrie Laplante, et à côté, avec la moustache molle, Jeremy Racicot.

Les recrues de « gauche »

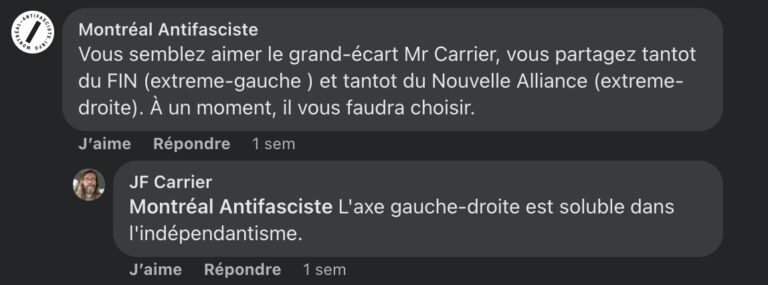

JF Carrier

https://www.facebook.com/naila.chidiac

https://www.instagram.com/carrier.jf/

L’une des recrues « de gauche », c’est aussi le seul membre qui dépasse (largement) les 30 ans. JF est membre du groupe folk Makinaw. Nous avouons avoir du mal à comprendre ce qu’il fait là. Probablement attiré par la fougue nationaliste de ces jeunes militants, il semble en pleine dissonance cognitive, puisqu’il est capable le samedi d’aller voir un show punk antifasciste du groupe Les Sheriffs, et le lendemain de manifester contre « la submersion migratoire » avec les petits racistes de Nouvelle Alliance. Il habite à Beloeil.

J.-F. Carrier, militant de Nouvelle Alliance.

J.-F. Carrier, militant de Nouvelle Alliance.

Ça se discute sans doute, mais pour l’extrême droite, ça ne sera pas possible…

Émile Coderre

https://www.facebook.com/emile.coderre

https://instagram.com/fourchette_de_bishou

Émile Coderre est originaire de Saint-Germain-de-Grantham, près de Drummondville (et y réside probablement toujours). En 2014, il entre au cégep de Drummondville en Comptabilité et gestion avant de commencer à s’impliquer au sein de son association étudiante (AGECD) en 2015, après s’être présenté pour le Parti Vert du Canada dans la circonscription de Drummond lors des élections fédérales de la même année. Il s’impliquera également au sein de l’ASSÉ, au Comité Régional Anti-Montréalocentrisme pour quelques mois, tout en assistant à différentes instances nationales de l’association. En 2016, il devient membre du SITT-IWW et est présent lors de la création de la branche Drummondvilloise de l’IWW, en 2017. Tout au long de cette période, de 2016 à 2019, Émile participe à des manifestations et événements antifascistes, syndicaux et de gauche au sens large.

Dès les débuts de son implication à l’AGECD, certains de ses comportements sont problématiques (fraude pour des remboursements, comportements antisyndicaux envers l’employé de l’association, manque de respect, de considération, et attitude contrôlante envers ses partenaires amoureuses et les femmes en général), ce qui l’éloigne de la majorité de ses camarades de l’époque. En 2019, il se fait dénoncer pour agression sexuelle, harcèlement et viol par au moins deux personnes. Cette nouvelle marque un tournant. Puis on apprend en 2022 qu’il gravite autour de Nouvelle Alliance, avec qui il fera plusieurs sorties publiques par la suite. Il s’implique présentement au sein du Parti Québécois dans la région du Centre-du-Québec. En mars 2024, il participe au Karaoké souverainiste du PQ dans la circonscription de Johnson en compagnie du très vocal François Gervais au bar la Sainte-Paix de Drummondville (https://www.facebook.com/reel/418171334059616).

Aux dernières nouvelles, il vit encore à Drummondville.

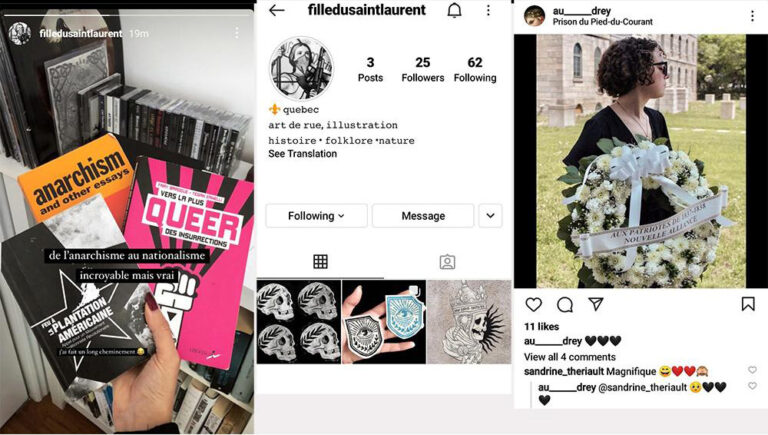

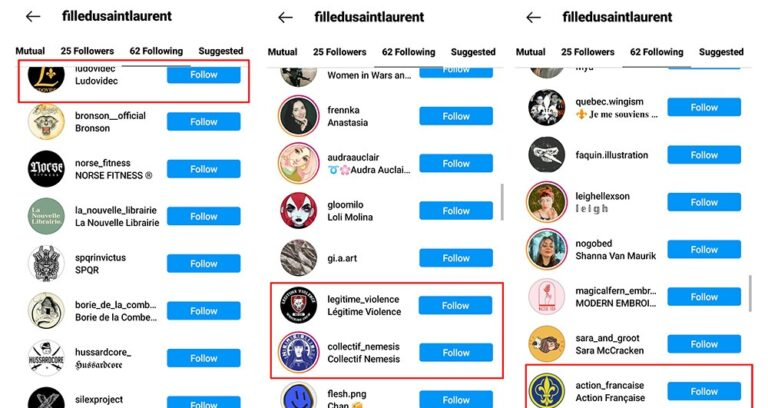

Audrey Gariepy

Ancienne membre du collectif anarchiste Libertad au Cégep du Vieux-Montréal, elle rejette maintenant le féminisme et « la modernité ». À partir de 2021, elle a commencé à faire du street art à saveur royaliste et duplessiste. Son autocollant avec des drapeaux antifascistes marqués du texte « Maîtres chez nous » est un bon exemple de son discours déjà pour le moins décousu à l’époque.

De plus en plus, on l’a vue s’opposer au féminisme, qui priverait les femmes de leur libre choix (celui d’élever des enfants, par exemple), alors que ce sont les politiques rétrogrades de type duplessistes qui cherchent concrètement à priver les femmes de leurs droits et de leur libre choix (celui d’élever ou non des enfants, ou d’avoir accès à l’avortement, par exemple). Son virage vers l’extrême droite se poursuit, avec une affinité affichée envers les groupes racistes et transphobes comme le Collectif Némésis en France.

Elle est souvent la seule femme présente dans l’entourage de Nouvelle Alliance lors de leurs événements.

Audrey Gariepy a souvent été mise de l’avant dans les actions de Nouvelle Alliance.

Audrey Gariepy, ancienne gauchiste, wannabe street artist, wannabe trad wife.

Audrey Gariepy ne cache pas son affection pour des groupes et des thèmes visuels néonazis.

Quelques-unes des références d’Audrey Gariepy sur Instagram. On reconnaît de nombreux projets d’extrême droite, tendances royaliste ou fasciste.

Audrey Gariepy rejette le féminisme et le libre choix des femmes. Elle suit le Collectif Némésis, une autre organisation française d’extrême droite.

Un échantillon des brillantes créations artistiques d’Audrey Gariepy.

Section de Sherbrooke

Une partie des membres de la section sherbrookoise de Nouvelle Alliance.

Étienne Amyot

https://www.facebook.com/joseph.barrast.9https://www.instagram.com/ebamtvt/

Leader et figure publique de la section de Sherbrooke, fondée en février 2023.

Aymerik Laroche

https://www.facebook.com/aymerik.laroche

https://www.instagram.com/aymer_vlql1967/

https://twitter.com/aymeriklaroche?lang=fr

Semble vivre à Sherbrooke présentement. Travaille au Centre d’aspirateur M&R.

Aurélien Nambride

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004930606082 https://www.instagram.com/aurelien.nambride/

Nambride est responsable du Rassemblement National (FN) Jeunesse-Canada. Il est originaire de Saint-Germain-en-Laye, en France. Il étudie présentement à l’Université de Sherbrooke. Il appuie ouvertement les partis politiques d’extrême droite en Europe, comme l’AfD (Alternative pour l’Allemagne), un parti notoire pour son racisme, sa xénophobie et ses liens chroniques avec le néonazisme.

Nambride a créé une controverse en participant au congrès de la jeunesse du Parti Québécois, où il s’est présenté comme représentant du Rassemblement National Canada. Il s’est tout de même dit « agréablement surpris par la sympathie et l’accueil des membres du parti. Certains sont des amis personnels ». Son image figurait même sur l’Instagram du Comité national des jeunes du Parti Québécois. Le PQ ne semble pas avoir pris acte des nombreux appels à se dissocier de Nambride.

Aurélien Nambride au congrès de l’aile jeunesse du Parti Québécois.

On peut voir Nambride à son plus transparent dans les captures d’écran ci-dessous, où il déborde de joie en raison du score de l’AfD aux dernières élections régionales. Un parti de gens « prêts à défendre cette Europe des nations face à l’immigration ».

Aurélien Nambride ne cache pas sa joie devant les succès électoraux de la formation d’extrême droite Alternative für Deutschland.

Section de Québec

Alexis Gauthier

https://www.instagram.com/goath13r/

https://www.facebook.com/alexis.gauthier.988

Étudiant à l’Université Laval, originaire de Gaspé récemment arrivé à Québec, il n’est pas issu des milieux d’extrême droite à la base et, à sa décharge, s’emble s’être distancé du groupe dans les derniers temps. Il avait lui-même publié des photos de l’événement de fondation de la section de Québec sur son IG. (Cet événement a eu lieu au Café au temps perdu, sur Myrand.)

Émile Boudreau

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004657415506

Membre de Nouvelle Alliance, ce résidant de Québec est aussi membre du PQ. Il milite au CNJPQ et fait partie de l’Équipe Mener la charge, qui se présente au conseil jeunesse du PQ.

Il a 23 ans et est bachelier en Sciences politiques appliquées. Il a été représentant jeune de l’exécutif du Parti Québécois de la circonscription de Montarville, puis a été président de l’association étudiante du PQ de l’Université de Sherbrooke durant deux ans. Il a également travaillé pour le député du Bloc Québécois Xavier Barsalou-Duval à son bureau de circonscription, et il travaille actuellement pour le Bloc Québécois. Il se présente au poste de conseiller au CNJPQ parce qu’il pense qu’il est grand temps que l’aile jeunesse mène la charge dans la reconstruction de la grande coalition souverainiste qui va de gauche à droite. Peut-être en raison de la remontée du PQ dans les sondages, Émile semble lui aussi s’éloigner un peu de Nouvelle Alliance, peut-être dans l’espoir d’une carrière au PQ…

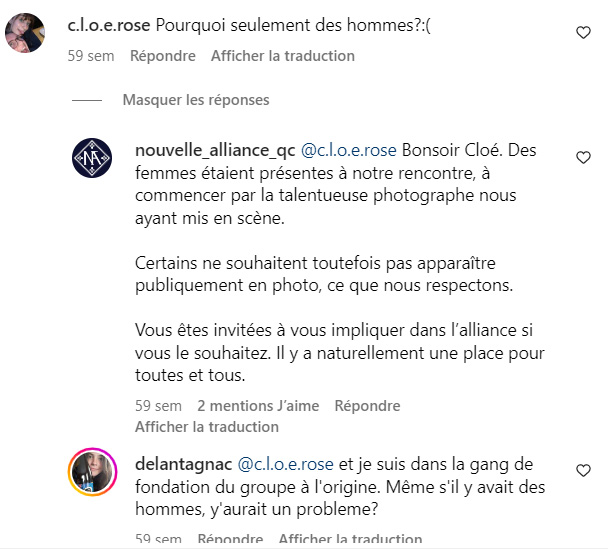

Morgane Gauvin

https://www.facebook.com/ida.marie.de.lantagnac

Son alias « Ida marie de Lantagnac » nous est familier depuis… la fondation de Montréal Antifasciste en 2017. En 2018, elle s’est notamment fait remarquer dans l’orbite du duo antisémite DMS. Elle entame une maîtrise, après un baccalauréat en Sciences historiques et études patrimoniales. Elle est auxiliaire d’enseignement en études patrimoniales à l’Université Laval.

C’est avant tout une militante du clavier, qui fricote avec Nouvelle Alliance, dont elle prétend être l’une des fondatrices. Elle a participé à une action de graffitis stencils à Québec avec NA (photo sur son IG). Fait à noter, elle fréquente un certain Pierre Courcol, militant identitaire français qui s’est impliqué au Rassemblement National et au sein de la Cocarde étudiante.

Tout va bien mesdames et messieurs, l’honneur est sauf, il y a au moins une (1) femme dans ce party de saucisses…

Conclusion

Quoi qu’en disent ses militants, cette prétendue Nouvelle Alliance constitue une attaque frontale contre les populations immigrantes, les personnes issues de l’immigration, les personnes réfugiées, les demandeur·es d’asile et leurs familles ainsi qu’envers toutes les personnes au Québec qui portent une vision inclusive et égalitaire du vivre ensemble.

Nous ne pouvons pas en bonne conscience les laisser s’infiltrer dans nos espaces avec leur discours toxiques, et nous devons être particulièrement vigilant·es quant à leurs tentatives de recruter dans les établissements d’éducation supérieure. Ils ont déjà commencé à organiser des séances de tractage à l’Université de Montréal et à accroître leur visibilité en apposant des affiches et autocollants dans le secteur de l’université et ailleurs à Montréal, à Québec et dans d’autres localités.

Il est grand temps que le milieu antifasciste se dresse sur le chemin de cette nouvelle alliance réactionnaire.

Annexe

Voici une liste non exhaustive des actions du groupe jusqu’à présent, en ordre chronologique :

- Fondation du groupe à Montréal le 26 mars 2022.

- 21 mai 2022 – Dépôt d’une gerbe de fleurs au Monument aux patriotes, photo de groupe et participation à la marche pour la Loi 101.

- 20 août 2022 – Altération des panneaux « STOP » de Ville Mont-Royal avec des autocollants « ARRÊT ». Cette action les a fait connaître d’une partie du public, car elle a généré beaucoup d’interactions sous la publication Instagram et plusieurs articles de journaux ainsi qu’une entrevue à QUB radio.

- 15 Octobre 2022 – Accrochage d’une bannière « Je suis séparatiste » sur l’autoroute Décarie.

- 26 novembre 2022 – Rassemblement/Marche à Saint-Denis-sur-Richelieu en honneur aux patriotes.

- 21 janvier 2023 – Rassemblement à la colonne Nelson pour fêter les 75 ans du drapeau québécois.

- 24 janvier 2023 – Campagne d’affichage à Montréal en l’honneur de Samuel de Champlain.

- 15 février 2023 – « Pendaison » symbolique de cinq pantins près du pont Jacques-Cartier pour commémorer l’exécution des patriotes le 15 février 1839.

- 25 février 2023 – Fondation de la section Sherbrooke.

- 30 mars 2023 – Opération de tractage à l’Université de Sherbrooke.

- 23 avril 2023 – Accrochage d’une bannière « Gouverner ou disparaître » avec drapeaux du Québec et fumigènes sur le Pollack Concert Hall de l’Université McGill en milieu de journée.

- 27 avril 2023 – Opération de tractage à l’Université de Sherbrooke.

- 2-3 mai 2023 – Tags à Québec et à Montréal. (Celui de Québec entraîne une « guerre de tags » à 3 joueurs, avec NA, Québec Antifasciste et Patriotes antifascistes!)

- 22 mai 2023 – Manifestation pour la journée nationale des patriotes.

- 1er juillet 2023 – Accrochage d’une bannière « Frontière internationale — Québec libre » sur le pont reliant Gatineau et Ottawa. Accrochage de bannières à Montréal, Québec et Sherbrooke.

- 12 juillet 2023 – Autocollants « Arrêt » apposés sur des panneaux « STOP » et autocollants « Loi 101 » à Lennoxville. Cette action génère un topo dans le magazine d’extrême droite Causeur.

- 24 juillet 2023 – Accrochage d’une bannière « 5 siècles de haut » sur la croix de Jacques-Cartier à Gaspé, pour célébrer le 489e anniversaire de la colonisation. (Prestement décôlissée par nos camarades du réseau Brume noire.)

- 30 juillet 2023 – Fondation de la section Québec.

- Août 2023 – Participation de plusieurs membres, dont Aurélien Nambride, au congrès bisannuel du comité national des jeunes du Parti Québécois. La présence de NA irrite de nombreux membres du PQ, mais leur présence est tolérée.

- 22 août 2023 – Campagne d’affichage à la mémoire de Louis Hébert, premier colon québécois, avec slogan « Maîtres chez nous ».

- 10 septembre 2023 – Hommage à Montcalm, avec flambeaux et drapeaux du Québec. Leur action la plus codée « facho » à ce jour.

- 23 septembre 2023 – Nouvelle Alliance fait une apparition à la grande manifestation syndicale du Front Commun. (Ils se font un peu brasser et sortir de la manif par des camarades antifascistes.)

- 30 septembre 2023 – Accrochage d’une bannière « Le français ma culture, l’anglais la rupture » au Cégep Garneau de Québec.

- 25 novembre 2023 – Parade pour célébrer la victoire des patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu.

- 30 novembre 2023 – Opération de tractage à l’Université de Montréal.

- 10 décembre 2023 – Participation à une marche organisée par la SSJB en hommage aux patriotes à Saint-Eustache.

- 21 janvier 2024 – Drapeau québécois attaché à la Colonne Nelson pour célébrer les 76 ans du drapeau québécois

- 16 février 2024 – Manifestation et déploiement d’une bannière « Subversion migratoire » devant le bureau du ministre canadien de l’Immigration, Marc Miller.

- 20 février 2024 – Mise en ligne d’une vidéo déplorant le « danger de l’immigration » au Québec. (Voir la transcription ci-dessous.)

- 18 mars 2024 – « Projection politique » à Québec; projection lumineuse de différents messages pro-indépendance.

- 24 avril 2024 – Conférence intitulée « S’armer d’impatience » à la Librairie Le Livre Voyageur, à Montréal, portant sur les Chevaliers de l’indépendance et du Réseau de Résistance du Québécois (RRQ).

- 20 mai 2024 (prévue) – Marche pour la Journée nationale des patriotes à partir de la statue de Dollard des Ormeaux au parc Lafontaine, avant de se rendre au square Saint-Louis rejoindre la manifestation annuelle de la SSJB.

[i] Barbeau et l’Alliance Laurentienne cultivait une sympathie pour les mouvements fascistes, entretenait une correspondance avec le néonazi Adrien Arcand et comptait dans ses rangs des membres du PUNC, la formation politique de ce dernier. Barbeau avait notamment ouvert des « Clubs Laurentie » un peu partout dans la province, publiait la revue Laurentie et aspirait à faire du Québec la République de Laurentie.

https://www.erudit.org/fr/revues/mensaf/2003-v3-n2-mensaf01359/1024646ar.pdf

[ii] Voir l’annexe A, ci-dessus.

[iii] Il s’agit d’ailleurs d’une posture très répandue parmi les fascistes contemporains, notamment chez le principal maître à penser de la Nouvelle Droite française, Alain De Benoist, qui voudrait carrément nous faire croire que la dualité gauche-droite est révolue!

[iv] BOCK CÔTÉ, Mathieu, Le Totalitarisme sans le goulag, Les Presses de la Cité, 2023.

[v] MBC opère ici un amalgame entre les positions libérales socialement progressistes et les valeurs révolutionnaires et internationalistes de la gauche radicale, comme si cette dernière avait une quelconque emprise aujourd’hui sur les institutions politiques, économiques et culturelles dominantes… C’est un autre procédé sophistique très répandu chez les passeurs d’idées de l’extrême droite.

[vi] Ibid. p 35.

[vii] Ibid. p 71.

[viii] En campagne électorale présidentielle, le chef du parti Reconquête, Eric Zemmour, promettait « zéro immigration » et MBC se lamentait alors qu’on ose associer ce politicien à l’« extrême droite »!

[ix] À l’exception peut-être du RRQ, qui n’en faisait aucune mention explicite dans son manifeste (2008), ce que lui reprochait d’ailleurs la Fédération des Québécois de souche à l’époque.

[x] MBC dénonce régulièrement les goons identitaires, et en retour, les boneheads d’Atalante lui ont reproché d’être un identitaire de salon! À un évènement de MBC à Québec, Atalante avait distribué un tract sur lequel on pouvait lire « La renaissance identitaire se fait par l’action et NON dans des dîners de galas! ». Sur Facebook, le groupe publiait ce commentaire à l’occasion de l’événement : « Mathieu Bock-Côté, sociologue et essayiste, qui pleurniche régulièrement sur la déchéance identitaire au Québec, mais qui est aussi le premier à cracher sur les initiatives qui répondent à l’appel, a eu droit à de cordiales salutations de la part de nos militants, que monsieur qualifiait dernièrement de : “bizarroïdes”, “folkloriques”, “caricaturaux” et “pelés”. […] Nous n’avons qu’un message à lancer! La renaissance identitaire se fait par l’action et NON dans des dîners de gala! Pourtant, c’est dommage, nous qui vous apprécions bien, M. Bock-Côté. » SOURCE : Isabelle Porter, « L’extrême droite de Québec sort de l’ombre », Le Devoir, 2 février 2017; et https://montreal-antifasciste.info/fr/2018/12/19/demasquer-atalante/.

[xi] En février dernier, par exemple, François Legault annonçait avoir l’intention de contester en Cour suprême l’accès aux CPE des enfants demandeurs d’asile, s’appuyant sur un « gros bon sens » qui n’est au fond qu’une manifestation de la préférence nationale théorisée par l’extrême droite française. La même semaine, le gouvernement de la CAQ affirmait que l’identité québécoise est menacée par les demandeurs d’asile, et François Legault continue de demander (sans succès) le rapatriement de tous les pouvoirs en matière d’immigration. Le PQ exige quant à lui un moratoire sur l’immigration temporaire, agite publiquement les spectres de la disparition du Québec orchestrée par les fédéralistes, et reprend un discours étrangement similaire à ceux que tient Nouvelle Alliance sur la nécessité pour la gauche et la droite de s’entendre sur l’essentiel pour réaliser l’indépendance aussitôt que possible. Les deux formations se montrent maintenant favorables à un référendum sur l’immigration, une initiative hasardeuse qui aurait inévitablement pour conséquence de cliver encore plus la société québécoise et de marginaliser davantage les populations migrantes projetées au cœur de ce conflit.