Du Comité autonome du travail du sexe (CATS)

Par Adore Goldman et Melina May

«Si le travail du sexe était décriminalisé, nous pourrions plus facilement dénoncer les violences que nous vivons!»; «La criminalisation fait en sorte que les travailleus.eur.s du sexe (TDS) ne peuvent pas aller à la police!»; «Il existe déjà des lois pour criminaliser les violences que nous vivons sans reposer sur la criminalisation du travail du sexe.»

Ces phrases se retrouvent souvent dans la bouche des activistes qui militent pour la décriminalisation du travail du sexe. C’est qu’il faut convaincre nos adversaires du bien fondé de nos revendications et que nous avons à cœur la sécurité des femmes. Pourtant, on sait bien que ce ne sont que des demi-vérités; que même avec la décriminalisation, bien des TDS ne pourront jamais aller voir la police parce qu’elles sont à l’intersection d’autres oppressions; parce que la réponse des institutions judiciaires est souvent insatisfaisante en matière de violence sexuelle et genrée; parce que l’État trouvera toujours d’autres outils pour nous criminaliser et nous stigmatiser, surtout les plus précaires d’entre nous.

Alors que des théoriciennes noires comme Angela Davis remmettent en question le rôle du système pénal dans les cas de violences faites aux femmes depuis des décennies, le mouvement féministe blanc et mainstream commence à peine à se poser ces questions. Dans le cas du travail du sexe, nous considérons que ces questionnements pourraient apporter des réflexions fructueuses et importantes pour la lutte contre les violences faites aux TDS et plus largement aux femmes. Qui plus est, la criminalisation du travail du sexe repose depuis toujours sur des présupposés racistes et un effort à contrôler la migration des femmes racisées.

Face à des cas de violences, plusieurs choisiront de porter plainte à la police et de recourir au système judiciaire parce que c’est le seul moyen d’assurer leur sécurité. Nous ne posons aucun jugement sur ces situations individuelles. Nous pensons que le recours au système pénal n’est jamais un échec individuel. En revanche, nous pensons qu’il s’agit d’un échec collectif quand l’emprisonnement et la punition constituent les seules réponses à la violence.

Les théories qui entourent l’abolition de la prison et plus largement, du système pénal dans son entièreté, peuvent servir à penser la décriminalisation de notre travail en tenant compte des besoins et des réalités plurielles qui traversent nos histoires en tant que TDS, au travail comme ailleurs.

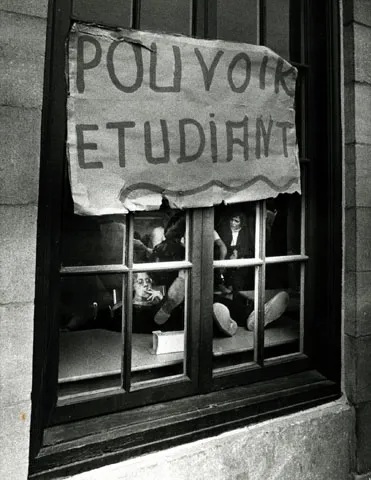

Brève histoire politique des abolitionnismes

L’abolitionnisme pénal regroupe différentes analyses théoriques inspirées par une vaste pratique militante. Gwenola Ricordeau, chercheuse des critiques féministes contemporaines du système pénal, décline l’abolition en trois champs : le crime, la peine et la prison.1 Elle présente le crime comme une réalité sociale, construite par l’État et définie par le Code criminel dont l’évolution historique et politique reflète les mentalités de l’époque. La peine consiste en l’ensemble des moyens pris par l’État pour punir et sanctionner une personne jugée criminelle, allant du ticketing à l’emprisonnement. Dans ses travaux, Ricordeau propose de questionner les catégories pénales telles qu’elles sont imposées par l’État qui, selon elle, détournent notre attention des pires préjudices perpétrés par les plus puissants et majoritairement liés aux rapports de domination et d’inégalités structurelles; pensons à la suprématie blanche, à la destruction de l’environnement, et aux crimes d’État.

Plusieurs activistes et écrivain.e.s font l’analyse du continuum entre le système esclavagiste et la prison contemporaine. Robyn Maynard, féministe noire et activiste canadienne pour l’abolition du système pénal, nous rappelle le rôle important des esclaves dans l’abolition officielle de l’institution de l’esclavage et aujourd’hui, celui des activistes dans la lutte contre l’incarcération massive et la surveillance des personnes noires.2 Après l’abolition de la traite des esclaves aux États-Unis en 1865, l’adoption du 13e amendement de la Constitution interdit l’esclavage, mais autorise explicitement le travail forcé des personnes condamnées. Le « complexe carcéro-industriel »3 devient alors un moyen d’organiser socialement la ségrégation raciale et « l’incarcération de masse est, métaphoriquement, le nouveau Jim Crow »4, comme l’affirme Michelle Alexander5. Le terme « abolitionniste » est donc repris dans la lutte à l’abolition du système carcéral par les activistes afro-américain.e.s pour faire écho à la lutte pour l’abolition de l’esclavage.

L’utilisation du terme « abolitionnisme » est également revendiquée par certains courants féministes pour désigner leur position à l’égard de la prostitution. Depuis les années 1980, les campagnes et les organisations contre la traite des femmes se multiplient et sont massivement financées. Jo Doezema s’est intéressée à étudier les précédents historiques des mouvements abolitionnistes actuels dans les campagnes contre la « traite des blanches » survenues à la fin du 19e siècle.6 Elle fait l’analyse de la construction mythique à cette époque du paradigme de la victime blanche, innocente et pure et celui du trafiquant diabolique et « étranger ». Ce serait avec le début de l’immigration massive et de la circulation des femmes que serait née la panique autour de la femme européenne recrutée et exploitée à des fins sexuelles dans les colonies. L’existence de ce phénomène n’a toutefois jamais été prouvée. Cette panique, mêlée aux croisades morales et de santé publique visant à mettre fin à la prostitution, a donné l’impulsion nécessaire à la tenue de conventions et de proposition de lois internationales au début du 20e siècle pour adresser le problème de l’« esclavage des femmes blanches ». Les protocoles qui étaient alors mis en place internationalement se fondaient sur des conceptions paternalistes, sexistes et racistes; la mobilité des femmes était considérée comme dangereuse et destructrice pour l’ordre social.

Dans un récent rapport de recherche supporté par Réseau juridique VIH et Butterfly, qui intervient auprès de s travailleuses du sexe migrantes asiatiques, on apprenait que les politiques d’immigration canadiennes ont historiquement fermé les frontières aux travailleuses du sexe en introduisant plusieurs catégories de personnes interdites dans la Loi sur l’immigration.7 Par exemple, la catégorie « les femmes et les filles qui viennent au Canada pour des “raisons immorales” »8 est introduite en 1910. Cette catégorie a été maintenue et élargie en 1976 pour inclure « les prostituées, les homosexuels ou les personnes vivant des produits de la prostitution ou de l’homosexualité, les proxénètes ou les personnes venant au Canada à ces fins ou à toute autre fin immorale »9. Si les critères de rejet qui régulent actuellement la migration ne sont plus autant explicitement basés sur des critères de normativités sexuelles et sur la désirabilité morale, ils sont surtout formulés dans le langage de la sécurité publique10. Reste que les figures racialisées du proxénète et de la femme trafiquée restent dans l’imaginaire collectif blanc et continue d’influencer les politiques en matière de travail du sexe.

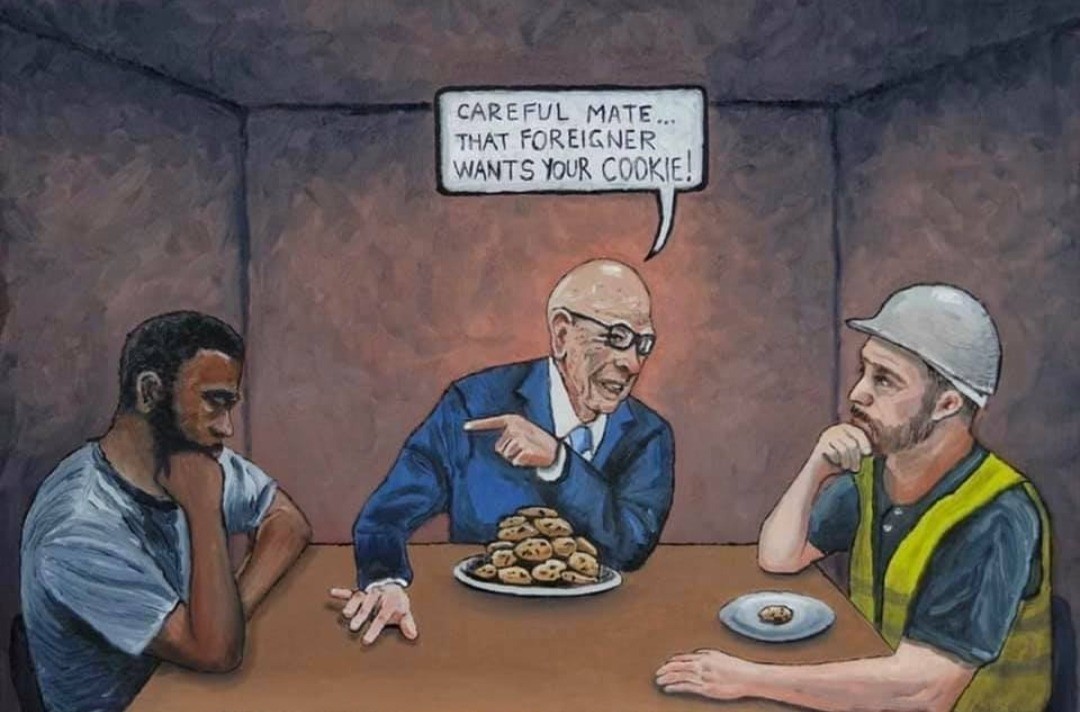

Aujourd’hui, les ambassadeur.rice.s contre l’exploitation humaine se servent du narratif raciste lié à l’esclavage transatlantique dans leur appel à plus de criminalisation des clients et des proxénètes. Comme l’affirme Maynard, ces groupes

s’approprient les horreurs de l’esclavage pour justifier les pratiques racistes de l’État et créent des conditions qui maintiennent les femmes noires en général et les travailleuse.eur.s du sexe noir.e.s en particulier vulnérables au harcèlement, au profilage, aux arrestations et à la violence.11

Dissimulé derrière les discours antitraite se trouve également le mythe raciste de l’homme noir violeur et trafiquant. Dénoncé par Angela Davis dans son livre Femmes, race et classe12, ce mythe demeure bien présent aujourd’hui. En témoigne notamment le taux de condamnation abusif, et la surreprésentation des hommes noirs judiciarisés. Au Canada, les personnes noires ne représentent que 3% de la population, mais représentent plus de 9% de personnes détenues au sein des établissements fédéraux.13 Même si les prisons provinciales ne divulguent pas leurs statistiques raciales, les données accessibles montrent des taux similaires au fédéral, et même souvent pire.14 On retrouve également ce stéréotype dans la figure racialisée du proxénète. En reprenant les comparaisons malhonnêtes avec l’esclavage, les défenseurs anti-prostitution détournent la discussion sur les conditions de travail pour faire entendre leurs préoccupations morales sur le sexe, la race et la migration. Ce sont des millions de dollars qui sont investis dans ces organisations15 et ce sont également ces groupes qui sont invités sur les tables de discussion lorsque l’on parle de la criminalisation de notre travail.

Nous criminaliser pour nous protéger

L’amalgame entre traite sexuelle et travail du sexe met en danger les TDS. Au Canada, ce qui en découle est un ensemble de lois fédérales, provinciales et municipales qui visent à cibler et à éliminer l’exploitation sexuelle. Les supposés objectifs de cette approche pénale et répressive sont de protéger les femmes vulnérables, en leur interdisant de travailler dans l’industrie du sexe et en réduisant la demande par la criminalisation. Concrètement, il existe très peu de preuves qui confirment que ces lois protègent les victimes de traite. Bien au contraire, plusieurs études démontrent que la criminalisation a des impacts négatifs notoires sur la qualité de vie des personnes que ses défenseurs prétendent « sauver ».16

Au Canada, le code criminel inclut spécifiquement une catégorie pénale et des infractions qui interdisent la traite des personnes. Selon un rapport de Statistique Canada, entre 2009 et 2018, sur 1708 incidents de traite humaine, 97% des victimes sont des femmes et filles avec une grande prévalence de cas d’exploitation sexuelle.17 De telles statistiques résultent d’une définition très limitée du trafic et très peu de réponses en ce qui à trait aux abus dans d’autres secteurs de travail non-sexuels comme le travail domestique ou encore l’agriculture.

En plus, le code criminel comprend des infractions spécifiques à la prostitution. Sous la Loi sur la protection des collectivités et personnes victimes d’exploitation, il est interdit de communiquer dans certains lieux publics18 pour offrir ses services sexuels, de se procurer des services sexuels, de profiter matériellement du travail du sexe et de promouvoir ces services. Du même rapport, on apprend que 63% des rapports de police sur la traite comportaient des infractions secondaires impliquant une infraction liée à des services sexuels. Cette statistique démontre bien comment ces lois sont profondément liées aux récits qui ancrent le travail du sexe comme étant naturellement abusif et que très souvent, la criminalisation de la traite des personnes sert avant tout à cibler les TDS.

L’industrie du sexe est également surveillée et criminalisée par les projets et plans d’action de sauvetage des victimes mis en place par les forces de l’ordre des provinces. En Ontario, l’Opération Northern Spotlight coordonnée par la Gendarmerie Royale du Canada et la police provinciale de l’Ontario a été vivement critiquée par les groupes de travailleuses du sexe.19 Sous prétexte de lutter contre l’exploitation, les policiers, se faisant passer pour des clients, s’introduisaient dans les salons de massage et les hôtels pour piéger les travailleuses du sexe, les intimider, faire des fouilles injustifiées et les détenir de façon arbitraire. Non seulement, ces opérations traumatisent et rendent les TDS d’autant plus méfiant.e.s à l’égard de la police, mais elles n’aident également en rien les supposées victimes d’exploitation. L’opération Projet Crediton, une initiative menée par l’équipe de lutte contre la traite des personnes de la police d’Ontario en 2020, n’a pas donné lieu à une seule accusation de traite humaine, alors que 7 personnes ont été arrêtées et poursuivies pour 32 infractions liées au travail du sexe.20

En addition aux lois fédérales et aux politiques provinciales, les municipalités font de plus en plus l’usage des règlements en termes de zonage et de licence pour cibler et fermer les salons de massage. À Toronto, plusieurs travailleuses ont dénoncé l’utilisation abusive des règlements municipaux par les forces de l’ordre. Par exemple, certaines travailleuses ont témoigné avoir reçu un ticket pour avoir barré la porte de leur salle de travail puisque plusieurs règlements municipaux interdisent de barrer toute porte dans les salons de massage.21 Pour les personnes qui reçoivent dans leur appartement ou dans un salon de massage, barrer la porte est un moyen important pour assurer leur sécurité et « screener » les clients qui se présentent à leur porte. Certains salons de massage à Toronto ont également été soumis aux exigences de zonage les plus strictes, les autorisant à s’établir seulement dans les « zones industrielles d’emploi », qui sont habituellement réservées aux entreprises de fabrication, d’entreposage et d’expédition. Des tactiques similaires ont été utilisées à Laval en 2018 pour faire fermer les stripclubs, les sex-shops et les salons de massages des grandes artères et les reléguer dans des zones industrielles.22 Ces zones sont extrêmement isolées, peu populeuses et peu éclairées, laissant les travailleuses particulièrement vulnérables aux vols et aux violences.

Celleux qui travaillent dans la rue sont également ciblées par les agents de police comme le témoigne cette personne :

« Ils sont sortis de nulle part et m’ont arrêté parce qu’ils ont dit que je traversais à un feu rouge. C’était l’hiver, et personne n’était dans la rue, mais ils m’ont donné une contravention. Ils étaient très durs, très très insistants pour se débarrasser de nous dans la rue à l’époque »23.

Les agents de la loi utilisent une variété d’outils pour cibler les communautés criminalisées, racisées et marginalisées, ce qui peut les empêcher d’accéder au système de justice :

si elles vendent de la drogue ou vivent avec des personnes qui le font, elles peuvent craindre le risque d’accusation de trafic; si elles ont été victimes d’abus dans le cadre du travail du sexe et qu’elles sont séropositives, elles peuvent craindre le risque d’accusation d’aggression sexuelle aggravée pour ne pas avoir divulgué leur statut sérologique; si elles ont un statut d’immigration précaire, elles peuvent craindre de perdre leur statut et d’être déportées. 24

Ainsi, les TDS en situation d’itinérance qui utilisent et vendent des drogues ou qui sont séropositives ont toutes plus de chance d’avoir des mauvaises expériences avec les corps policiers – qu’elles soient directement en lien avec le travail du sexe ou non – et ainsi, de ne pas porter plaintes en cas d’agressions. C’est particulièrement le cas pour nos collègues migrantes qui sont exposées à la répression policière, sous couvert de les sauver.

Borders, what’s up with that ? 25

Trafic sexuel et contrôle de la migration des femmes

Par tous les moyens possibles, les forces de l’ordre font des pieds et des mains pour judiciariser les travailleuses du sexe. À travers la constellation de lois, la criminalisation des travailleuses migrantes peut résulter en des pénalités importantes : sous l’article 36 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, toute personne, y compris celles qui ont leur résidence permanente, déclarée coupable d’une infraction punissable par les lois fédérales peut se voir emprisonnée jusqu’à 10 ans et déportée. En 2012, le gouvernement conservateur a réformé la loi sur l’immigration afin d’interdire aux personnes migrantes qui se voient délivrer un permis de travail le droit de travailler dans l’industrie du sexe, même dans les secteurs légaux comme les salons de massage licenciés et les stripclubs et ce, même si ce sont des emplois sans services sexuels (cuisinier, concierge, barmaid, etc). L’Agence de services frontaliers du Canada joue également un rôle important dans le contrôle de l’immigration des TDS. Effectivement, il a été largement documenté que les agents frontaliers font usage de leur pouvoir discrétionnaire pour refuser l’entrée au pays à des personnes jugées comme engagées dans l’industrie du sexe, notamment les femmes migrant de l’Europe de l’Est ou d’Asie de l’Est, souvent profilées comme vulnérables et passives. 26

Si le discours anti-prostitution prend racine dans la xénophobie et le racisme autour de la traite des blanches, il n’est pas étonnant que les lois encadrant le travail du sexe, encore aujourd’hui, servent particulièrement à réprimer les TDS migrantes.27 En 2001, le gouvernement canadien introduit des pénalités spécifiques pour la traite dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Contrairement à ce qu’elles prétendent – protéger les victimes de l’exploitation – ces lois servent plutôt à protéger les citoyen.ne.s canadien.ne.s des personnes migrantes vues comme indésirables.

En 2000, alors que les préoccupations internationales sur le trafic humain prennaient de l’ampleur, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.28Si ce protocole fournit un cadre qui permet aux États signataires de mettre en œuvre leur propre système de lois en terme d’exploitation humaine, il reste flou quant à la définition du travail du sexe. En 2012, le gouvernement fédéral annonçait la mise en place d’un Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes. La plus récente formule, la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes alloue un budget de 75 millions pour la période de 2019 à 2024.29 Malgré toutes les ressources et l’argent investi dans la lutte contre le trafic humain, on apprend qu’entre le 1er janvier 2006 et le 13 juillet 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada enregistrait un total de 8 accusations portées en matière de traite de la personne et aucune condamnation.30 Les enquêtes, le profilage et les descentes de police en matière de lutte contre la traite des personnes ne permettent que rarement, voire jamais, de découvrir des « trafiquants ». Il ne fait aucun doute que ces pratiques et politiques répressives servent surtout à maintenir un climat de peur parmi les personnes en contexte de migration.

Nous aussi: les victimes de la criminalisation

Le modèle légal canadien en matière de prostitution est généralement justifié sous le couvert d’aider les victimes d’exploitation sexuelle et d’éradiquer l’industrie du sexe, décrite comme la parfaite illustration du patriarcat et de l’exploitation des femmes. Défendu également par plusieurs groupes de féministes carcérales, le préambule de ces lois présente les TDS comme des victimes qu’il faudrait à tout prix sauver des proxénètes et des clients, qui encouragent cette exploitation.

Il est impossible de nier que les travailleuses du sexe vivent des violences dans leur travail. Plus encore, il faut reconnaître que ces violences ont un caractère genré, racialisé et de classe: les TDS pauvres, racisées, migrantes, autochtones, trans et qui travaillent dans la rue sont plus susceptibles de subir cette violence et de subir des formes plus graves de violences.31 32 Toutefois, rarement questionne-t-on les réelles capacités du modèle carcéral et pénal à protéger les TDS.

C’est une vérité de la Palice de dire que le système de justice est inefficace pour traiter des violences genrées: au Canada, on estime que 3 agressions sexuelles sur 1000 se soldent par une condamnation. Avec un taux de 5% de déclarations à la police, il s’agit du crime le moins rapporté. Il s’agit également du seul crime violent dont la proportion n’a pas diminué depuis 1999. 33

De telles statistiques sont évidemment révoltantes. Devant ces chiffres, différentes tendances du mouvement féministe revendiquent davantage de justice, de nouvelles lois, une reconnaissance du féminicide comme catégorie juridique, un tribunal spécial, des peines plus sévères… Mais la capacité du système de justice à traiter de ces violences est rarement interrogée dans son ensemble.

Dans ses travaux, Gwenola Ricordeau montre que non seulement les victimes sont souvent revictimisées34 devant les tribunaux, mais que la forme du procès est en elle-même contraire aux besoins des victimes. En effet, en se soumettant au système de justice, les victimes subissent en quelque sorte un « vol de leur préjudice ».35 Ainsi, elles seront remises en question, interrogées sur la véracité des actes qu’elles allèguent, et l’accusé aura tout avantage à ne pas reconnaître le préjudice causé pour ne pas être reconnu coupable. Cette façon de faire va le plus souvent à l’encontre du besoin de reconnaissance des souffrances des victimes. Plus encore, il est attendu qu’elles remplissent le rôle de la victime parfaite. Ainsi, les femmes les plus pauvres, les femmes racisées, les travailleuses du sexe et celles qui utilisent des drogues sont moins susceptibles de voir leur agresseur puni. 36

Même lorsqu’une condamnation est prononcée, cela ne veut pas dire que les TDS sont protégées. En 2020, à Québec, Marylène Lévèsque, travailleuse du sexe, fût assassinée par son client. Ce dernier était en liberté conditionnelle après avoir purgée une peine d’emprisonnement pour le meurtre de sa conjointe. Son agente de libération conditionnelle savait qu’il fréquentait des travailleuses du sexe et trouvait normal et sain que ce dernier obtienne de la sexualité de cette façon, malgré son passé extrêmement violent et les taux importants de victimisation des TDS. Cette intervention a été défendue par le syndicat des agents de libération conditionnelle.37 Le rapport du coroner, sorti en novembre 2021, recommande le port du bracelet électronique, mais n’interroge nullement les conditions de travail des TDS et l’impact de la criminalisation sur celles-ci.38 Ainsi, le contexte de criminalisation n’empêche pas les hommes dangereux et violents d’accéder aux services des TDS – c’est même ce qui a été encouragé dans ce cas et défendu par l’institution carcérale! C’est que les TDS sont perçu.e.s comme des victimes collatérales, censé.e.s protéger les autres femmes des hommes violents en leur servant de défouloir.

L’autodéfense des femmes est également criminalisée lorsqu’elles ripostent à des actes de violence. Parce qu’évidemment, les femmes ne demeurent pas passives. Une étude américaine estimait en 2005 que 67% des femmes incarcérées pour l’homicide d’un proche avaient d’abord été victimes de ce dernier.39 Pour les TDS, la légitime défense est souvent un motif de criminalisation et d’emprisonnement. Le cas de Cynthoia Brown est particulièrement révélateur à ce sujet. Mineure au moment des faits et forcée à vendre du sexe par un partenaire abusif, elle a été condamnée à une peine de 52 ans pour avoir tiré sur un client qui l’avait menacé et agressé.40 Après avoir passé quinze ans derrière les barreaux, Cynthoia a été libérée, après que le travail acharné de militant.e.s de Black Lives Matters ait porté son cas devant les médias, puis soit partagé par Kim Kardashian et Rihanna. Si l’accusée a réussi à obtenir la clémence, la majorité des TDS qui utilisent la légitime défense ne bénéficie pas de ce traitement médiatique, entre autres parce qu’elles sont adultes ou sont dans l’industrie de leur propre gré. En juillet 2021, Nichole Hover, une travailleuse du sexe d’Ottawa, a plaidé coupable à un chef d’accusation d’homicide involontaire, après avoir été accusée de meurtre au deuxième degré.41 Elle était avec un client qui a refusé de la payer, prétextant qu’il n’avait pas pu atteindre l’orgasme. Un conflit a éclaté et le client d’Hover est devenu violent. Elle a été condamnée à sept ans de prison. Bien qu’on ignore pourquoi Hover ait choisi de ne pas aller en procès et si elle a eu accès à de la représentation légale, l’issue de cette affaire ne devrait pas nous étonner: au Canada, on estime que 90% des personnes accusées déposent un plaidoyer de culpabilité.42 Les personnes détenues avant procès sont également plus susceptibles de plaider coupable que celles libérées sous caution. Le fait de détenir les personnes avant procès a été qualifié de « stratégie pour arracher un plaidoyer de culpabilité »43 dans certaines recherches. En effet, « [l]es gens vulnérables ayant des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, de déficience cognitive, de pauvreté ou d’itinérance peuvent subir des pressions accrues en faveur d’un plaidoyer de culpabilité. »44

Plus encore, la violence contre les TDS est souvent utilisée pour pousser des lois qui les criminalisent elles-mêmes. Les dernières tueries dans des salons de massage à Toronto en 2020 et à Atlanta en 2021 en sont des exemples. Dans le premier cas, le présumé tueur de Ashley Noelle-Arzaga a été accusé de terrorisme après que la police ait découvert les motifs misogynes et violents associés aux « incels45 ».46 Ces charges peuvent avoir l’air progressistes à première vue; ce n’est pas tous les jours qu’un homme blanc est accusé de terrorrisme. Toutefois, ce n’est pas ainsi qu’elles ont été perçues par la communauté visée par l’attentat. Selon Elene Lam, la fondatrice de l’organisme Butterfly, « les forces de l’ordre sont les plus grands terroristes [pour les TDS ] ».47 Selon un sondage produit par l’organisme, la moitié des répondantes ont déclaré qu’un agent de la paix avait été abusif, oppressant ou humiliant envers elles.48 Plutôt que des charges de terrorisme, les TDS préféreraient plutôt la décriminalisation de leur travail et l’accès à des droits du travail.49 Même son de cloche du côté de Red Canary Song, organisme New Yorkais intervenant auprès des TDS asiatiques et migrantes, suite à la fusillade dans un salon de massage d’Atlanta qui a mené à la mort de 8 femmes:

Nous rejetons l’appel à davantage de police en réponse à cette tragédie. L’impulsion à appeler à davantage de répression est encore plus grande en milieu de toute cette violence anti-asiatique qui appelle à encore plus de peines carcérales. […] La police n’a jamais eu une réponse adéquate à la violence parce qu’[elle] est un agent de la suprématie blanche. La police n’a jamais gardé en sécurité les travailleuses du sexe ou les employées des salons de massage ou les immigrant.e.s. La criminalisation et la démonisation des travailleuses du sexe a blessé et tué un nombre incalculable de personnes – plusieurs aux mains de la police, à la fois directement et indirectement. À cause de la perception raciste et sexiste des femmes asiatiques, particulièrement celles engagées dans des travaux vulnérables et mal-payés, la criminalisation du travail du sexe porte préjudice aux travailleuses des salons de massage, peu importe si elles en font elle-mêmes. La décriminalisation du travail du sexe est la seule façon qu’ont les travailleuses du sexe, les femmes travaillant dans des salons de massage, les survivantes de traffic ou n’importe qui criminalisé pour ses stratégies de (sur)vie d’être en sécurité.50

Puisque c’est le même appareil qui les criminalise, faire appel à la police ou à l’ensemble du système carcéral ne fait donc aucun sens pour ces femmes, particulièrement les femmes migrantes qui vivent avec la menace constante d’être déportées si leur travail est découvert.

Un argument souvent utilisé pour défendre la décriminalisation du travail du sexe est que les clients et les proxénètes abusifs pourraient être plus facilement dénoncés à la police. Quand on pense à la façon dont la police et tout l’appareil pénal traite les victimes de violences genrées, on peut questionner l’utilisation de cet argument. Alors si ce n’est pas pour aller à la police, qu’est-ce que la décriminalisation apporterait aux TDS?

Criminaliser la pauvreté, pas les prostituées!

En 2020, suite à l’assassinat de l’homme afro-américain George Flyod aux mains du policier Derek Chauvin, des militant.e.s d’un peu partout en Amérique du Nord se sont mis à réclamer le définancement – voire même l’abolition – de la police.⁵¹ Ces militant.e.s revendiquent du même coup que le budget de la police, et plus largement de l’ensemble du système pénal, soit réinvesti dans les ressources sociales et communautaires. Nous pensons que cette proposition est intéressante pour réfléchir la décriminalisation du travail du sexe. Car ce dont ont réellement besoin les TDS, ce n’est pas d’une meilleure criminalisation, mais bien de droits et de ressources.

La décriminalisation du travail du sexe permettrait entre autre que les TDS aient accès aux droits du travail. Nous pensons que l’accès à ces régulations occasionnerait plusieurs améliorations dans nos conditions de travail. Pensons à la capacité d’exiger que les employeurs garantissent un environnement de travail sécuritaire et bannissent les clients problématiques, à un accès facilité à la dénonciation du harcèlement et de la violence au travail et à la capacité d’obtenir des compensations dans ces cas ou encore, à la capacité de dénoncer la discrimination raciale à l’embauche. Les situations de violences pourraient également être davantage prévenues si les clients n’avaient plus peur de la criminalisation, car cela faciliterait l’utilisation de méthodes de screening.

Les lois pour réguler le travail du sexe prenant racine dans le contrôle de la migration, nous pensons qu’il est également essentiel de porter une attention particulière aux conditions des TDS migrantes dans nos revendications pour la décriminalisation. Même en Nouvelle-Zélande, pays souvent vu comme l’exemple en terme de décriminalisation du travail du sexe, les TDS migrantes n’ont toujours pas le droit de travailler légalement près de 20 ans après le changement de lois. La lutte au trafic sexuel est directement reliée aux efforts des pays occidentaux de limiter la migration. Nous pensons que la seule solution pour remédier aux abus des personnes migrantes dans l’industrie du sexe est d’abolir la détention et les déportations, d’ouvrir les frontières et d’accorder un statut pour tout.e.s. Cela permettrait aux personnes migrantes qui travaillent dans l’industrie du sexe, ou dans toute autre industrie qui contourne les droits du travail, d’accèder à des protections sociales.

Toutefois, les réformes légales ne sauraient à elles seules lutter contre les violences structurelles desquelles les TDS sont souvent aux intersections. Les femmes, les personnes migrantes, racisées, trans et hadicapées sont toutes surreprésentées dans le travail du sexe et parmis les personnes victimisées. Les barrières aux emplois traditionnels, les difficultés d’accès au logement à un prix décent et de taille adéquate, les difficultés d’accès grandissantes à des soins de santé gratuits et universels, à la garde d’enfants, et plus largement, la pauvreté structurelle et les inégalités croissantes, sont tous des facteurs d’augmentation de la violence. Ces obstacles structurels font qu’une personne peut être obligée de rester dans une situation de violence, que ce soit la violence d’un conjoint, d’un proxénète ou d’un employeur. La prison, la criminalisation, la stigmatisation et la répression sont des facteurs d’accroissement de ces inégalités et non pas des solutions! Si nous voulons lutter contre la violence envers les TDS, les femmes et les personnes opprimées par le genre, il faudra réclamer davantage de ressources, de l’argent dans nos poches et un toit pour tout.e.s. Nous irons chercher cet argent à même le budget qui nous criminalise!

Cet article est paru dans la deuxième édition du zine CATS Attaque ! Pour consulter le zine au complet, visitez le site du CATS.